Один из главных парадоксов Бориса Абрамовича заключается в том, что он выглядит поэтом интеллектуальным и даже временами умозрительным. Но это глубоко не так. Слуцкий – это лирик, что называется, по самой строчечной сути. Он, конечно, поэт головной, рациональный; то, что называется «умный», но в основе поэзии Слуцкого лежит тревога, душевный дискомфорт. Не попытки постижения реальности, не попытки афористично сформулировать, а попытки справиться с ней.

Вот это его, вроде бы кажущегося продолжателем Маяковского, делает поэтом анти-Маяковским. Обратите внимание, что у Слуцкого мало афоризмов, которые бы запоминались. Ну если только «мелкие пожизненные хлопоты по добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат». Или там: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Это вот ушло в речь, но поэзия Слуцкого не разошлась на газетные заголовки. Да и вообще поэзия Слуцкого не афористична.

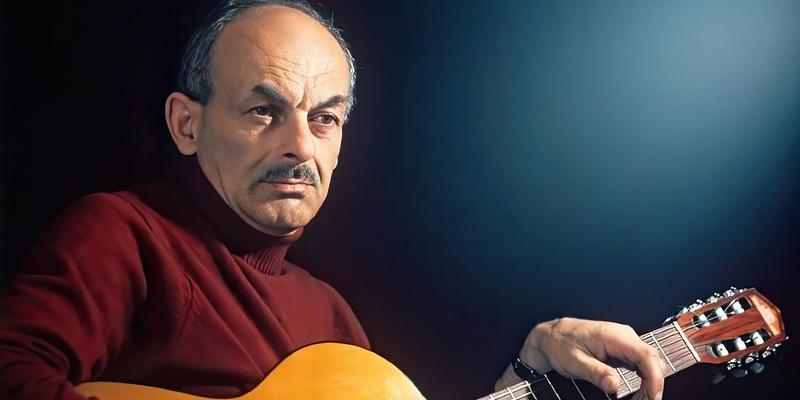

Слуцкий выражает состояние, и если сравнивать вечное мое «риторы» vs «трансляторы», то Слуцкий, конечно, транслятор. Он не ритор. Безусловно, он поэт риторической школы только в одном отношении: он нашел интонацию для того, чтобы выражать все, что угодно. То, что Слуцкий писал очень много, – это как раз и были пробы, были попытки нащупать интонацию. Это были поиски своего голоса. Он нашел его, я дума, к году 1947-му. Мне все время хочется читать его голосом и как бы с его интонацией:

Когда русская проза пошла в лагеря:

в лесорубы,

а кто половчей — в лекаря.

в землекопы,

а кто потолковей — в шофёры,

в парикмахеры или актёры, —

вы немедля забыли своё ремесло.

Прозой разве утешишься в горе!

Словно утлые щепки, вас влекло и несло,

вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смирны и тихи,

вы на нарах писали стихи.

От безкормиц, как палки тощи и сухи,

вы на марше слагали стихи.

Из любой чепухи

вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал

рифму к рифме и строку к строке.

То начальство стихом до костей пробирал,

то стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат.

Словно уголь, он в шахтах копался.

Точно так же на фронте, из шага солдат,

он рождался

и в строфы слагался.

А хорей вам за пайку заказывал вор,

чтобы песня была потягучей,

чтобы длинной была, как ночной разговор,

как Печора и Лена — текучей.

А поэты вам в этом помочь не могли,

Потому что поэты до шахт не дошли.

Вот умение закончить таким образом – предельно эффектно, по-слуцки – это очень сильно сделано. Кстати говоря, для меня абсолютная загадка, почему этих двух последних строчек в большинстве интернетных публикаций нет. А ведь, собственно говоря, именно в них вся сущность

Пафос прямого высказывания, Слуцкому очень присущий, делает поэзию, как ни странно, в чем-то даже более уязвимой, более откровенной. Конечно, проще высказываться через экивоки, метафоры, фигуры умолчания, но Слуцкий режет и рубит напрямую. Об этом, кстати, гениально подмечено у его друга-соперника Самойлова:

На струнах из воловьих жил

Бряцает он на хриплой лире

О том, как напряженно жил,

Чтоб след оставить в этом мире.

Вот вам пожалуйста:

Вот за что люблю анкеты: за прямую

постановку некривых вопросов.

За почти научное сведение

долгой жизни к кратким формулам.

За уверенность, что человека

можно разложить по полкам

и что полок требуется десять,

чтобы выдавали книги на дом,

или сорок, чтобы отпустили

в капстрану на две недели. Равенство перед анкетой,

перед рыбьими глазами

всех ее вопросов —

все же равенство.

А я — за равенство.

Отвечать на все вопросы

точно, полно,

знаешь ли, не знаешь, — отвечать,

что-то в этом есть

от равенства и братства.

Чуть было не вымолвил:

свободы.

Насчет свободы здесь сложно. Я пытался в свое время для себя пояснить это стихотворение. Знаете:

И буду стареть понемногу,

И может быть, скоро пойму,

Что только в покорности Богу

И кроется вызов ему.

Никакого парадокса здесь нет, это понятная совершенно вещь. И мне кажется, что здесь именно такая мысль. Да, эта анкета делает тебя свободным. Не потому, что ты по-рабски готов отвечать на рыбьи глаза, нет. А потому что у тебя есть, чем ответить. Слуцкий не боялся ответов, не боялся отвечать прямо.

Конечно, его голос, хриплый и срывающийся голос – это голос, не находящий ответа, не находящий разрешения. Он понимал, что он недостаточно гибок, что он приспосабливается ко времени, но он чувствовал, что строит на уходящем из-под ног песке.

Каменную макулатуру

трудно сдать в утиль.

Мраморную одежку

слишком долго донашивать.

Землетрясений тоже

в центре России нет.

Будут стоять колонны,

здания приукрашивать.

Будут глаза мозолить,

будут портить вид.

Будущие поколения

это не раз удивит.

Поэтому, товарищи

градостроители,

тщательно продумывайте

наши обители.

Чтобы только по совести

всем вам себя вести,

надо было бы подписи

под домами ввести.

Подписи – авторские знаки, потому что каждый отвечает за дом, который он строил. Но под домом Слуцкий понимает, понятное дело, мировоззрение. И про это мировоззрение у него как раз есть совершенно исчерпывающие слова.

Слуцкий очень хорошо понимал, что он строит на непрочном материале. Он хотел бы иметь твердую веру, твердое мировоззрение, но что-то ему подсказывает, что ХХ век исключает подобное мировоззрение. И может быть, здесь он более прав, чем многие идеологи твердых взглядов.

Я строю на песке, а тот песок

Еще недавно мне скалой казался.

Он был скалой, для всех скалой остался,

А для меня распался и потек.

Я мог бы руки долу опустить,

Я мог бы отдых пальцам дать корявым.

Я мог бы возмутиться и спросить,

За что меня и по какому праву…

Но верен я строительной программе…

Прижат к стене, вися на волоске,

Я строю на плывущем под ногами,

На уходящем из-под ног песке.

У Борхеса во «Фрагментах из апокрифического Евангелия» сказано: «Все строят на песке, но строй так, как если бы строил на камне». Кстати, вот в этом есть любопытное сходство Борхеса и Бориса, Борхеса и Баруха. В чем оно заключается? Прежде всего в том, что и Борхес, и Слуцкий строили на песке и оба были невротиками. Вот, кстати, совершенно правильно пишет Борхес, что Честертон только кажется глубоко верующим. То есть он верует глубоко, но его вера базируется не на знании, а на интуиции и сомнении. Он – нервный агностик. И более того, он, скорее, истерик, нежели проповедник.

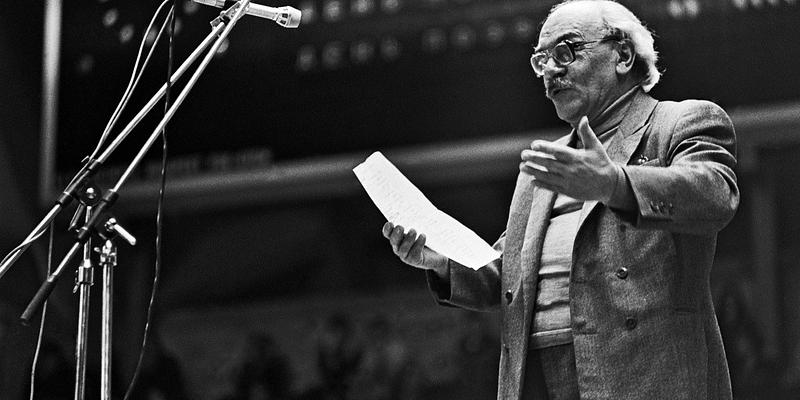

Я думаю, что у Слуцкого вместо твердой веры и твердого кодекса… Только нравственный кодекс был очень твердым. Но сама по себе его вера была полна сомнений. Это была одна из причин, по которым он сломался на знаменитом собрании 23-го, по-моему, октября 1958 года, когда он осудил Пастернака. Почему осудил, понятно. Потому что он был поэтом оттепели и голосом оттепели. Ему казалось, что Пастернак оттепели помешал. Но в целом это свидетельствует о некоторой внутренней шаткости. И когда после смерти жены Слуцкий, как он сам говорил, «сошел с ума», хотя на самом деле впал в многолетнюю депрессию, эти внутренние опоры его мира рухнули. Мне кажется, он это почувствовал.

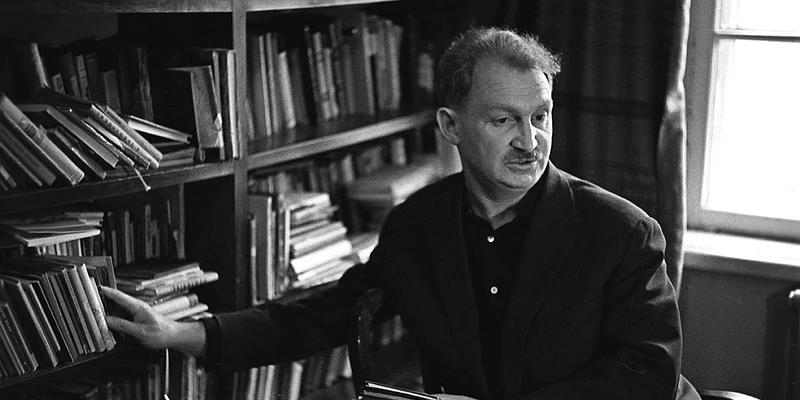

Конечно, лучшее стихотворение Слуцкого – «Бухарест». Но я прочту другое. Интонация Слуцкого, поэтическая манера Слуцкого такова, что – и я часто прибегаю к этому сравнению – можно было бы, наверное, хоть прогноз погоды написать таким слогом. Но интонация Слуцкого – вот это важно – не готовая схема. Она не фиксирует эмоции, она не фиксирует уверенности. Она фиксирует именно… Как сказать? Его интонация – это именно инструмент поиска ответов. Слуцкий говорит, чтобы в процессе говорения найти ответ. В этом смысле он очень близком к другому ашкеназу – Бродскому, на которого он сильно повлиял. Слуцкому Бродский принес свои стихи и удостоился одобрения.

Отношение Слуцкого к догматиками, вообще к любой застывшей картине мира, к любым готовым ответам лучше всего выражено в одном из любимых моих стихотворений:

— Немецкий пролетарий не должон! –

Майор Петров, немецким войском битый,

ошеломлен, сбит с толку, поражен

неправильным развитием событий. Гоним вдоль родины, как желтый лист,

гоним вдоль осени, под пулеметным свистом

майор кричал, что рурский металлист

не враг, а друг уральским металлистам. Но рурский пролетарий сало жрал,

а также яйки, млеко, масло,

и что-то в нем, по-видимому, погасло,

он знать не знал про классы и Урал. — По Ленину не так идти должно! –

Но войско перед немцем отходило,

раскручивалось страшное кино,

по Ленину пока не выходило. По Ленину, по всем его томам,

по тридцати томам его собрания.

Хоть Ленин — ум и всем пример умам

и разобрался в том, что было ранее.

…

Все это было в марте, и снежок

выдерживал свободно полоз санный.

Майор Петров, словно Иван Сусанин,

свершил диалектический прыжок. Он на санях сам-друг легко догнал

колонну отступающих баварцев.

Он думал объяснить им, дать сигнал,

он думал их уговорить сдаваться…

Когда с него снимали сапоги,

не спрашивая соцпроисхождения,

когда без спешки и без снисхождения

ему прикладом вышибли мозги, в сознании угаснувшем его,

несчастного догматика Петрова,

не отразилось ровно ничего.

И если бы воскрес он — начал снова.

Вот догматическое мышление, догматическое сознание в ХХ веке выглядит именно так. И выглядит оно провальным. Тут ничего не сделаешь. Поэтому остается живое чувство, живой поиск ответов, хриплый голос человека, который жаждет этого ответа. И если уж вспоминать какие-то цитаты Слуцкого, которые дают лучший ответ, то следует сказать вот это: «Дело не сделается само, дайте мне подписать письмо». Потом настанет этап, когда «без меня, без меня, без меня». А сегодня дело не делается само. Перечитывайте Слуцкого. Это хорошее подспорье в любые времена.