Завяжи меня узелком на платке.

Подержи меня в крепкой руке.

Положи меня в темь, в тишину и в тень,

На худой конец и на черный день,

Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба.

Я гожусь судьбине, а не судьбе.

А пока обильны твои хлеба,

Зачем я тебе?

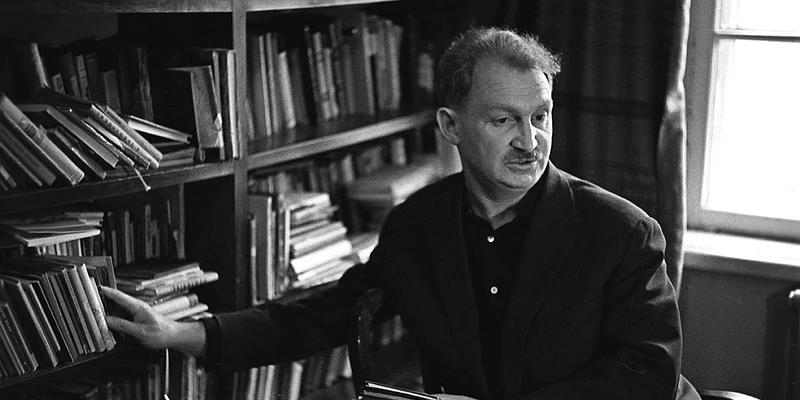

Вот это великое и странное стихотворение Слуцкого — такое не слуцкое, такое необычное!— оно, как мне кажется, ключ к его мировоззрению, и мировоззрению глубоко религиозному. К кому обращено это стихотворение? Проще всего сказать, что к Родине или к читателю. Это был бы плоский смысл. Но как мне кажется, как и у всякого большого поэта, оно обращено к Богу. Человек нужен Богу, и нужен ему во многом, наверное, не для подтверждения его художнической правоты, а нужен он для того, чтобы было на кого опереться, когда судьба творения окажется под угрозой.

Вот Слуцкий из тех, он из тех, на кого Бог может рассчитывать, когда у него трудное время. Он выдерживает на себе тяжести и ужас мироздания. Такого человека нелюбимого, нелюбимого ученика, такого раба божьего, мне кажется, Бог ценит довольно высоко. Не любит, но ценит. И у читателя такое же отношение к Слуцкому: он редко его любит, Слуцкий не очень-то допускает панибратства, но он его, когда надо, прочтет. Понимаете? В критической ситуации он перечитает его, потому что диссонанс, скрежещущий, ревущий мир его души найдет созвучие в текстах Слуцкого тогда.

Кстати, Саша, один из любимых моих слушателей, из Донецка (привет вам, Саша), просил прочитать:

А мой хозяин не любил меня —

Не знал меня, не слышал и не видел,

Но все-таки боялся, как огня,

И сумрачно, угрюмо ненавидел.

Когда пред ним я голову склонял,

Ему казалось: я улыбку прячу.

Когда меня он плакать заставлял,

Ему казалось: я притворно плачу.

А я всю жизнь работал на него,

Ложился поздно, поднимался рано,

Любил его. И за него был ранен.

Но мне не помогало ничего.

А я возил с собой его портрет.

В землянке вешал и в палатке вешал —

Смотрел, смотрел, не уставал смотреть.

И с каждым годом мне все реже, реже

Обидною казалась нелюбовь.

И ныне настроенья мне не губит

Тот явный факт, что испокон веков

Таких, как я, хозяева не любят.

Это тоже глубокое стихотворение, и оно гораздо глубже, чем тема Сталина. Неслучайно оно называется «Хозяин». Это, вообще-то, стихотворение о Боге, потому что портрет Бога тоже многие вешают и в нынешних землянках, и в палатках, но чувствуют эту нелюбовь. Вот реакция на эту нелюбовь или, иными словами, на тайную недоброжелательность у всех разная. И вот Слуцкий осознал эту нелюбовь как высшую форму уважения.

Я недавно делал вот эту лекцию о теме еврея в русской литературе и рассматривал там рассказ Горького «Каин и Артем» — один из самых умных рассказов Горького, где, помните, Артем, такой здоровый мужик, баловень всеобщий, он Каину говорит: «Каин, не могу тебя больше защищать». Тот говорит: «Да я чувствовал, что вам это не нравится. А меня никто не может защитить. Бог мой меня не любит». И тот говорит: «А, ну против Бога я ничего»,— с облегчением говорит Артем и отпускает Каина опять быть изгоем.

Понимаете, в чем проблема? Евреям всегда завидуют именно за то, что они нелюбимые дети Бога, но все-таки они дети Бога. Он, да, не любит. Он, бывает, мстит. Но он смотрит на них внимательно, а иногда и любит. Главное — они ему интересны. И вот отсюда ревность очень многих. Антисемитизм — это же форма ревности, по большому счету. Нежелание признать, что вот они дети. Это как в любимом моем новом анекдоте: «Это кто-то из папиных родственников». Вот это, по-моему, очень точно. «Это папины родственники».

Поэтому вот здесь очень важно для меня и очень принципиально это ощущение Слуцкого, что нелюбовь хозяина выше, интереснее, чем любовь людей. Если тебя любят люди — это значит, что ты обыкновенный. А если тебя не любит хозяин — это не обидно, а это знак высшего признания, потому что он и боялся, как огня, и принимает всерьез (вот что очень важно). Поэтому, конечно, это о еврейских отношениях с Богом.

Другое дело, что эти же отношения во многом и достаточно уродливо скопированы Сталиным в его вертикальной системе, где он, как умеет, пытается заменять, замещать иррационального бога. И он, кстати, все время чувствовал, что он эту нишу занимает, и поэтому он и говорил: «Мы плохие христиане, но мы, может быть, понимаем исторически прогрессивную роль христианства». А это ещё глубже — это ветхозаветность. Он «титан дохристианской эры». И прав, конечно, Пастернак, его так называя, потому что постхристианской веры для христианина не бывает. И вот как раз гениальная мысль здесь в том, что эта нелюбовь сама по себе достаточно почетна, она в каком-то смысле престижна. Отношения нелюбви и взаимного уважения с Богом гораздо интереснее, чем отношения взаимопонимания (хотя это тоже форма взаимопонимания).

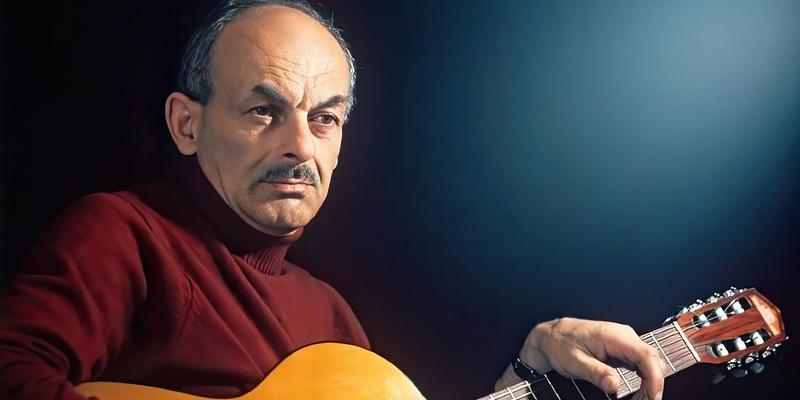

Я говорил много раз о том, что любимое мое стихотворение Слуцкого — это стихотворение «Бухарест», которое я читать сейчас не буду, оно большое, прочитайте его сами. И вообще военная лирика Слуцкого кажется мне его вершинным достижением просто потому, что Слуцкий нашел язык для войны.

Могу объяснить, в чем дело. Слуцкий нашел непоэтичную поэтику. Как правильно сказал Самойлов: «Стих Слуцкого. Он жгуч».

На струнах из воловьих жил

Бряцает он на хриплой лире

О том, как напряженно жил,

Чтоб след оставить в этом мире.

Здесь есть гениальное самойловское умение почувствовать звук Слуцкого. «Напряженно жил», вот этот жгучий согласный звук. Он, конечно, поэт не гласных, а согласных.

Мне страстно нравятся военные его стихи, потому что он-то как раз, мне кажется, вывел военную тему на экзистенциальный уровень и доказал, что в очень многих отношениях Россия выиграла эту войну именно потому, что прошла сверхчеловеческий страшный опыт до этого, потому, что был порожден новый тип человека. Этот тип человека с гуманизмом находится в сложных отношениях.

Но сам Слуцкий принадлежал к этому новому типу человека. И для него война была его победой, его личной победой над фашизмом, над архаикой. И он рассматривал себя как освободитель Европы, которая не сдюжила. В этой его победе была и серьезная еврейская составляющая, конечно, поскольку мир антисемитизма — это мир самой болотной, самой черной архаики. И конечно, для Слуцкого Победа была победой его мировоззрения. Нельзя сказать, что Слуцкий расстался с комиссарством, что Слуцкий расстался с коммунизмом. С мечтой о сверхчеловечестве, о человеке модерна, с модернисткой составляющей коммунистического мифа он никогда не расстался.

Я хочу напомнить лучшие образцы его военной поэзии — ну, скажем, «Балладу о догматике», которая мне представляется тоже стихотворением гениальным:

— Немецкий пролетарий не должон!—

Майор Петров, немецким войском битый,

ошеломлен, сбит с толку, поражен

неправильным развитием событий.

Гоним вдоль родины, как желтый лист,

вдоль осени, под пулеметным свистом

майор кричал, что рурский металлист

не враг, а друг уральским металлистам.

Но рурский пролетарий сало жрал,

а также яйки, млеко, масло,

и что-то в нем, по-видимому, погасло,

он знать не знал про классы и Урал.

— По Ленину не так идти должно!—

Но войско перед немцем отходило,

раскручивалось страшное кино,

по Ленину пока не выходило.

По Ленину, по всем его томам,

по тридцати томам его собрания.

Хоть Ленин — ум и всем пример умам

и разобрался в том, что было ранее.

Когда же изменились времена

и мы — наперли весело и споро,

майор Петров решил: теперь война

пойдет по Ленину и по майору.

Все это было в марте, и снежок

выдерживал свободно полоз санный.

Майор Петров, словно Иван Сусанин,

свершил диалектический прыжок.

Он на санях сам-друг легко догнал

колонну отступающих баварцев.

Он думал объяснить им, дать сигнал,

он думал их уговорить сдаваться.

Язык противника не знал совсем

майор Петров, хоть много раз пытался.

Но слово «класс» — оно понятно всем,

и слово «Маркс», и слово «пролетарский».

Когда с него снимали сапоги,

не спрашивая соцпроисхождения,

когда без спешки и без снисхождения

ему прикладом вышибли мозги,

в сознании угаснувшем его,

несчастного догматика Петрова,

не отразилось ровно ничего.

И если бы воскрес он — начал снова.

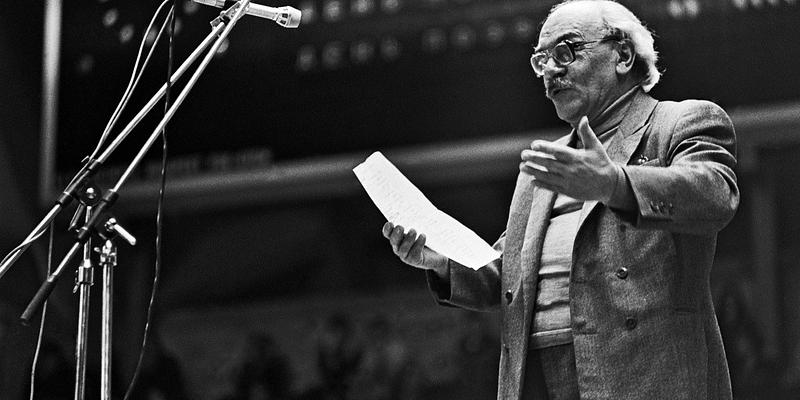

Я не занимаюсь, в принципе, толкованием стихов (и безнадежное дело — их толковать), но все-таки что Слуцкий имел в виду? Почему он это написал? Стихотворение содержит, как мне кажется, два важных смысла. Ну, один понятный совершенно — что война сама по себе была разрушением догмы и по догмам не выигрывалась. Это совершенно очевидно. Но с другой стороны, если бы не было майора Петрова и если бы не было веры в то, что в немцах под их идеологией все-таки осталось человеческое, чем бы мы от них тогда отличались, если бы в нас это человеческое было истреблено? Другое дело, что очень во многих это человеческое было внедрено на уровне догмы, да, они были догматиками и верили в это слепо, но, может быть, в этой догме было нечто, отличавшее все-таки догматика Петрова от догматика, допустим, немецкого, от догматика фашистского? Мне кажется, Слуцкого здесь занимает сам феномен этого советского догматизма, который видит он и в себе, потому что в этом советском догматизме, как это ни ужасно звучит, была и основа какой-то стойкости, какой-то победы, как ни жутко звучит это. Вот этим это стихотворение меня и мучает, этим оно меня тревожит.

В принципе, если говорить о заслугах Слуцкого перед русским стихом, то очевидно, что он научился говорить о вещах, которые не лезут в стихи. Это доказано стихотворением «Кельнская яма». Конечно, он поэт риторический, как и Маяковский, но в этом смысле он дает людям формулы для выражения невыразимого. И это великая, благороднейшая миссия, вечная миссия риторической поэзии. И действительно, стихом Слуцкого, его слогом можно изложить хоть прогноз погоды. Но в критических ситуациях нужен стих Слуцкого, действительно в ключевой момент, «на худой конец и на черный день» — тогда пригодится Слуцкий.

И конечно, самое знаменитое стихотворение Слуцкого — это не «Кельнская яма», а то высокопоэтическое, очень любимое Бродским стихотворение о русской поэзии… Помните? Я его, конечно, помню наизусть, но лишний раз с удовольствием загляну в текст. Вот это, ну, «Покуда над стихами плачут»:

До той поры не оскудело,

и не погибло наше дело,

оно, как Polska nie zginęła,

хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,

я точности не знаю большей,

чем русский стих сравнить с поляком,

поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,

заламывая руки в страхе,

еще вчера она лежала

как будто на десятой плахе.

И вот она романы крутит

и наглым голосом хохочет.

А то, что было, то, что будет,—

про это знать она не хочет.

Вот в этом великое утешение.