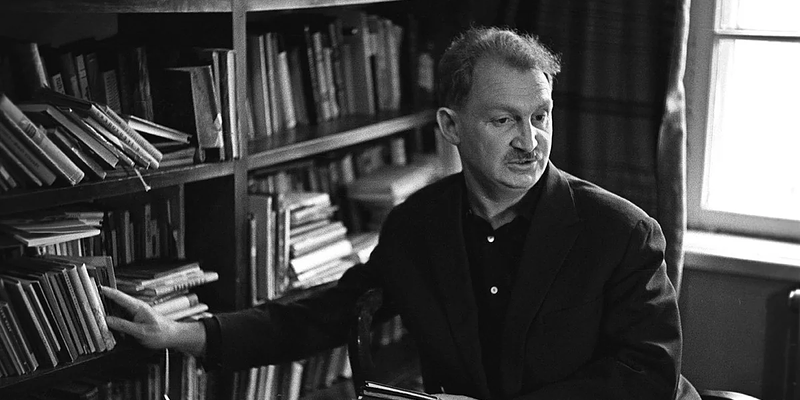

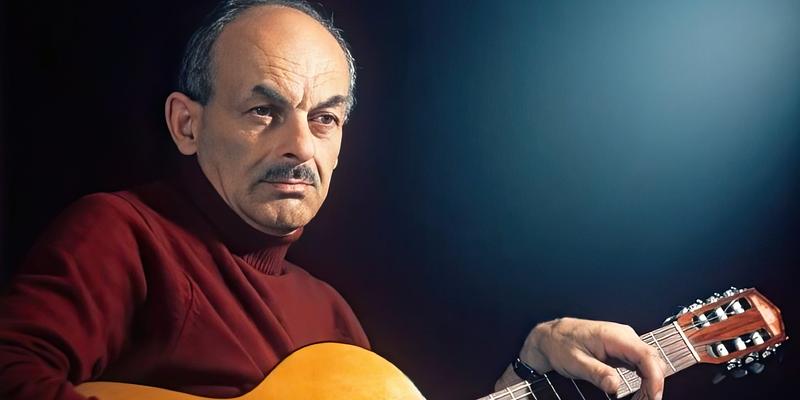

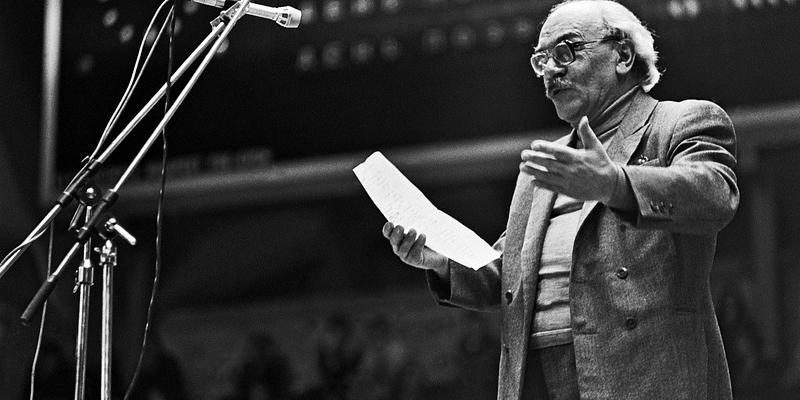

Значит, что касается высокой ценности опыта Слуцкого для русской литературы. Я прочту сейчас одно, не самое любимое моё, но важное его стихотворение, и мы, я думаю, на этом стихотворении довольно внятно поймём, что отличает его интонацию, его голос от множества поэтов 50–60-х годов.

Слуцкий и Мартынов примерно в 1955-м стали двумя главными поэтами первой оттепели именно потому, что они нашли новую интонацию. Но вот удивительное дело — с интонацией Мартынова можно говорить о чём угодно. Он и говорит о чём угодно. Большинство его стихотворений внутренне пусты. Исключения немногочисленные — ну, «Лунный внук», например. Он, как правило, говорит банальности, маскируя их подчёркнутой будничностью, суровой простотой своей речи, почти без метафор. Он нашёл замечательную как бы бормочущую бытовую, будничную интонацию городского поэта, который после советской патетики, сталинской, зазвучал необычно чисто и свежо.

И в общем, в сходном направлении работал Слуцкий. Неслучайно оба — и Слуцкий, и Мартынов — осудили Пастернака. Им казалось, что Пастернак своим поведением подрывает драгоценную, трудно давшуюся оттепель, главными фигурами которой были эти двое (ну, в поэзии, во всяком случае). Но, конечно, Мартынов не раскаивался, а Слуцкий раскаивался жестоко, насколько мне известно, не говоря уже о том… Ну, может быть, и у Мартынова были какие-то покаяния, но о них, по крайней мере, он ничего вслух не говорил.

И кроме того, вот Слуцкий, выработав свою манеру, он научился говорить о вещах, которые её достойны. В Слуцком больше всего поражает именно равенство серьёзности, суровости речи и повода к ней. Этого равенства у Мартынова нет.

— Немецкий пролетарий не должон!—

Майор Петров, немецким войском битый,

ошеломлён, сбит с толку, поражён

неправильным развитием событий.

Гоним вдоль родины, как жёлтый лист,

гоним вдоль осени, под пулемётным свистом

майор кричал, что рурский металлист

не враг, а друг уральским металлистам.

Но рурский пролетарий сало жрал,

а также яйки, млеко, масло,

и что-то в нём, по-видимому, погасло,

он знать не знал про классы и Урал.

— По Ленину не так идти должно!—

Но войско перед немцем отходило,

раскручивалось страшное кино,

по Ленину пока не выходило.

По Ленину, по всем его томам,

по тридцати томам его собрания.

Хоть Ленин — ум и всем пример умам

и разобрался в том, что было ранее.

Когда же изменились времена

и мы — напёрли весело и споро,

майор Петров решил: теперь война

пойдёт по Ленину и по майору.

Всё это было в марте, и снежок

выдерживал свободно полоз санный.

Майор Петров, словно Иван Сусанин,

свершил диалектический прыжок.

Он на санях сам-друг легко догнал

колонну отступающих баварцев.

Он думал объяснить им, дать сигнал,

он думал их уговорить сдаваться.

Язык противника не знал совсем

майор Петров, хоть много раз пытался.

Но слово «класс» — оно понятно всем,

и слово «Маркс», и слово «пролетарский».

Когда с него снимали сапоги,

не спрашивая соцпроисхождения,

когда без спешки и без снисхождения

ему прикладом вышибли мозги,

в сознании угаснувшем его,

несчастного догматика Петрова,

не отразилось ровно ничего.

И если бы воскрес он — начал снова.

Вот это стихотворение Слуцкого — «Баллада о догматике» — поражает сочетанием сострадания, такого несколько брезгливого, и насмешки, иронии жёсткой. Конечно, это стихи послевоенные и постапокалиптические. Вот в их холодном отчаянии и холодном сочетании циничной насмешки и горячего ужаса перед чужой тупостью, в них очень заметно, конечно, такое глубокое, очень присущее Слуцкому ученичество у Туви́ма… Ту́вима, у Галчиньского. Это польская смесь высокомерия, насмешки и, чего там говорить, сентиментальности. Конечно, майора Петрова жалко, но «в сознании его не отразилось ровно ничего». Вот это страшно! Ну, это, конечно, реминисценция из Лермонтова: «И на челе его высоком не отразилось ничего»,— которая делает ещё более жестоким это стихотворение.

Слуцкий овладел той интонацией, которой можно говорить о самом страшном. Он ни от чего не отводит глаза. Подчёркнуто будничная, простая, в каком-то смысле издевательски простая речь — она сделалась его визитной карточкой. Достаточно вспомнить некоторые самые страшные его стихотворения о войне — ну, такую, например, вещь, как-то «Будапешт»… то есть «Бухарест», простите, вот эти страшные стихи тоже про конец войны («Капитан уехал за женой»), довольно загадочное стихотворение, или совсем голое, ещё более простое сочинение его, например, «Как убивали мою бабку».

Как убивали мою бабку?

Мою бабку убивали так:

Утром к зданию горбанка

Подошёл танк.

Сто пятьдесят евреев города

Лёгкие

От годовалого голода,

Бледные от предсмертной тоски,

Пришли туда, неся узелки.

Юные немцы и полицаи

Бодро теснили старух, стариков

И повели, котелками бряцая,

За город повели, далеко.

А бабка, маленькая,

словно атом,

Семидесятилетняя бабка моя,

Крыла немцев, ругала матом,

Кричала немцам о том, где я.

Она кричала:

— Мой внук

на фронте,

Вы только посмейте,

Только троньте!

Слышите,

наша пальба слышна!

Бабка плакала и кричала,

И шла.

Опять начинала сначала

Кричать.

Из каждого окна

Шумели Ивановны и Андреевны,

Плакали Сидоровны и Петровны:

— Держись, Полина Матвеевна!

Кричи на них! Иди ровно!

Они шумели:

— Ой, що робыть

З отым нимцем, нашим ворогом!

Поэтому бабку решили убить,

Пока ещё проходили городом.

Пуля взметнула волоса.

Выпала седенькая коса.

И бабка наземь упала.

Так она и пропала.

Вот как это комментировать? Что тут добавить? Это чудовищный на самом деле текст — чудовищный по фактуре своей, по способности автора не отводить глаза ни от чего. Это единственный способ — вот так говорить о войне. Потому что Слуцкий, обретая свою подчёркнуто ровную, вот белую, за гранью боли интонацию, он действительно решил проблему, чуть ли не в одиночестве решил проблему говорения о войне, говорения о жизни после Освенцима. Вот знаменитый вопрос Адорно: «А можно ли после Освенцима писать стихи?». Можно — но вот такие. Потому что поэтика Слуцкого — это именно поэтика прямого взгляда и прямого высказывания. И об этом замечательно совершенно сказал Самойлов, его вечный друг и соперник: «Стих Слуцкого. Он жгуч…»,— когда он сказал:

По струнам из воловьих жил

бряцает он на хриплой лире

о том, как напряжённо жил,

чтоб след оставить в этом мире.

Это действительно напряжённо жил человек, ничего не поделаешь.

Мне кажется ещё, что вечный упрёк Слуцкому, что он писал слишком много, по стихотворению в день, иногда по три, что иногда поводы к его высказываниям были совершенно ничтожны, что иногда это просто пересказ газеты… Так не всё надо и печатать. Очень многое у Слуцкого лежало в столе. Там лежали гениальные стихи, великие, составившие потом почти весь его знаменитый трёхтомник, изданный Юрием Болдыревым. Но очень много там лежало просто упражнений в стиле. Он расписывал руку. Ему важно было говорить на любую тему, чтобы обретать заново вот этот навык почти газетного будничного высказывания, чтобы переводить в стихи то, что в стихи не лезет. Это огромная работа. Знаете, ведь каменотёсу много приходится истесать камней, прежде чем у него получается что-нибудь достойное, скажем, в сравнении с Микеланджело. Надо же всё-таки постоянно вести эту дневниковую газетную работу, и тоже не бесполезную.

Другое дело, что Слуцкий, конечно, пишет не просто потому, что он тренируется, и не только потому, что он разрабатывает руку; в основном он пишет потому, что он таким образом загораживается от безумия. А это безумие его изводило очень долго. И связано оно было не только с последствиями контузии, когда у него три года мучительно болела голова, и никакие операции, никакие трепанации не помогали. Это не только было связано с тяжелейшей личной трагедией — со смертью жены Тани. Это было связано не только с разочарованием в коммунизме (а он был коммунистом и политработником довольно упёртым). Это было связано просто, я думаю, со знанием человека, который пытался быть добрым (Бродский его называл «добрый Борух») в кошмарах XX века. Сам по себе XX век способен свести с ума.

Вот я в Штатах встречался с очень мною чтимой Лией Гринфельд, замечательным русским поэтом, но она эмигрировала вместе с семьёй и там превратилась в знаменитого историка и социолога. И вот её книга «Mind, Modernity and Madness» («Сознание, безумие и модерн»). Она есть, кстати, по-русски. Вот в этой книге она подробно исследует корни безумия XX века, увязывая их с национальными проблемами, региональными и так далее. Корни безумия.

Вот Слуцкий всю жизнь заслонялся от безумия XX века, потому что быть в XX веке нормальным — это уже до некоторой степени предательство. Тот, кто в XX веке не сошёл с ума,— тот просто никогда в этом уме не был, никогда его не имел. Поэтому, заслоняясь от безумия и отгоняя его, он писал постоянно. И это для всех нас замечательный урок. Только надо найти свою интонацию и бесконечно её разрабатывать. Из стихов Слуцкого, я думаю, по крайней мере, сотня при самом строгом отборе в Золотой фонд русской поэзии попадёт.