Видите ли, военная литература в России прошла пять этапов, и поэтому говорить о единой военной прозе, вот о стихии военной прозы как таковой, и о военной поэзии, конечно, тоже, я думаю, невозможно. Здесь, как и Советский Союз, нельзя его рассматривать монолитно. Вот один не шибко умный оппонент мне говорит: «Вы защищаете ГУЛАГ, вы защищаете лагерную самодеятельность»,— говоря о советской культуре. ГУЛАГ — это определенный период советской истории. Говорить о семидесятых, как о ГУЛАГе,— это некоторое преувеличение. Называть «лагерной самодеятельностью» великую советскую культуру шестидесятников, например, и кино оттепели — это просто значит не уважать талант, не уважать гениев. Такое неуважение к таланту очень часто присуще графоманам.

Так вот, проблема именно в том, что советская военная проза не монолитна, она очень разнообразна. И вот эти пять этапов мы попробуем рассмотреть.

Первый — это записи современников. Это литература людей, которые писали о войне во время войны или по горячим следам. Это литература военно-репортажная. Это по горячим опять-таки следам написанные «Треблинский ад» Гроссмана и «Народ бессмертен», первая повесть его же о Сталинграде, это «Так и будет» и «Русские люди» Симонова, это «Нашествие» Леонова, это «В окопах Сталинград» Некрасова — то есть вся литература, условно говоря, дооттепельная. Конечно, появлялись в ней и такие безнадежные фальшивки, глубоко бездарные произведения, как «Белая береза» Бубенного (немедленно, естественно, награжденная Сталинской премией), много чего. Но ведь Сталинской премией награждены и «В окопах Сталинграда», и «Буря» Эренбурга.

Эта литература отличается двумя вещами. Во-первых, она в огромной степени агитационная. Это как у Симонова «Жди меня» и «Убей его!». В огромной степени это литература, при этом (вот это очень важно) уже пытающаяся осмыслить то, что только по горячим следам и видно. Достоверность показателей, показаний этих очевидцев очень высока. Они пишут по следам шока, по следам ужаса увиденного. Вот то, что они увидели, то, что они приметили — конечно, большое видится на расстоянии, но все-таки это самое ценное.

И вот самое интересное, что в этой литературе уже ставится главный вопрос: почему мы победили? Что собственно победило? Понятно, что гитлеризм — это бесчеловечное учение, которое тоже эффективно на очень коротких дистанциях, это такая оргиастическая, как называл это Адамович, радость ножа. Но, конечно, на дистанциях более широких это проходит. Человеку важно считать себя человеком, а не зверем.

Но при этом, конечно, советская Победа в огромной степени осуществилась за счет того, что коммунизм, коммунистический эксперимент породил нового человека. Да, этот новый человек был. Старая Европа не выдержала испытания фашизмом, а новый человек это испытание выдержал. Да, наверное, отчасти потому, что он был приготовлен к чудовищным испытаниям крайне неуютной и крайне травматичной советской жизнью, но не только этим, но и великими задачами, которые он перед собой ставил, и главное — проектом будущего. Какой проект будущего мог предложить рейх? Абсолютно никакого. Рабство, угнетения, запреты. А Советский Союз — при том, что там тоже хватало и угнетения, и запретов — концепцию будущего предполагал, и в это будущее верил, и за это будущее шла война.

Конечно, огромное количество военных мемуаров рассказывает о колоссальных глупостях на фронте, о том, что все дико боятся начальства, о том, что в голоде, в холоде, в полной дезорганизации расстреливают друг другу по любому предлогу. Один человек ошибся — и его под расстрел. Другой человек не то сказал — его в штрафбат. И так далее. Но при всем при этом во всех действиях российского солдата главной основой было ощущение, что его дело правое — и не только потому, что он защищает Родину, а потому, что его дело исторически правое, потому, что он борется с абсолютной нечистью. И вот эта нечисть, как правильно говорил Томас Манн, этот отрицательный пример всем позволил объединиться. Вот это чувство, что советский человек исторически состоятельнее, рискну я сказать, исторически перспективнее фашиста — это чувство овладело всей Европой и всеми русскими умами.

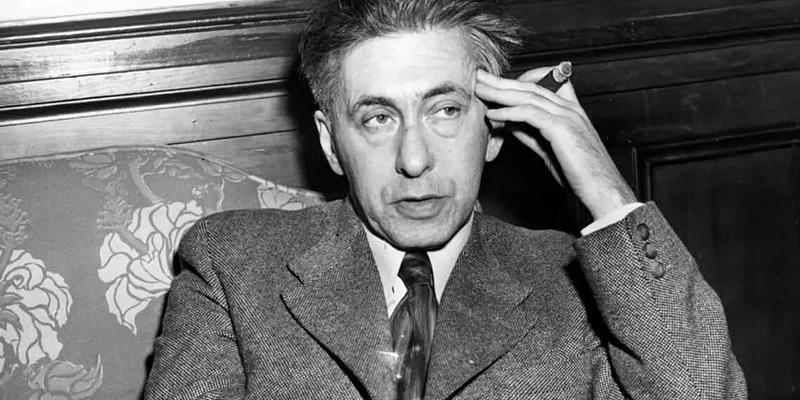

Мы понимали все, что на нас дохнуло из какой-то серой преисподней, каким-то зигзагом из прошлого. Советский Союз этими зигзагом не было, это был модернистский рывок. Вот это было состояние первых послевоенных текстов, из которых самый важный — это «Буря» Эренбурга, «Буря» и «Падение Парижа». Потому что падение старой культуры, не христианской, а выродившейся,— это одна из главных тем Эренбурга. Эренбург до сих пор во многих отношениях не прочитан, потому что мешает его поверхностный стиль, мешает репортерство, но проблему он ставил очень глубокую. И эта констатация гибели старой Европы ведь есть уже и в «Хулио Хуренито». Вопрос: что настанет теперь? Тогда он ещё Советский Союз как альтернативу не воспринимал.

Литература второго периода — условно говоря, литература первой оттепели. И кинематограф первой оттепели (фильм «Солдаты» по Некрасову), лейтенантская проза («Батальоны просят огня» и впоследствии более радикальная «Тишина» Бондарева, первые тексты Бакланова) — это очень важная правда о войне. Но в этой правде о войне преобладает тогда ещё все-таки идейное направление: «Мы победили потому, что мы коммунисты. Мы победили потому, что у нас самый справедливый строй». Это литература, конечно, в огромной степени подцензурная и многих кошмаров о войне ещё не договаривающая.

И конечно, Гроссман в романе «За правое дело» уже ставит вопрос о соотношении русского и советского: что победило — русское или советское? Он считает, что победили именно потому, что актуализировано было в людях сидящие глубже всякой идеологии зло, а вот русское победило. И это есть, и это очень ярко в «За правое дело». И появляется это и в «Жизни и судьбе», хотя дам сделано, по-моему, опасное сближение идеологии фашистской и коммунистической. Это лишний раз доказывает, что Гроссман скорее публицист, чем философ.

Литература первой поверхностной оттепели сказала о войне чуть больше правды, но она отвечала на вопрос о Победе в рамках идеологической прежней парадигмы: «Мы победили потому, что мы наследники Ленина, а вовсе не потому, что мы глубже, человечнее и так далее».

Третий этап литературы — он очень недолго, кстати говоря, продержался, в сущности только шестидесятые годы, и то советская власть жестоко гнобила эту литературу — я рискну сказать, что это литература пацифистская. Никогда ни в одном из этих четырех остальных этапов советская и общественная мысль не доходила до отрицания войны. Пацифистскими были шестидесятые годы. Это потому, что вторая оттепель вообще держалась на идеях пацифизма.

Вот здесь самый интересный, пожалуй, документ — это рецензия Габриловича, драматурга первой оттепели, автора бессмертного «Коммуниста», рецензия его на сценарий Тодоровского и Окуджавы «Верность», из которого получился потом замечательный фильм. Он пишет: «Ребята, вы написали замечательный сценарий, но это сценарий о том, как отвратительна война. А ведь война была великая и справедливая». Окуджаве как главному персонажу второй оттепели и самому известному поэту второй оттепели, более всенародно известному, чем Евтушенко или Вознесенский, потому что его тексты напрямую уходили в народную речь. Именно Окуджаву всю жизнь ругали за пацифизм. Он написал: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая». Его вызывают в Московский горком и говорят: «Ну как вы можете называть войну подлой? Она великая, а не подлая. А вот у вас же была когда-то хорошая песенка про Леньку Королева». А «Леньку Королева» когда-то тоже до этого ругали: «Как это вы пишете «И некому оплакать его жизнь»? А народ? А партия? Все же помнят и оплакивают».

Вот Окуджава демонстративно антиидеологичен, потому что он почувствовал в советской пропаганде самое страшное — её милитаризованность. Они мирные люди только на поверхности. И неслучайно, кстати, слова «Мы — мирные люди» принадлежат другому пацифисту — Светлову — в песне «Каховка». А советскому-то мировоззрению война очень была нужна. Она Сталину было вообще жизненно необходима, как бы он её ни боялся, потому что она стала его троном, фундаментом его власти, он стал генералиссимусом на этой войне. И в результате ценой колоссальных человеческих жертв один бесчеловечный режим был ниспровергнут (режим гораздо хуже, кстати говоря), а другой, хотя и прикрывающийся модернизмом, был укреплен. И Окуджава первый напал на эту милитаризованную советскую пропаганду.

Сам этот культ войны — единственного времени, когда Советский Союз был безоговорочно правым и нравственным государством,— сам этот культ изобличает глубочайший милитаризм отечественного сознания. Вот в шестидесятые годы стали появляться более или менее пацифистские ленты, которые тут же ругали за этот пацифизм. Пацифизм есть и в предтече оттепельного кинематографа, вот эта ненависть к войне есть у Калатозова в «Журавлях». Потому что война — это не предлог продемонстрировать героизм; война — это время расчеловечивания. Вот такой подход к войне характерен и для «Будь здоров, школяр», и для блистательного фильма «Мир входящему».

И каким-то странным образом, вот я скажу, Юрий Бондарев, который был, в общем, глубоко советским писателем после «Слова к народу» и подтвердил ещё и глубочайшую свою антилиберальность, Юрий Бондарев написал в семьдесят пятом году очень пацифистскую вещь, где есть страшный майор Гранатуров, такой герой войны, и есть лейтенант Княжко, который не любит жестокости, который пытается защищать немцев, который говорит: «Мы не должны ожесточиться». Я говорю о романе семьдесят пятого года «Берег», который и стал, честно сказать, для Бондарева единственным таким прорывом — и художественным, и человеческим. Потому что уже в следующем романе Бондарева «Выбор» широко трактовалось тема бегства за границу как измены Родине, как гибели. Ну, там собственно главный герой Васильев противопоставлен беглецу Рамзину, он тоже не очень… Там последние его слова: «Что же мне делать, Маша?» Он не очень понимает, к чему он пришел в своей жизни. Там и время описано, как безнадежное время мартовской ночи. Но Бондарев все-таки остался человеком мировоззрения более милитаризированного, более советского.

А вот Окуджава в повести «Будь здоров, школяр» уже обрушивается на эту идею ненависти, которая пронизывает все в советском сознании. И тогда именно снятый хуциевский «Был месяц май», и много ещё оттепельных фильмов этой поры — прежде всего, наверное, «Баллада о солдате». Хотя Чухрай менее всего пацифист, но в «Балладе о солдате» чувствуется, конечно, ненависть к войне, лютое отвращение, лютая ненависть. И в фильме «Чистое небо», тоже гениальном чухраевском произведении, это чувствуется.

Вот мне кажется, этот не органичный для советской власти пацифизм, он и породил несколько выдающихся текстов. Только в шестидесятые годы в России ненавидели войну. В остальное время войной гордились, потому что она позволила выявить лучшие качества русского народа. Именно в шестидесятые годы стали по-настоящему печатать и знать Константина Воробьева.

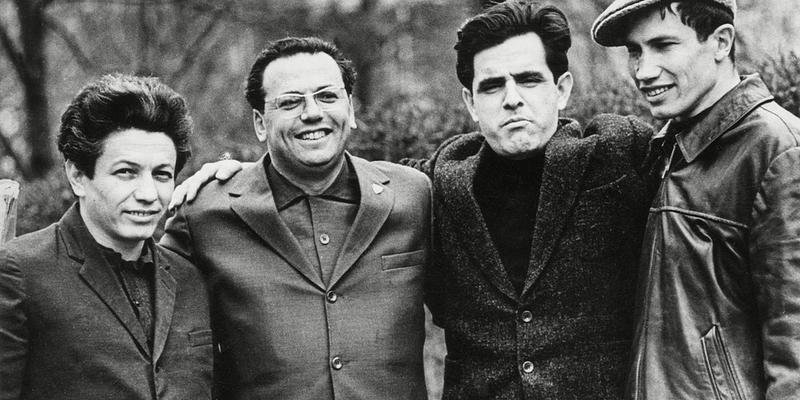

Я принадлежу к такому тайному обществу любителей Константина Воробьева. Очень немногие авторы знают этого… то есть немногие читатели знают этого автора. Я помню, когда Валера Залотуха, Царствие ему небесное, со мной познакомился на Ялтинском кинофоруме и узнал, что я люблю и знаю Воробьева, он очень радостно мне сказал: «Сойдемся». Вот было тайное общество любителей Константина Воробьева, в которое я принял лично нескольких людей. Скажем, Настя Егорова делала замечательный репортаж из его музея в Курске — музея, пребывающего в относительном забвении, но, слава богу, существующему.

Воробьев много написал невоенных вещей: «Другой мой Момич», «Почем в Ракитном радости» (расширенный вариант), или «Вот пришел великан…», или «И всему роду твоему», незаконченный роман. Он вообще про многое писал — и про ужасы коллективизации, и про советский фальшак, но в основном он был писателем военной темы. Он прошел лагерь, плен, прошел бегство, партизанщину. Самые известные его вещи — это «Убиты под Москвой» и «Крик». Он до сих пор вызывает живейшую ненависть у очень многих.

Для меня Воробьев — это самый человечный и, может быть, самый глубокий автор военной прозы. Курочкин, «На войне как на войне». Кстати, самое известное произведение Воробьева — это посмертно опубликованная повесть «Это мы, Господи!», написанная по горячим следам лагеря, когда он был среди военнопленных. Страшная вещь, нечеловеческая! Но вот для меня, например, творчество его, особенно «Крик», где он там влюбляется в Маринку, а Маринка гибнет от взрыва,— для меня это самое человечное, что о войне написано. Вот он не пытается из себя делать железного героя, суперпрофи. Он всегда человек, и при всем богатырском своем сложении человек уязвимый. Для меня, конечно, Воробьев — один из лучших авторов этого периода.

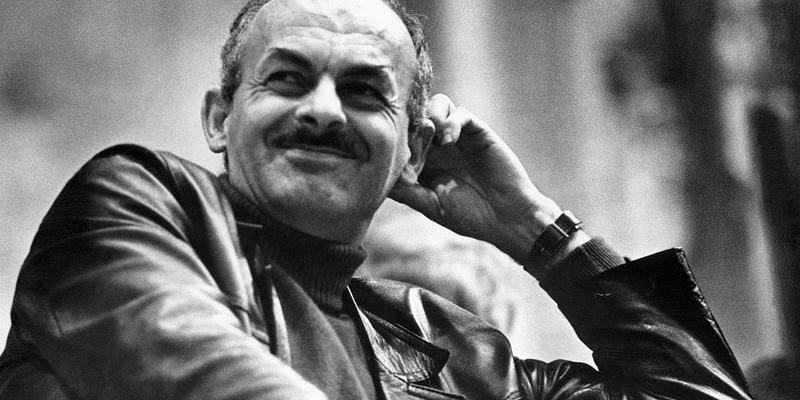

А вот в семидесятые годы, которые вообще были самыми интересными в советской истории, как мне кажется, наступил период глубокого, рискну сказать, экзистенциального осмысления военной темы. Это произошло в первую очередь благодаря великому моему однофамильцу — Василю Быкову. Тоже ставится вопрос «Почему мы победили?», но задаются эти вопросы в разных плоскостях, и даются разные ответы. Быков считает, что война — это предлог для выявления в человеке главного, для создания так называемых пограничных, предельных, экзистенциальных ситуаций. И он считает, что победить можно только за счет самурайской верности, только уже вообразив себя мертвым. «Пойти и не вернуться» и «Дожить до рассвета» — вот эти два таких инфинитивных названия — они именно о славной, но никем не замеченной гибели, о гибели, которая ничего не изменила, о гибели, которая никого не спасла и о которой никто не узнает, но тем ни менее человек остался верен себе. Вот он совершил такой христианский экзистенциальный подвиг.

Кстати говоря, и у молодого и очень талантливого автора Павла Мейлахса (это сын Александра Мелихова, тоже математик), у него в его прозе замечательная тема: подвиг — это всегда то, что бессмысленно; подвиг с прагматическим значением, с прагматическим смыслом — это уже не подвиг, это осмысленное рациональное, может быть, спасительное действие. Но герой не зависит от того, что у него получилось. Герой — это тот, кто совершил сверхчеловеческий поступок.

И вот идея Быкова была всегда в том, что подвиг по-настоящему совершается людьми мотивированными — не теми, кто лучше всех воюет, не умелыми солдатами. Вот Рыбак, например, солдат гораздо более умелый, чем Сотников, в этой повести. И прав Денис Драгунский, говоря, что Рыбак в семидесятые годы вполне мог бы выступать с воспоминаниями о войне, о том, как все было хорошо, если бы он успел перебежать к нашим. Он обычный советский человек, такой простой парнишка. А Сотников, наверное, плохой солдат, потому что больной, но Сотников мотивирован. Впервые Быков написал об интеллигенте на войне, чье поведение движется не интересами выживания и даже не патриотическими интересами, а именно желанием быть человеком. Вот Сотников может умереть и не предаст, потому что у него есть очень мощный и страшный стимул — не только собственная совесть, а у него есть самурайское представление о должном.

И Алесь Мороз, герой «Обелиска»,— это точно такой же важный для Быкова герой. И герой «Его батальона» — человек, который думает о сбережении солдат, а не только о том, чтобы любой ценой выполнить приказ начальства. «Его батальон» — вообще, наверное, одна из немногих непартизанских и одна из лучших военных вещей Быкова. Вот это тема Быкова — тема того что, война выигрывается люди мотивированными, людьми, у которых есть цели и принципы, кроме имманентностей, кроме любви к Родине или страха перед начальством.

По-своему на вопрос о войне и о том, почему мы победили, отвечает в это же время Владимир Богомолов (ну, Войтинский, как некоторые называют его фамилию), автор «В августе сорок четвертого», он же «Момент истины»: война выигрывается профессионалами. И там он с таким наслаждением и напряжением описывает работу «Смерша», описывает вот то, как они прокачали Мищенко, то, как они удивительно умны, оперативны, то, как точно они выстраивают свое поведение. Война выиграна профессионалами. Тогда Россия прыгнула выше головы и сумела создать вот эту породу сверхлюдей.

Правда, в своем втором романе «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» (как он его называет — автобиография вымышленного лица), в поразительно точной книге по стилизации чужой речи, он прямо создал другого персонажа,— в этой книге, посвященной в основном времени послевоенному, он как раз показывает, как эти блестящие профессионалы, как эти богатыри вымарывались, вычеркивались из жизни, как их заставляли вернуться в прежнюю колею и как в них проступало рабство. Это роман о том, как великие люди Второй мировой войны превращались в людей послевоенного рабства, послевоенного стойла. И это жестокая книга. И он заканчивает её словами «Моя вина», потому что для него вот это превращение, этот государственный страх — главная трагедия. Оказалось, что после Победы удержать Победу не смогли, не победили себя, как это ни ужасно.

Другие варианты ответа в это же время в другой военной прозе предлагают авторы, которые… Тогда вот старые фронтовики договорились до последней правды. Это Виктор Астафьев, который говорит, что действительно выиграли потому, что не щадили людей. Он видит не героизм, а видит огромное количество бессмысленных, часто напрасных, чудовищных жертв, видит, по сути дела, издевательство над самой идеей войны, потому что ему кажется, что это просто «заваливание мясорубки мясом», как ни ужасно это выглядит (и многие тогда говорили так).

«Прокляты и убиты» — это тоже ведь экзистенциальный роман, это попытка ответить на вопрос о том, почему так легко, с такой рабской покорностью люди шли на смерть и подвергали себя нечеловеческим испытаниям. Может быть, война выиграна за этот счет? И эта констатация самая страшная. Я помню, Василь Владимирович Быков мне говорил: «Я изгонял из своей памяти все, о чем он написал, а он нашел в себе силы это написать».

И вот наступил пятый этап — этап современный, этап самый страшный, который как бы обнуляет эту войну и нашу память о ней, потому что мы выиграли не потому, что мы коммунисты, и не потому, что мы гуманисты, и не потому, что мы профессионалы, а потому, что это МЫ; потому, что это не ВЫ, потому, что МЫ лучше всех или можем быть хуже всех, это неважно, но МЫ — победители. Вот это торжествующее «Ы» стоит над 70 годами послевоенной истории, заглушая и упраздняя всякую рефлексию. Это восприятие войны как героического дела, которое делает из мальчика мужа (все эти «Мы из будущего»). Это презрительное отбрасывание всего человеческого. Это упоение культом Сталина. Это эксплуатация войны, какая шла, кстати говоря, в тридцатые годы в некоторых странах Европы, когда Ремарка с его правдой о войне безжалостным образом запрещали, а говорили только о великом национальном унижении, призывали к отмщению и изображали войну делом славным, героическим, наиболее достойным мужчины.

«Действительно, кто не мужчина — тот не воюет. А вот МЫ… Это наше предназначение. МЫ — прежде всего солдаты. Наша культура — воинственная и воинствующая. МЫ всем покажем. Да, МЫ не умеем жить, но МЫ умеем умирать. И МЫ всех заставим это сделать». Вот это торжествующее громовое «Ы», которое звучит в сегодняшней военной литературе,— это потому, что уже не осталось людей, по-настоящему помнящих войну. И некому осадить. И некому сказать, что это трагедия, а не испытательный полигон, что это смерть, а не победоносная прогулка, что это стресс нации, иногда гибель нации, а не средство выковывания нации.