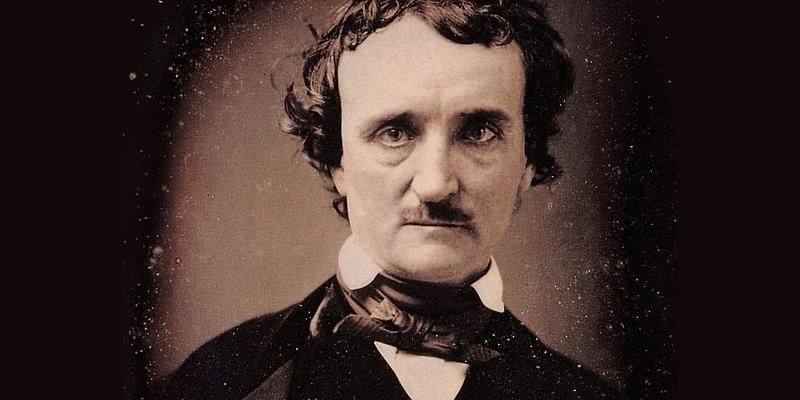

Для меня несомненно, что английский язык повлиял на Набокова радикальным образом. Переход на английский язык привел к огромным сдвигам в его литературе. Русские рассказы Набокова гораздо хуже романов. Американские рассказы Набокова лучше романов в разы, особенно поздних, последних. Почему? Потому что сама форма англоязычного рассказа, сжатого, энергичного, с его многослойностью, многосмысленностью, с его сновидческой природой, сама традиция американского рассказа, восходящая к Эдгару По, она повлияла.

Из рассказов Набокова — хотя у него были гениальные русские рассказы — ушла вот эта пленительная, расплывчатая туманность. Туманность русского заката. Его рассказы стали гораздо лаконичнее, и в них появилась одна из важных черт американской прозы, а именно автоописание. Хорошая вещь всегда иллюстрирует сама себя. И в этом смысле лучший американский рассказ Набокова — «Signs and symbols», в котором 4 странички, который переведен правильно как «Условные знаки», а вовсе не «Знаки и символы». Легенда карты, условно говоря. Этот рассказ есть сам иллюстрация к своему сюжету.

Там главный герой испытывает страшную манию, ему кажется, что все в мире сообщает о его судьбе: количество теней, количество полосок на дороге, трещинок в стене, и так далее. Это довольно распространенное психическое заболевание. Помню, мне Полеев объяснял, что с точки зрения нормального человека три дерева растут под окном, потому что там посадили три дерева. А с точки зрения сумасшедшего эти три дерева намекают на количество лет, которые ему остались. Не случайно римляне называли сумасшедших varias — другие, у них другая логика. Или божевильными, то есть находящихся в божьей воле, а не в человеческой, называют украинцы их.

Здесь другая история. Этот рассказ, который сам состоит из волшебных деталей, тщательно подогнанных мелочей, сам является иллюстрацией к своему содержанию. Точно так же «Сестры Вейн», которые мне представляются тоже шедевром абсолютным. Я помню, как эти рассказы появились в переводе Ильина, в сборнике, где был ещё «Бледный огонь». «Сестры Вейн» меня тогда потрясли, потому что там в последнем абзаце, как вы знаете, содержится послание: «Свет и лед, кисти Цинтии, стоянка от меня» — что-то в этом роде. То есть сестры Вейн намекают на свое присутствие в мире деталями. И такими же деталями они намекают на себя в последнем абзаце рассказа.

Набоков объявил же конкурс при первой публикации рассказа, не помню, в «Плейбое» или в «Нью-Йоркере». Кто угадает секрет рассказа? А он описан, там тоже есть автоописание. В одной записке там по первым буквам слов выстраивался смысл. Кстати говоря, у Грина тоже описана такая ситуация, где человек, оставив записку предсмертную, рассказал имя своего убийцы. Набоков, конечно, этого рассказа не знал. Это очень точная ситуация, когда мир состоит из намеков. И вот в этом смысле набоковские рассказы иллюстрируют идею.

Такие рассказы, как «Conversation Piece, 1945» — они слабые, конечно. А вот «Из жизни двухголового монстра», или, безусловно, это рассказ, но изданный как роман «Прозрачные вещи», «Transparent Things». Это высокая проба. Что касается англоязычных романов Набокова — «Лолита» — самый русский его роман, поскольку я давно уже пытаюсь доказать, по-моему, доказал, что «Лолита» — это роман о русской революции, поскольку он повторяет метасюжет «Доктора Живаго» и «Тихого Дона». И Набоков проговорился, бессознательно проговорился в финале, в послесловии впервые сопоставив эти два текста, «мистического доктора с чаровницей из Чарской с мистическими позывами и тихих донцов на картонных подставках». Он пересказывает ведь тот же самый сюжет.

Я когда-то Мише Эдельштейну говорил: «Ключевой эпизод русского романа XX века — это инцест». Он говорит: «Так и в «Лолите» то же самое». Господи, конечно! «Лолита» — это роман о русской революции. Рождение мертвого ребенка, бегство, адюльтер,— все пересказывает русский метасюжет XX века, хотя Набоков, конечно, этого не имел в виду. Но так гениально совпадают авторы, описывающие одно и то же. Там пять узловых элементов, и все они совпадают. Это инцест, раннее растление, адюльтер, бегство, смерть бывшего мужа и рождение мертвого ребенка. Это же есть, как ни странно, и в «Хождении по мукам» и в «Цементе». Вот уж скажи кто-нибудь это Набокову, он бы с ума сошел. Но Господь же не спрашивает человека, он осуществляет его замыслы, иногда того не желая.

«Лолита», конечно, самый русский его роман, а «Пнин», наверное, ещё более русский, наверное. Но общая черта всех романов Набокова в том, что они продолжают одну очень важную линию его творчества, а именно его раздвоенность страшную. Условно говоря, между героем слабым и несчастным и сильным и счастливым. Он чувствовал в себе это. И не случайно в одном из поздних стихотворений он себя характеризует: N — писатель недюжинный сноб и атлет, наделенный огромным апломбом». С одной стороны, в нем всегда сидел нежнейший муж, превосходный отец, мальчик Путя из рассказа «Обида». Добрый, сентиментальный человек. Пнин. А с другой стороны, в нем всегда сидел повествователь «Пнина» — это герой, прототип Горна из «Камера обскура». Горн в нем тоже был, Фердинанд из «Весны в Фиальте»: «Смотрите, какое сосу смешное», с этим лунным леденцом, специальностью Фиальты. Человек, за чьими узорными стеклами царит абсолютная тьма.

Он это в себе знал, и это в нем было. Он бы без этого не выжил. Поэтому в его поздних романах эта тема сохранилась. Прежде всего, она сохранилась в «Пнине». Потому что Пнин — это то, чем он боялся быть; то, чем он не хотел бы стать. Это отчасти сравнимо мольбе Мандельштама: «Господи, не сделай меня похожим на Парнока из «Египетской марки». «Господи, не сделай меня Пниным». Потом что Пнин терпит поражение. Он морально, может, и побеждает, его чаша остается цела, но кафедра достается повестователю. И Лиза Боголепова, как мы помним, достается повествователю, который её растоптал, но получил от нее максимум возможного удовольствия. Это очень горькая тема.

Продолжается она и в «Лолите», где есть такой демонический Куильти. Продолжается она и в «Аде». Очень сложное отношение Набокова к Вану Вину. Там Люсетта и Ада, эти два лика, ангельский и демонический. Аду он ведь правильно называл шлюшкой. Он не любит Аду, он её желает. И Ада — это объект страсти, но страсти демонической, поэтому она бесплодна, поэтому Ван Вин не может иметь детей.

У нас, я помню, жили морские черепашки, которых звали Ван и Ада. Нам очень нравились эти герои, но теперь-то я понимаю… Я об этом, кстати, и писал в свое время после выхода романа. Аду любить особенно не за что, и это все мир упадка. Вот где распад империи. Помните, там, где описаны эти роскошные публичные дома и страшная атмосфера упадка, которая царит вокруг них. Вот это такое старческое сладострастие. Конечно, Ван и Ада — роман об идеальном мире, в котором живут два очаровательных, неотразимых демона. Я считаю, что «Оригинал Лауры» (или «Происхождение Лауры», «The Original of Laura») — это последняя попытка справиться, последняя битва с этим демоном. Я, кстати, считаю, что замысел романа превосходен. Вот это вещество, энкелин, или как там оно называется, позволяющее перевоплощаться. Там все придумано очень интересно.

Для меня «Ада» — безусловно, ключевой роман Набокова, но это роман самый страшный, самый мрачный из всего им написанного. Это демоны, резвящиеся в раю. Ван Вин и Демон, не случайно он там появляется,— это роман о том, что он в себе знал и ненавидел. Это попытка расправиться с неотразимо привлекательным, неотразимо обаятельным демоном. Аду нельзя не любить, но Ада — это явление ада, это явление распада. «Ада, или Страсть» — там ад звучит в каждом слове. Поэтому это книга самоубийственная, попытка разделаться, выдавить из себя Вана Вина. А «Пнин», конечно, самая трогательная книга. Но лучший англоязычный роман Набокова — это «Bend Sinister», о котором у меня была большая статья в «Дилетанте». Он мне представляется самым точным из того, что написано о природе фашизма.