Или «Карельские березы», как в одной из публикаций — по-моему, в первой. Я не люблю эти стихи, и вместе с тем они мне очень нравились в свое время — лет 15. Я считаю это выдающимся текстом.

Хорошо вам, красивые, белые сестры,

Белоствольными рощами тихо стоять,

Не под северным ветром, как лезвие, острым,

Не от северных жгучих морозов стонать.

Хорошо вам, прямые и стройные станом,

И легко зеленеть, и легко золотеть.

Ваши кроны подобны зеленым фонтанам,

Словно женские волосы каждая ветвь.

Ваши корни блаженствуют в мягком суглинке,

Под зеленым покровом цветущей травы.

Среди ржи вы красуетесь, как на картинке,

И бессмертных стихов удостоены вы.

Только как сохранить эти пышные ветви,

И стволов прямизну, и приветливый вид,

Если ветви стрижет обжигающий ветер,

Если корни скользят о холодный гранит?

Где роскошного летнего полдня сиянье

Или теплых и тихих ночей благодать?

Наша жизнь — это только противостоянье,

И одна невеликая цель — устоять.

Валуны, плывуны, непогожее лето,

И зазимок опять, и мороз недалек.

И тепла, и добра, и вселенского света

Нам отпущен жестокий и скудный паек.

Просветленные дни, словно птицы, пролетом

Промелькнули — и нет от зимы до зимы.

Мы суровой природы раздавлены гнетом,

Где нам просто расти? Извиваемся мы.

О стволах, как свечах, не мечтаем подавно,

О какой нам мечтать прямизне и красе:

Все в буграх и узлах, в черных сплошь бородавках,

Перекручены все, переверчены все.

Утешаться ли нам? Говорят, древесина,

Если мы попадем под пилу и топор,

Древесина у нас уникально красива,

За узором узор, за узором узор.

Тот оттенок ее, золотист или розов,

Полировки ее драгоценная гладь —

Вот во что отложились вера и морозы,

Как страданья поэта ложатся в тетрадь.

Всё, что было жестокостью, стойкостью, болью,

Золотыми словами сверкает с листа.

Утешаться ли нам, что нелегкая доля

По конечному счету и есть красота?

Нет, не утешаться, потому что это не так. Потому что это неправда. Но если нет другого утешения, то что поделать? Знаете, если разбирать, так сказать, по классическому структуралистскому сценарию, сначала смотреть семантический ореол метра (это такой четырехстопный анапест), первым делом приходит на ум, естественно, окуджавская «Три жены, три сестры». В общем, «Опустите, пожалуйста, синие шторы» — песня 1959 года, прекрасная. Кстати говоря, это стихотворение Солоухина хочется спеть на тот же мотив. Окуджава выбирал великолепные мелодии ко всем русским классическим размерам.

Но тема здесь, в общем, одна и та же — тема посмертного прощения. Потому что главный герой в песне Окуджавы (ну, не посмертно, а после тяжелой болезни) получает прощение, отпущение грехов. Вот, если угодно, семантический ореол четырехстопного анапеста — это отпущение грехов. Такое, посмертное.

Но действительно: мы такие северные березы, которые вынуждены выживать. Понятно, что это обращено к Западу, к тем, кто блаженствует в жирном суглинке, в мягком суглинке, тем, кто живет в идеальных погодных условиях. Грубо говоря, послание от сосны прекрасной пальме.

Вопрос в том, что ведь, собственно, выбор дерева сделан без дерева. Куда залетело семя, там ты и вырос. Но у человека выбор, слава Богу, есть. И не только сейчас, когда он может уехать более-менее свободно (пока — посмотрим, как дальше), но, в принципе, человек волен сменить место пребывания. Найти лазейку. Но здесь же имеются в виду 40-50-е годы, когда такой возможности нет. Когда человек как дерево (и в этом его высшая страшная несвобода) пригвожден к своей коварной северной почве.

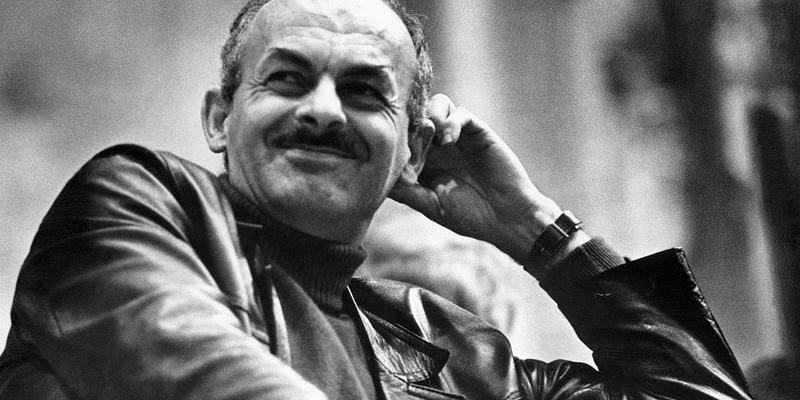

И вот здесь происходит такой элемент, конечно, стокгольмского синдрома или элемент такого ресентимента — поиски красоты в страдании и, более того, поиски поэзии в выживании. Надо сказать, что Владимир Солоухин большой мастер эзоповой речи. Даже его стихотворение про Жанну д'Арк, про белое знамя («Кто любит меня, за мной!») было таким стихотворением во славу белой гвардии, как понимали все, кому надо. Точно так же, как тогда же стихотворение Станислава Куняева «А всё таки нация чтит короля» (по-моему, блистательное стихотворение) было, конечно, не про Карла XII. Сам Куняев говорил, что это про Сталина, и все прекрасно понимали.

Но, разумеется, стихотворение Солоухина являет собой оправдание такой участи, приятие такой участи. Потому что вот мы с трудом выживаем. Наши корявые стволы, наши бородавки. Мы перекручены все, переверчены все. Но древесина из нас получается такая — за узором узор. Это тоже оправдание тех же согнутых спин, тех же конформно согнутых колен. Якобы это очень красиво.

Какую красоту можно увидеть в рабстве? Понимаете, ведь по большому счету, именно эта рабская культура и породила все русские комплексы, все русские идеи. Мы хорошо пишем, потому что мы находимся в гнете. Помните, когда у Эрдмана «Вы бьете нас, и мы дорожим». «Смысл этой басни ясен: когда б не били нас, мы б не писали басен».

Значит, в чем преимущество такого положения северной березы и ее чудовищного климата, условно говоря, в этом стихотворении? Во-первых, это навык выживания — не сопротивления, обратите внимание, потому что она перекручена, она на самом деле не сохраняет прямизны в этих условиях.

Но это красота рабства. Понимаете, то, как наше рабство приводит к выдающимся художественным результатам. Оно приводит. Потому что, понимаете, русская реальность, реального этого, условно говоря, болота действительно дает уникальные нравственные коллизии.

Вот вам сегодня рассказали об одной из них: необходимость сотрудничать с государством ради получения обезболивающих, ради благотворительности. Интересная коллизия? Интересная. Кривая? Кривая. Да, роман можно написать, но это роман о кривизне. Роман, в котором смещены горизонты, в котором нравственная правда невозможна.

При этом широта опыта, конечно. Познание таких сфер, какие Западу не снились. Кто из русских писателей сравним с Варламом Шаламовым? Но ведь (совсем страшную вещь приходится сказать), понимаете, что Варлам Шаламов тоже, к сожалению, являет собой результат некоторого уродства, а не только выдающегося художественного таланта, не только гениального преодоления.

Шаламов ведь антигуманист. Ведь его «Колымские тетради», и «Колымские рассказы» тоже (я говорю и о стихах, и о прозе), которые на самом деле сначала были манифестом протеста, стали манифестом расчеловечивания. Шаламов возненавидел культуру за то, что она лжет, человека за то, что он легко ломается. Шаламов тоже такая перекрученная северная береза, и говорить о его моральной правоте весьма сложно.