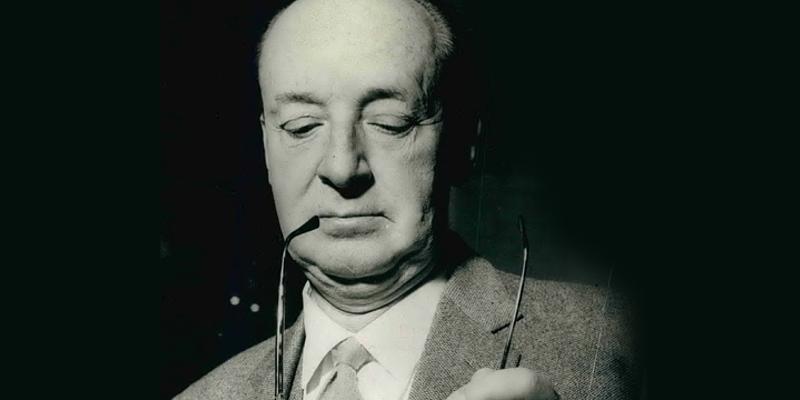

«Бледный огонь» вырос из работы Набокова над переводом «Онегина». Как говорил Набоков с присущим ему очаровательным снобизмом: «Думаю, что я сделал для Пушкина не меньше, чем Пушкин — для меня». Это на самом деле довольно скромное высказывание, потому что ведь «не меньше, чем сделал Пушкин для меня» — это все-таки довольно локально. Вот «не меньше, чем сделал Пушкин вообще».

Действительно, для Пушкина Набоков сделал очень много — во-первых, благодаря своему чрезвычайно фундаментальному и очень душеполезному, и веселому, и стилистическому пестрому комментарию, ну, где сочетаются мемуары, научные экскурсы, переводы, вольная эссеистика, злобные шпики в адрес других комментаторов и так далее. Но, разумеется, пушкинский текст и набоковский комментарий важны для Набокова не как научный подвиг (он так пафосно не выражался), а как новый жанр. Надо сказать, что жанр у него получился безупречный. Он сумел придумать новый способ строительства прозы, новый способ построения романа — как такую новую наррацию, как поэму, комментируемую другом автора, который считает себя её героем.

Что происходит в «Бледном огне»? Там есть скромный, одинокий, гомосексуальный преподаватель Боткин, русский эмигрант. Он немножко такой Пнин. И кстати, как и Пнин, он атлет, атлетически сложенный, но он не обаятельный. У него изо рта пахнет (это упоминается), он не умеет нравиться. Его не любят студенты, его предмет никому не нужен. И единственный человек, который его терпит, хотя и крайне неохотно,— это Джон Шейд, профессор, который сочиняет поэму «Бледный огонь», такую тысячестрочную большую англоязычную поэму. Поэму, кстати, прелестную, писаную набоковским, очень нерусским по синтаксису, очень легко переводимым на самом деле английским языком. Ну, трудности перевода там возникают именно из-за того, что английские слова короче, текст плотнее.

Но у нас есть изумительный перевод Александра Шарымова, замечательного ответственного секретаря журнала «Аврора», который сумел напечатать этот перевод в той же «Авроре» уже многие годы спустя. Я думаю, что только по переводу Шарымова и следует знакомиться с этой поэмой. Есть, конечно, перевод Сергея Ильина вместе с основным текстом поэмы (по-моему, совершенно неудачный). И есть перевод прозаический Барабтарло и Веры Набоковой — они вместе сделали совершенно такой в лучших набоковских традициях, чисто прозаический перевод поэмы, который, конечно, не передает её очарования. Шарымов умудрился перевести изумительно точно! И я думаю, что с его переводом поэму и следует публиковать (и комментарии тоже).

Значит, в чем главный сюжет? Вот этот Боткин, который явно сходит с ума от одиночества, он проецирует на себя историю некоего одинокого короля, бежавшего из далекой северной страны под названием Зембла. Эта проекция восходит, конечно, к «Solux Rex», недописанному роману Набокова тридцать девятого года. Двадцать лет спустя он попытался его реконструировать. История художника Синеусова полностью вылетела оттуда, заменившись историей Джона Шейда, который тоже, как Синеусов, пытается снестись загробно, но, правда, не с женой, а с дочерью, которая утонула или утопилась (ну, некрасивая девочка, которая очень страдала от одиночества). И линия одинокого короля из линии Земблы полностью перекочевала в «Бледный огонь». Если вы почитаете «Solux Rex» (менее удачную главу, чем «Ultima Thule»), вы обнаружите практически полное фабульное и стилистическое совпадение.

Кинбот, Боткин (он называет себя Кинботом), описывая жизнь в Зембле, храбро фантазирует. Мы можем там увидеть только отражение его причудливых фантазий о России. Он придумывает себе роль принца в изгнании, придумывает себе трагическое бегство, наследство. И придумывает себе великую роль в международной политике — нечто такого принца в изгнании, принца Флоризеля.

Но вот обратите внимание: в Шейда стреляет случайный убийца, а Кинбот (Боткин) выдумывает из этого версию, что метили-то в него, целились в него, что это представитель тайной полиции Земблы после переворота там разыскивает его, де Аргус (или Градус, как он его называет), что вот он стрелял в него, а случайно подвернулся Шейд. И вот какая получается штука. Версия Кинбота оказывается гораздо эстетичнее, убедительнее, в каком-то смысле логичнее, чем версия объективная, в которой все случайно. Набоков не любит мира, в котором торжествует и царствует случайность. Это, как сказано в рассказе «Королек», «мир снова томит меня пестрой своей пустотой».

Вот обратите внимание, что версия объективная — это версия пестрой пустоты, а мир по Шейду, ну, по Кинботу, он глубоко логичен, тщательно организован. Что делает Кинбот? Ну, есть такая версия высоколобых американских профессоров, что Набоков издевается в своем романе над явлением overinterpretation, сверхинтерпретаций, когда поэму, вообще любой художественный текст до такой степени перетолковывают, что смысл исчезает полностью. Действительно, этих over-интерпретаций в американском литературоведении полно. Поезжайте на любую научную конференцию — и вы услышите такие версии про гомосексуальность автора, про раздвоение личности автора, про его детские травмы; вам и с точки зрения фрейдизма его разберут, и с точки зрения Бахтина, и особенно с точки зрения мифологии.

Вот то, что делает Кинбот с поэмой Шейда — это как раз пародия на сверхинтерпретацию. Но на самом деле то, что делает Кинбот с поэмой Шейда — это попытка маленького одинокого человека выстроить личный миф, встроить себя в поэму Шейда «Бледный огонь», в поэму, в которой пожилой американский профессор рассказывает свою тоже трагическую жизнь, полную, безусловно, творческой работы, как «Стоунере», полную опасений, страхов, сложных отношений с женой, скорби по дочери, и пытается в этой жизни найти смысл, найти ускользающую логику. А эту ускользающую логику видит Боткин, потому что для Боткина вся поэма — это отражение их с Шейдом долгих разговоров. Он видит в этой поэме земблямские реалии. Он уверен, что вот он произвел такое впечатление на Шейда своими галлюцинацинаторными фантазиями, что тот все это в своей поэме описал. И хотя Шейду не было никакого дела до Боткина, хотя он страшно им тяготился, он тем не менее представляется Кинботу (Боткину) летописцем Земблы, представляется поэтом, увековечивающим рухнувшую эту империю. Это очень трогательно! И, кстати говоря (я уже об этом говорил), Дмитрий Фурман говорил: «Первый признак ложности версии, её конспирологичности — это её логичность, потому что жизнь всегда алогична». Вот пестрая пустота.

Что касается художественной формы изложения. Вообще Набоков после «Лолиты» пребывал в довольно трудном положении. Представьте себе, что вы написали роман, который стал всемирным бестселлером, роман, который сложил к вашим ногам деньги и славу, жизнь в швейцарском отеле. Набоков мог позволить себе ничего вообще уже не писать. И у него не было бы финансовых затруднений, потому что в Palace Hotel его держали за копейки как местную достопримечательность. Преподавать? Он мог больше не преподавать абсолютно, и не было никакой в этом необходимости. Он вообще писал уже только для поддержания имиджа гениального писателя-эстета, но он нуждался в поддержании этого имиджа. Он мог ничего уже не публиковать, но перед ним продолжали вставать художественные задачи, такие как шахматные: вот любопытно связать слона и коня, любопытно дать две версии реальности, из которых одна достоверная, а вторая — красивая.

Кстати говоря (я уже об этом упоминал), прием этот не нов, но по-настоящему только Набоков его разработал. А уж после Набокова — ну, скажем, Чарльз Маклин в «Страже», где версия психотерапевта скучна, а версия вот этого человека, вообразившего себя стражем и глубоко прослеживающего регрессию, такую рекурсию в собственную личность, она безумно интересна и, главное, красивая, захватывающая. И «Бледный огонь» — это как бы высокое искусство. Роман Маклина, может быть, искусство массово, но гениальная книга все равно, один из выдающихся романов, самых страшных и поэтичных (что особенно важно).

Так вот, этот способ наррации Набоков изобрел, находясь в очень трудном положении: надо было написать роман не хуже «Лолиты». Ну, он выпустил «Пнина», который, конечно, не может рассматриваться как конкурент «Лолиты». Его называют самым человечным романом, самым добрым романом Набокова. И все-таки это роман далеко не того масштаба. Надо было сделать что-то сенсационное. И он сделал. Он сумел написать роман в небывалой до этого форме. Роман состоит из четырех песен поэмы и трехсот страниц (ну, примерно двухсот пятидесяти) комментария к ним безумного Боткина. И из этого комментария, если мы внимательно его читаем, мы узнаем хронику переворота земблямского, узнаем причины краха царствующего дома. И все это причудливо (хотя и очень точно по-своему) отражает историю Россию, историю падения российской монархии, российской аристократии. Замечательно написанная сцена бегства из Земблы.

Но что мне представляется принципиально важным в этой истории? Набоков — он не просто сострадает Кинботу. В нем есть глубокая внутренняя линия, потому что Кинбот с поэмой Шейда делает примерно то же, что Набоков — с «Евгением Онегиным»: он вычитывает оттуда личные реалии, личную судьбу, воспоминания о несостоявшейся дуэли Пушкина с Рылеевым, которая должна была состояться в его имении. То есть всякий читатель, всякий комментатор вычитывает в книге то, что написано про него — вне зависимости от того, что там есть действительно.

И вот Боткин — он, конечно, автопортрет. В этой же мере автопортрет и Пнин, специально замаскированный. Туда введен рассказчик, чтобы никто не подумал, будто Набоков бывает в жалком положении. Вот вы задумайтесь: у Набокова всегда присутствует в книге как бы двойной автопортрет. Там есть «ненавистный писатель недюжинный, сноб и атлет». Это Годунов-Чердынцев. Это Горн в «Камере обскуре». Это повествователь в «Пнине». И уж конечно, это… ну, скажем так, Шейд, потому что Шейд — успешный, несчастный по-своему человек, но его положение незыблемо, прочно; он пожизненный профессор. А есть герой жалкий. Это Путя из «Обиды». Это Лик из рассказа. Это повествователь вялый и толстый в «Истреблении тиранов». Это даже не слабак, а… Ну, Кречмар, я думаю, в «Камере обскуре», потому что в Кречмаре есть личные черты: и эта зацикленность на таком типе красоты, и эта поруганная семейственность. Я думаю, там каким-то образом отражено раскаяние в изменах, которые бывали или предполагались. Ужас, ад греха.

И вот я думаю, что в Боткине Набокова очень много. Боткин — это сниженный, уродливый автопортрет. И вот знаете, то, что Набоков умел писать такие автопортреты, его спасло. А Хемингуэй таких автопортретов писать не мог. У Хемингуэя он всегда жестокий мачо, «победитель не получает ничего». А надо иногда посмотреть на себя вот так, надо позволить себе увидеть себя проигравшим. А Хемингуэй был слишком ригидный, слишком жесткий, и поэтому ему не удавалось трансформироваться, поэтому он погиб не в силах смириться со старостью. А Набоков умеет увидеть себя и Боткиным, и пожалеть себя, и увидеть величие в участи Боткина.