Конечно, из этой плеяды — Евтушенко, Рождественский, Вознесенский и, условно говоря, Ахмадулина, Матвеева, Мориц, Окуджава,— все, кого записывали в активные шестидесятник или менее активные шестидесятники, или оппозиционные, среди всех них Рождественский мне представляется поэтом, который раньше всех стал вырождаться, раньше всех стал уходить в самоповторы, в декларации, хотя он был талантливый человек.

Что касается Евтушенко. Евтушенко — фигура очень интересная и, конечно, не имеющая аналогов в прежней литературе. У нас каждый — реинкарнация чья-нибудь, но прототипа Евтушенко я не нахожу. Потому что Евтушенко — это чрезвычайно сложная производная сразу нескольких явлений. Он был, безусловно, большой поэт. Свое лучшее время он пережил в конце 50-х. Он был поэтом первой оттепели, её ликования, её осознания своих возможностей («наделили меня богатством, не сказали, что делать с ним»); и при этом — замечательным поэтом эпохи разочарования, промежутка между первой и второй оттепелью, между 1958-м, когда первая оттепель закончилась, и 1961-м, когда началась вторая. Вторая оттепель диктовалась уже стратегическими соображениями Хрущева. Ему надо было на кого-то перевести стрелки, победить сталинистскую оппозицию в политбюро, и он на короткое время оперся на интеллигенцию, хотя уже в 1963-м с ней разругался.

Евтушенко, мне кажется, совершал все время только одну ошибку. Он совершал довольно опасную идентификацию себя с родиной:

Большая ты, Россия,

И в ширь, и в глубину.

Как руки не раскину,

Тебя не обниму.

…

Твоим большим поэтам

Дала большую боль.

То, что он причисляет себя к большим поэтам,— это нескромно, но скромников и тихушников шестидесятники вообще не любили. Как он говорил: «Моя нескромность, мое «ятество» было ответом на всеобщее «мычество», на безликость». Он прав, конечно. Но ошибка здесь, мне кажется, в другом. Ошибка в том, что слишком близко соотносить себя с Россией — это значит и перенимать её болезни, болезни национального духа: определенную гигантоманию, определенное ресентиментальное кокетничание с собственными минусами и пороками. Евтушенко создает все свои пороки, но все их он любит, всеми ими он несколько кокетничает.

Мне представляется, что он идеально соответствовал эпохе конца 50-х, и лучшие свои стихи он написал именно тогда. И «Серебряный бор», и — чуть позже — «Любимая, спи!». Но к 1965 году где-то, ко времени работы над «Братской ГЭС» все шестидесятники за ничтожным исключением почувствовали глубокий кризис шестидесятничества. Связан он был не с политическими, а с метафизическими причинами, с отсутствием у них глубокой внутренней эволюции, глубокой подкованности метафизической. Как сказал Отар Иоселиани: «Большинство советских художников было метафизически безграмотно, кроме Эйзенштейна, который продался большевикам». Конечно, слова Иоселиани всегда нужно воспринимать с известной долей его собственной иронии, и они и рассчитаны на такую иронию, на преломление, но вот здесь он прав. Именно метафизическая безграмотность привела к тому, что оттепель стала вырождаться.

Аннинский тогда первым почувствовал и в «Ядре ореха» об этом написал, что когда шестидесятники стали писать поэмы — это было отказом от движения вглубь. Это стало таким движением вширь, экстенсивностью вместо интенсивного лирического усилия. Для Евтушенко «Братская ГЭС» — поэма во многих отношениях талантливая, во многих отношениях даже прорывная (сейчас вот Савеличев написал неплохой роман, на мой взгляд, об этом,— он конкурирует на премию Стругацких, и я прочел его с живейшим интересом. Мне кажется, что «Братская ГЭС» — это в целом ретардация, это в целом отступление. Потому что вместо лирики, которая пыталась бы как-то определить авторское место в мире и спозиционировать себя относительно советской истории, здесь во многом это все-таки декларация. Хотя поразительные прорывы были в поэме «Казанский университет», но и это, к сожалению, все-таки попытка с негодными средствами. Поэмы Евтушенко — это такие своего рода пирамиды. Правильно кто-то написал, что это «пирамиды Евтушенко» — циклопическое, но во многих отношениях бессмысленное сооружение.

При этом Евтушенко продолжал писать вещи иногда удивительной мощи. Скажем, «Голубь в Сантьяго», которую он, перечитывая сам, не верил, что это он написал. Вообще возможности белого стиха в русской поэзии далеко не исчерпаны, а уж дольник ещё интереснее. Вот когда Евтушенко освобождался от рифмы, на стыке поэзии и прозы в «Голубе в Сантьяго» возникают иногда замечательные откровения, и поэма сама по себе очень сильная, хотя довольно наивен её пафос — такого жизнеутверждения в противовес соблазнам самоубийства, это не интересно. Интересна та необходимость выбирать, перед которой он там оказался.

Проблема Евтушенко наиболее наглядно сказалась в стихотворении хотя и сравнительно поздно написанном, во второй половине 60-х, но по рефлексии оно очень точно. Я много раз говорил, что тогда появилось несколько таких анималистских автопортретов. Автопортрет Вознесенского — «Станция кольцевания» про Ниду, где он в виде окольцованной цапли себя изобразил. Кстати, у Аксенова потом эта же цапля возникла в одноименной пьесе. Соответственно, это «Монолог голубого песца» Евтушенко, это «Осенний крик ястреба» Бродского, это «Охота на волков» Высоцкого. Любопытно, что в это время Окуджава, поняв, что анималистские аналогии опасны и поспешно изобразил себя в виде охотника. Хотя тоже у него присутствует такой раздвоенный образ охотника и оленя. Так вот, мне представляется, что стихотворение Евтушенко «Монолог голубого песца», хотя оно несколько затянуто, в этом смысле поразительно откровенно, и в нем есть пророческая мысль.

Там песец, который прекрасно понимает, «кто меня кормит — тем я буду предан, кто меня гладит — тот меня убьет». И в один момент он очутился на свободе, он выбежал, и вот эти звезды над ним искрятся, мириады искр в снегу, и он бегает вне клетки, а потом возвращается в клетку, потому что понимает, что без нее он не может. Это стихотворение очень точно обозначало сущность советского поэта, а шире говоря — и русского поэта, потому что для русского поэта отказ от родины, от её идеологов, от тех, кому она сейчас досталась, от тех, кому досталось вот сейчас хоронить её огонь,— такой отказ всегда выглядел как предательство. Предательство — это очень употребительное в России слово, действительно: шаг влево — шаг вправо. Если ты действительно не хочешь разделять с родиной её заблуждения, то ты сразу же получаешься предателем. А Родина всегда права, не права она не бывает. Не потому, что она народ; не потому, что народу так лучше («Сосед кричит, что он народ, что основной закон блюдет»).

Очень точной, кстати говоря, оказалась метафора у Высоцкого: за флажки-то он выскочил, но с вертолетов-то его достали, появилась вторая часть этой песни — «Охота с вертолетов», и оказалось, что мы больше не волки: «Наша роспись: мы больше не волки». Мы уже, к сожалению, перерождаемся в псов. Это псы — отдаленная наша родня, а волчья стать, волчья интуиция, волчья хищность, волчьи инстинкты, свободолюбие исчезли.

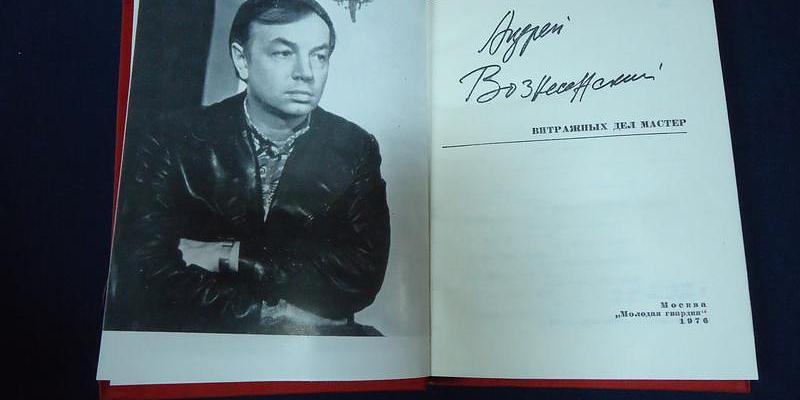

Мне представляется, что самая ниша Евтушенко в 70-е годы была мучительно двойственной. Лучше, в смысле — легче, было Вознесенскому, у которого были христианские, священнические корни, и он попытался уйти в православие. Ну не в православие, а в христианство, более широко понятное. У него и пастернаковское влияние было, и школа воспитания у Пастернака. Поэтому Вознесенскому в 70-е годы удалось достичь нескольких вершин: удалось написать блистательную, по-моему, книгу «Соблазн», в которой были стихи по-настоящему трагического звучания, очень мощные. В первую очередь — это, конечно, «Уездная хроника», ну и «Девочка с удочкой, бабушка с удочкой» и, конечно, «Как божественно жить, как нелепо!» Там гениальные совершенно были стихи, и, кстати говоря, в его ернической поэме «Дама треф», в его авангардистских исканиях, запоздалых, но тем не менее, тоже были какие-то прорывы, достижения.

Что касается Евтушенко, то я боюсь, что он остановился, и в результате появилось все больше многословных, водянистых, публицистических стихотворений. Это трагедия, безусловно; трагедия большого поэта, но нельзя забывать, что он был при этом очень добрым человеком. Человек, который хоть и любовался собой, но лучше любоваться собой и делать добро, чем не любоваться и добра не делать.