Фердинанд, сын Фердинанда,

Из утрехтских Фердинандов,

Был при войске Бонапарта

Маркитант из маркитантов.

Впереди гремят тамбуры,

Трубачи глядят сурово.

Позади плетутся фуры

Маркитанта полкового.

Предок полулегендарный,

Блудный отпрыск ювелира

Понял, что нельзя бездарней

Жить, не познавая мира.

Не караты, а кареты.

Уйма герцогов и свиты.

Офицеры разодеты.

Рядовые крепко сшиты.

Бонапарт короны дарит

И печёт свои победы.

Фердинанд печёт и жарит

Офицерские обеды.

Бонапарт диктует венским,

И берлинским, и саксонским.

Фердинанд торгует рейнским,

И туринским, и бургонским.

Бонапарт идёт за Неман,

Что весьма неблагородно.

Фердинанд девицу Нейман

Умыкает из-под Гродно.

Русский дух, зима ли, бог ли

Бонапарта покарали.

На обломанной оглобле

Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую.

Снег валит в пустую фуру.

Ах, порой в себе я чую

Фердинандову натуру!..

Я не склонен к аксельбантам,

Не мечтаю о геройстве.

Я б хотел быть маркитантом

При огромном свежем войске.

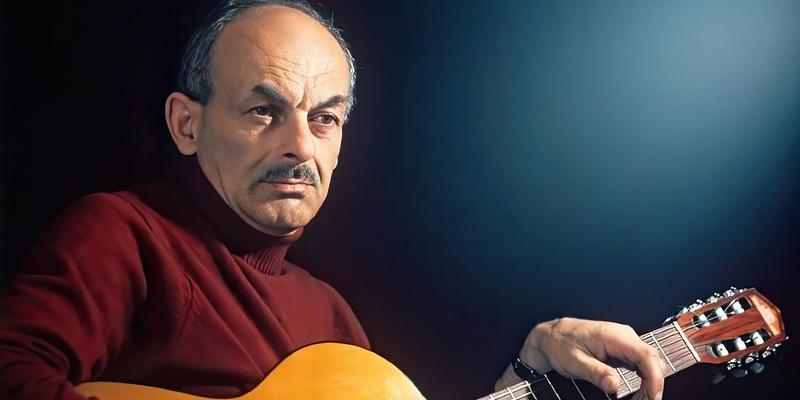

Вот блистательное стихотворение. На меня, кстати, довольно сильно повлиявшее, потому что та же интонация романсеро и тот же размер, 4-стопный хорей на женскую рифму, был у меня в стихотворении с испанского про дона Алонсо. Обаятельная манера, заразительная.

Что в этом стихотворении так мне нравится, так меня пленяет и что кажется мне странным? Известно, что действительно полковой маркитант, оставшийся в России, маркитант Наполеона был одним из отдаленных предков Самойлова. И почему он, собственно, об этом полулегендарном предке решил сочинить стихи?

Это уже поздний Самойлов. Ему уже 52 года, даже как бы не 54. Это такое стихотворение, понимаете, во многих отношениях полемическое, потому что писать оды войне, восхищаться войной — хотя бы и мужеством, хотя бы и героизмом — для человека воевавшего это не очень органично. Он и во время войны не воспевал этого. Наоборот, «когда себя не пожалели, планету нечего жалеть» — из стихов той поры.

Он действительно никогда не любуется войной, потому что прекрасно знает, что это такое и чего это стоило нации — крестьянской России, мужикам России. Поэтому его стихотворение про маркитанта — это в некотором смысле уже изначально полемика с тем культом войны, который в советской лирике начал постепенно устанавливаться.

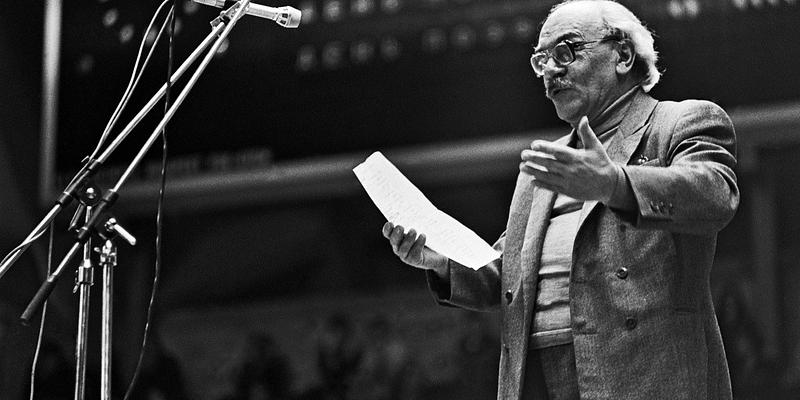

И когда Юрий Кузнецов, кстати, не воевавший, а только служивший в армии (в частности, на Кубе во время Карибского кризиса), ему возразил тем, что

Маркитанты обеих сторон —

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времен

Понимали друг друга.

— мне кажется, это со стороны Кузнецова всё-таки было нехорошо. Потому что ведь Самойлов в этом стихотворении прославляет не торгашество. Он прославляет тот образ жизни, о котором, он признается, он честно мечтал бы для себя. То есть путешествовать, видеть разные страны, участвовать в великих исторических событиях, но не солдатом. Ну маркитантом, ну торговцем, ну просто человеком при войске — «при огромном свежем войске». Чтобы быть с войском, но не воевать. Это такая мечта, которую старый солдат может себе позволить. Потому что он воевал, у него этот опыт есть, и он больше этого не хочет.

При этом же не говорится, что это идеальный образ действий, идеальный образ жизни. «Ах, порой в себе я чую Фердинандову натуру» — чую, потому что это во мне есть. Я, может быть, не хотел бы, но это есть во мне. Он блудный отпрыск ювелира. Он не хотел бы всю жизнь, как ювелир, сидеть на одном месте и полировать драгоценности. Он не хотел бы всю жизнь зависеть от этих драгоценностей и от денег. Он хотел бы быть странником, таким торговцем, странствующим купцом. Ну вот он чует в себе эту натуру. Почему ему, собственно, надо с этим бороться?

Не говоря уже о том, что этот маркитант демонстрирует порой и храбрость, и вообще есть что-то героическое в том, чтобы торговать рейнским, и туринским, и бургонским под пулями. Более того, само по себе это стихотворение — это еще и манифест неучастия. Ведь помните, как Самойлов говорил:

Мне выпало всё, и при этом я выпал,

Как пьяный из фуры в походе великом.

Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.

Добро на Руси ничего не имети.

Позиции Самойлова на протяжении всех 70-х и почти всех 80-х — это позиция неучастника. Он как-то разочаровался здесь в возможности что-либо делать и на что-либо влиять. Разочаровался раньше, чем большинство сверстников. Как все люди поколения ИФЛИ, поколения 40-х, он был умнее шестидесятников, он был старше шестидесятников. Никаких иллюзий он не питал, никаких надежд у него не было.

Судя по его дневниковым записям, он был человеком скорее имперского сознания, или, во всяком случае, мыслил Россию как империю. Ему нравилось принадлежать к этой империи, но он не хотел участвовать ни в каких ее делах. Вот это такая позиция неучастника: «Я сделал свой выбор — я выбрал залив».

Почему? Потому что власть недостойна этой миссии, этого предназначения. Она мельче. Она слишком кровожадна, как при Сталине, или слишком корыстна, как при Брежневе. Вообще ассоциироваться с этой властью нельзя — она вертикальна и поэтому вынужденно глупа. Она отсеивает умных. Это, безусловно, так — отрицательная селекция. А почему он не хотел быть в оппозиции, тоже понятно. Потому что оппозиция эта мельчает, потому что либеральную идею Самойлов вовсе не поддерживал — она казалась ему мелочной. Он настаивал на возможности для себя пушкинской позиции. Отсюда «Пестель, поэт и Анна»:

«Умен и ловок — видно, метит в Бруты.

Но времена для брутов слишком круты.

И не из брутов ли Наполеон?»

То есть желание быть Брутом для него вполне отвратительно, и главное, он не видит перспективы. Быть с властью нельзя, потому что «русское тиранство — дилетантство. Я бы учил тиранов ремеслу». Быть с оппозицией смешно, потому что это, как говорил Грибоедов, «триста прапорщиков хотят перевернуть государственный строй России». А позиция единственно всё время восклицать «Анна, боже мой!» — это тоже, в общем, для молодых.

А вот быть маркитантом, то есть как-то быть «при огромном свежем войске», но при этом не воевать — позиция вымечтанная, идеальная. Он ее хочет, он понимает, что для него ее нет. Но единственная позиция, которая была бы ему, может быть, психологически и исторически близка — это вот быть маркитантом при огромном свежем войске. Невоюющий солдат.

Хотя, конечно, это стихотворение имеет характер шуточный и отчасти такой абстрактно-утопический, потому что всё равно в случае войны приходится быть солдатом. Только солдатом, который не выбирает, кого ему защищать. И в этом есть своя трагедия, потому что иногда приходится отдавать жизнь за тех, кому ты внутренне совершенно не сострадаешь. Например, солдату наполеоновской армии, который не разделяет наполеоновских комплексов.

Вот эта мечта Самойлова о таком нейтралитете (действительно, «выбрал залив») — это мечта, конечно, неосуществимая. Потому что и живя у себя в Прибалтике, живя в своей Эстонии, будучи таким пярновским завсегдатаем («в граде Пернове»), он не мог выпасть из этого контекста. И кстати говоря, каждый приезд в Москву был для него довольно-таки мучителен, потому что приходилось выступать, приходилось становиться объектом полемики, приходилось выслушивать негодования и восторги.

Большинство дневниковых записей Самойлова дышит переутомлением, усталостью от современников. А в стихах его в это время всё больше вот эта пресловутая пушкинская легкость. Это, конечно, немного раздражает, потому что «пушкинская легкость» — это звучит как-то уж очень, понимаете, банально, заштампованно. «Пушкинская тяжесть» была бы уместнее, потому что пушкинская мысль — глубокая, неоднозначная, амбивалентная, всегда так напряженно работающая — вот этого у Самойлова больше. Но вместе с тем такая, я бы сказал, фольклорная певучесть, легкость человека, который страшно устал таскать тяжести, который сбросил мешок, и какая-то безумная легкость уносит его в небеса. Вот это Самойлову было очень присуще.

Почему он не побоялся написать «Фердинанда»? Да потому, что он вообще в 70-е годы перестал бояться. Он, конечно, многое зашифровывал. Очень многое зашифровано и в «Струфиане», и в «Сне о Ганнибале», и в «Сухом пламени», и подавно в стихах об Иване Грозном, о Пугачеве. Вся его историческая поэзия носит следы очень глубокого шифра. Она эзотерична, и вряд ли она может быть прочитана сейчас.

Но действительно, в 70-е он раскрепостился. Отчасти потому, что он стал главным поэтому времени. Слуцкий в это время замолкает под действием болезни, и просто его трагический путь привел его к этому молчанию. Самойлов стал любимым поэтом интеллигенции именно потому, что он умудряется быть ни с кем. Он не почвенник и не либерал. Он не западник и не консерватор. Он вольный сын эфира, сочинитель сюжетных баллад. И баллад, кстати говоря, прелестных. Лучшее, что он тогда написал — это его «Сербские песни». Помните, там

Если в город Банья Лука

Ты заедешь как-нибудь,

Остановишься у бука

Сапоги переобуть,

Ты пройди тогда базаром,

Выпей доброго вина,

А потом в домишке старом

Мать увидишь у окна.

Ты скажи, что бабу-ведьму

Мне случилось полюбить.

Ты скажи, что баба-ведьма

Мать заставила забыть.

Мать уронит свой кувшин,

Мать уронит свой кувшин.

И промолвит: «Ах, мой сын!».

И промолвит: «Ах, мой сын!».

Потому что она всё поняла. Это такое почти лермонтовское по духу, но более легкое, более воздушное, более небесное стихотворение. Потому что Самойлов поздних лет — это уже действительно какие-то небесные краски. Он отказался от поисков смысла и пришел к поискам легкости, к поискам вот этого воздушного ангельского звука.

И именно поэтому стихотворение о маркитанте заставляет меня иной раз почти плакать. Я не скажу, что я жалею этого Фердинанда:

На обломанной оглобле

Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую.

Снег валит в пустую фуру.

Но я чувствую в этом, понимаете, какой-то ангельский смех. Легкий ангельский смех над всеми человеческими представлениями о правде и неправде, о счастье и несчастье. Какая-то запредельная легкость человека, который всё потерял. Человека, который нигде и ни с кем. Ведь он не о выгоде мечтает — он мечтает, наоборот, всё потерять и почувствовать волшебную легкость.

Вот «вьюга пляшет круговую, снег валит в пустую фуру» — это, наверное, и есть то состояние, к которому надо не скажу стремиться, но переживая которое, надо ему радоваться. Состояние такой высшей, небесной, ангельской свободы, которого так много у позднего Давида Самойлова, и который, пожалуй, один может этому научить.

И неслучайно, когда я спрашивал Петра Горелика, однокашника, одноклассника Слуцкого, кто ему ближе — Слуцкий или Самойлов, он сказал: «Сейчас, конечно, Давид. И как поэт, мне кажется, он больше». Хотя мне Слуцкий всегда казался безоговорочным гением.