Прежде чем что-то говорить и читать, я бы остановился на одной важной его особенности. Самойлов – неосуществившийся прозаик. Он всегда об этом сожалел горько. Он задумывал большой роман о судьбе своего поколения. Видимо, он почувствовал, что этот роман ему просто никто не даст написать. А может быть, проблема была в том, что он сам осознавал всю нехватку метафизической высоты для написания такого романа. Но это проскочило, проскользнуло в стихах.

Душа поэзии Самойлова, конечно, эпическая. Он эпический поэт, балладник, сюжетник, и его поэмы «Струфиан» и «Снегопад» дали русской прозе совершенно новую интонацию. А «Цыгановы» – это тоже эскиз к большому роману о народной судьбе.

Самойлов прекрасно чувствовал эту народную душу – прежде всего то, как надо писать после «Теркина». Давайте вспомним «Ивана и холопа» – сравнительно раннее стихотворение, 1947 год:

Ходит Иван по ночному покою,

Бороду гладит узкой рукою.

То ль ему совесть спать не дает,

То ль его черная дума томит.

Слышно – в посаде кочет поет,

Ветер, как в бубен, в стекла гремит.

Дерзкие очи в Ивана вперя,

Ванька-холоп глядит на царя.(то, что они оба Иваны – это еще и привет бабелевскому рассказу “Иваны”).

– Помни, холоп непокорный и вор,

Что с государем ведешь разговор!

Думаешь, сладко ходить мне в царях,

Если повсюду враги да беда:

Турок и швед сторожат на морях,

С суши – ногаи, да лях, да орда.

Мыслят сгубить православных христьян,

Русскую землю загнали бы в гроб!

Сладко ли мне? – вопрошает Иван.

– Горько тебе, – отвечает холоп.

– А опереться могу на кого?

Лисы – бояре, да волки – князья.

С младости друга имел одного.

Где он, тот друг, и иные друзья? (это абсолютно точное указание на Курбского, который для поэтов этой поры был ключевым образом, и потом, у Чухонцева, в «Повествовании о Курбском, вышел на поверхность)

Сын был наследник мне Господом дан.

Ведаешь, раб, отчего он усоп?

Весело мне? – вопрошает Иван.

– Тяжко тебе, – отвечает холоп.

Кстати говоря, вся риторика Ивана в этом стихотворении, в этой балладе – это отсылка к переписке с Курбским. Потому что если у Курбского это письмо в жанре проповоди, то у Ивана письмо в жанре исповеди. Он все рассказывает бывшему другу о том, как он страдает. Конечно, это исповедь фальшивая и много там риторических ходов, но он все время говорит, как ему трудно. «Да, я все время убиваю, а мне что, сладко, что ли? Да мне надо! А ты, если ты виноват, мог бы и пострадать. Был бы теперь в раю». Как видим, риторика «мы будем в раю» неизменна.

– Думаешь, царь-де наш гневен и слеп,

Он-де не ведает нашей нужды.

Знаю, что потом посолен твой хлеб,

Знаю, что терпишь от зла и вражды.

Пытан в застенке, клещами ты рван,

Царским клеймом опечатан твой лоб.

Худо тебе? – вопрошает Иван.

– Худо, – ему отвечает холоп.

– Ты ли меня не ругал, не честил,

Врал за вином про лихие дела!

Я бы тебя, неразумный, простил,

Если б повадка другим не была!

Косточки хрустнут на дыбе, смутьян!

Криком Малюту не вгонишь в озноб!

Страшно тебе? – вопрошает Иван.

– Страшно! – ему отвечает холоп.

– Ты милосердья, холоп, не проси.

Нет милосердных царей на Руси.

Русь – что корабль. Перед ней – океан.

Кормчий – гляди, чтоб корабль не потоп!..

Правду ль реку? – вопрошает Иван.

– Бог разберет, – отвечает холоп.

И надо сказать, что бог-то разобрал.

«Ах, нельзя убивать маленьких, убивать нельзя!» – это следующее стихотворение в цикле, написанное, правда, 10 лет спустя. Я не буду вдаваться в анализ историософии Самойловым, хотя в этой историософии было и презрение к реформаторам, выведенное в «Струфиане», потому что эти реформы всегда выдержаны половинчатыми. Я не буду вдаваться в его отношение к Солженицыну и диссидентам. Ни те, ни другие ему не нравились. Наверное, ему можно предъявить упрек в имперскости, который ничего не значит. И здесь, конечно, дело не только в стихотворении «Я вел расстреливать бандитку» – стихотворения апологетического, на самом деле. Это соответствовало империи по масштабу. Самойлов выбрал для себя вариант существования на окраине. «Я сделал свой выбор, я выбрал залив, я сделал свой выбор и вызов».

Но никаких иллюзий насчет этой империи у Самойлова не было. «Добро на Руси ничего не имети». Скорее, он эту империю рассматривал как оптимальную среду для поэзии. И его выбор заключается в том, чтобы найти себе в этой империи точку неуязвимости и использовать ее для своих стихов, для испытывания сложных эмоций, которые она дает. Вероятно, это выбор верный. При том, что вместе с империей Самойлов и умер.

Стихи, которые люблю больше всего. «Прощание юнака» – я думаю, что это стихотворение сопоставимо с пушкинской «Похоронной песней Иакинфа Маглановича». Во всяком случае, оно не слабее.

Ты скажи, в стране какой,

в дальнем городе каком

мне куют за упокой

сталь-винтовку со штыком?

Грянет выстрел. Упаду,

пулей быстрою убит.

Каркнет ворон на дубу

и в глаза мне поглядит.

В этот час у нас в дому

мать уронит свой кувшин

и промолвит: – Ах, мой сын! –

И промолвит: – Ах, мой сын!..

Если в город Банья Лука

ты приедешь как-нибудь,

остановишься у бука

сапоги переобуть,

ты пройди сперва базаром,

выпей доброго вина,

а потом в домишке старом

мать увидишь у окна.

Ты взгляни ей в очи прямо,

так, как ворон мне глядит.

Пусть не знает моя мама,

что я пулею убит.

Ты скажи, что бабу-ведьму

мне случилось полюбить.

Ты скажи, что баба-ведьма

мать заставила забыть.

Мать уронит свой кувшин,

мать уронит свой кувшин.

И промолвит: – Ах, мой сын! –

И промолвит: – Ах, мой сын!..

Здесь виден, конечно, лермонтовский образец. Это стихотворение 1943 года, которое он завершил 30 лет спустя. Там понятно, что он имеет в виду «пускай она поплачет… ей ничего не значит!» Но здесь мать догадалась, потому что мать не обманешь. Вот эту мысль он проводит.

Наверное, ужасно нравится мне вот это… Я думаю, что сейчас Самойлов там и пребывает:

Как в поход собирался Вук,

говорил ему старый друг,

старый друг воевода Милош:

— Чем могу помочь тебе, Вук,

если руки не держат лук

и копье мое преломилось?

Я гляжу как сквозь тусклый лед

и не бью уже птицу влет,

не валю на скаку зверя.

Зажирел мой конь от овса.

И ни в сына, и ни в отца,

и ни в чох, ни в сон я не верю.

И ответствовал Вук: — Ну что ж!

Если ты для битвы негож

и не веришь в святого духа, я и сам воевать могу.

— Чем же я тебе помогу? —

Снова Милош спросил у Вука.

— А помочь мне? Можешь помочь.

У меня остается дочь

и младенец о третьем годе.

Если долго я не приду,

посылай моим чадам еду, —

отвечает Вук воеводе.

— Да и матушку не забудь.

Навести ее как-нибудь,

соболезнуй ее заботе.

А когда истекут ее дни,

по обряду похорони. —

отвечает Вук воеводе.

— И еще мне в чем помоги:

если злую молву враги

обо мне распустят в народе,

ты не верь той молве ни в чем,

как не веришь ни в чох, ни в сон, —

отвечает Вук воеводе.

И садится Вук на коня

и в поход отъезжает шагом.

Это гениальный открытый финал. Я думаю, что ничего лучшего, ничего более глубокого не написано о старости и о дружбе. Но здесь есть, мне кажется, и более важная мысль: не надо опровергать клевету, если она будет. Главное – самому в нее не верить.

Я напоминаю, что у Окуджавы был любимый тост: «Давайте выпьем за то, чтобы каждый из нас, услышав друг о друге самое худшее, не поверил хотя бы в первые три минуты». Потом, понимаете, у Самойлова есть какая-то веселая, очень русская легкость отношения к жизни и смерти, которую ни с чем не сравнить. И вот эту простоту я люблю:

Полночь под Иван-Купала.

Фронта дальние костры.

Очень рано рассветало.

В хате жили две сестры.

Младшая была красотка,

С ней бы было веселей,

Старшая глядела кротко,

Оттого была милей.

Диким клевером и мятой

Пахнул сонный сеновал.

На траве, еще не мятой,

Я ее поцеловал.

И потом глядел счастливый,

Как светлели небеса,

Рядом с этой, некрасивой, —

Только губы и глаза.

Только слово: «До свиданья!» —

С легкой грустью произнес.

И короткое рыданье

С легкой грустью перенес.

И пошел, куда не зная,

С автоматом у плеча,

«Белоруссия родная…»

Громким голосом крича.

Или это, мы еще успеваем прочесть:

Жаль мне тех, кто умирает дома,

Счастье тем, кто умирает в поле,

Припадая к ветру молодому

Головой, закинутой от боли.

Подойдет на стон к нему сестрица,

Поднесет родимому напиться.

Даст водицы, а ему не пьется,

А вода из фляжки мимо льется.

Он глядит, не говорит ни слова,

В рот ему весенний лезет стебель,

А вокруг него ни стен, ни крова,

Только облака гуляют в небе.

И родные про него не знают,

Что он в чистом поле умирает,

Что смертельна рана пулевая.

…Долго ходит почта полевая.

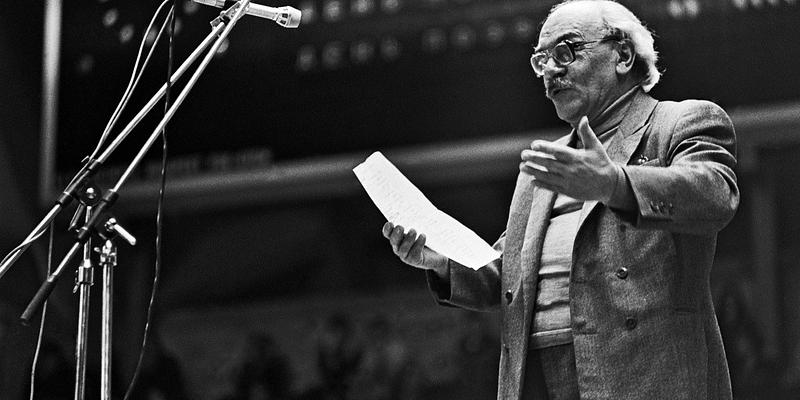

Вот я думаю, что Самойлов, который в некотором роде умер в поле, умер сразу после выступления на вечере Пастернака, – Самойлову сейчас хорошо. Он один из тех русских поэтов, которые это заслужили