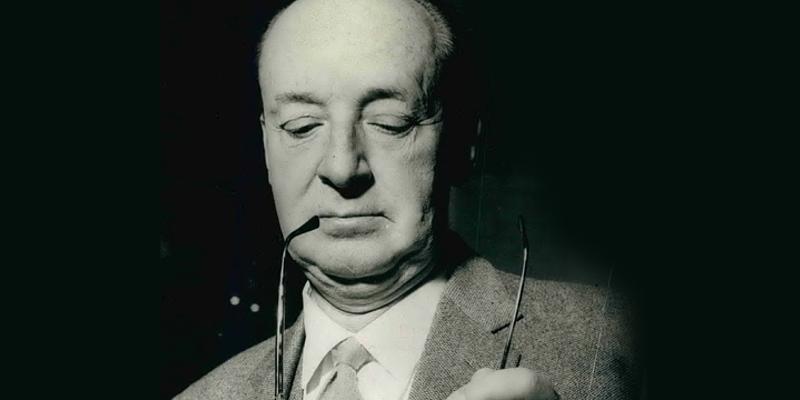

Для меня, например, Набоков всё-таки одна из ключевых фигур XX века по двум причинам. Во-первых, ХХ век (еще до этого XIX на примере Герцена, но массовым это явление стало именно в XX веке) породил фигуру русского эмигранта.

Я много раз об этом говорил: есть такие устойчивые штампы, как британский полковник, французский любовник, немецкий философ — и русский эмигрант. Он действительно считает туземцев глупее себя. Он вечно ностальгирует, но в ужасе от мысли о возвращении. Он легко срывается в истерику и переживает травму очень шумно, крикливо. Или кричит, что нет никакой травмы, что тоже есть форма ее проживания.

Набоков задал до некоторой степени идеальную матрицу русского эмигранта — принц в изгнании. Он никогда не жалуется, хотя жизнь его была страшной. Помните, он, когда потерял мать, не мог поехать на ее похороны в Чехию. А ведь мать он обожал, и связь между ними была крепкой. Он не мог ей даже показать Митю, потому что не на что было съездить в Прагу, где она жила на стипендию.

Он потерял большую часть родни — кузин, кузенов. И образ Миры Белочкиной в «Пнине» — это ведь тоже подлинность. Набоков писал двоюродной сестре, насколько я помню: «Как ни пытаешься спрятаться в свою башенку из слоновой кости, а всё равно не можешь не думать об убитых детках — таких же прекрасных, как наши детки».

И вместе с тем Набоков никогда не позволяет себе роптать. То есть роптать он может как угодно, говоря о своей ненависти, но мы не услышим от него ни слова жалобы. Потому что достоинство. Потому что это Боткин, вообразивший себя Кинботом — принц в изгнании, которому не положено страдать.

И поэтому на вопрос «Согласны ли вы с мнением Толстого, что жизнь — это тартинка с дерьмом?» он отвечает: «Ну вообще-то я такого высказывания у Толстого не помню, но, в принципе, старик умел сильно выразиться. Нет, моя жизнь — это кусок свежайшего хлеба с альпийским маслом и медом». Вот такое сказать о своей жизни — это форма благодарности и вместе с тем форма достоинства.

Да, может быть, снобизма. Но в Набокове снобизм всегда был чисто защитной реакцией. А в принципе-то, он человек поразительной нежности, таланта и гордости. Вот это, по нему, три главные добродетели — нежность, талант и гордость.

Вот это первая тема, за которую, на мой взгляд, Набоков заслуживает обожания, преклонения, хотя он терпеть не мог любого преклонения. Это идеальное поведение эмигранта в аду, который никогда, ни единым словом не выдает всей степени своей фрустрации, всей степени своей тоски по родине, и не унижается до просьбы о возвращении. «Еще не сыт разлукой — увольте, я еще поэт».

Отношение к советской России у него было подлинно бескомпромиссным. Я считаю, что его статья «Юбилей» 1927 года, где он говорит о «десятилетии презрения» — она в некотором смысле образцовая. Конечно, «ненавижу россиянина-зубра, который скучает по имениям». Он скучает по поэтической прелести и сложности России, ее огромности, но абсолютно не приемлет ни малейших попыток примирения с такой Россией. «Она родина, поэтому ей простительно всё» — этой позиции у Набокова нет.

Наверное, во время войны он мог занять всё-таки позицию более определенную, а не уравнивать между собой борющиеся силы, что он делал неоднократно. Но в любом случае, он, мне кажется, с исключительным достоинством отказывался от любых компромиссов относительно советской России. Любой ценой родина, какая бы она ни была — вот эта сменоверховская, алексейтолстовская позиция была ему глубочайшим образом отвратительна.

И второе. Набоков сделал то метафизическое усилие, которого не сумел сделать Толстой, описывая «арзамасский ужас». Конечно, «Ultima Thule» — до некоторой степени попытка переписать толстовскую повесть «Записки сумасшедшего». И конечно, то откровение, которое испытал Фальтер — это откровение о бессмертии души. Не зря ему удается получить от жены Синеусова вот эту фразу про полевые цветы и иностранные деньги — тот кончик истины, краешек истины, который показался в разговоре. Это из контекста рассказа понятно, когда начинаешь лихорадочно отлистывать назад, ища этот краешек истины.

Но прелесть «Ultima Thule» не только в этом, а в догадке Набокова о том, что жизнь развивается в двух планах. И королева Белинда там — это жена Синеусова здесь. Другое дело, что эти две реальности между собой корреспондируют, они связаны. И смерть жены Синеусова вызвана гибелью в том мире королевы Белинды.

Вы можете мне сказать, что это не более чем эксплуатация идеи из «Творимой легенды». Но я не сомневаюсь, что Набоков подростком читал «Творимую легенду». И хотя он никогда бы в этом не признался, но идея Триродова, который одновременно и принц в магической стране, и соседский помещик вот здесь, в Навьих Чарах, отражена и в «Бледном огне».

«Pale Fire» — это вообще, мне кажется, вариация на тему «Творимой легенды». Но просто по мысли Набокова мало того, что платоновская идеальная реальность бледно копируется на земле точно так же, как бледным огнем светит Луна. И земная реальность не более, чем бледный отсвет, pale fire, высшей реальности. Потому что жалкий параноик Боткин с его запахом изо рта, навязчивостью, одиночеством — это прекрасный принц в изгнании Кинбот, который там, на Зембле, существует в своем идеальном варианте.

Какая реальность достовернее, какая логичнее, а главное, какая эстетически прекраснее? Этот же вопрос поставлен у Чарльза Маклина в «Страже» (не путать с Алистером». В «Страже» тоже версия сумасшедшего логичнее, убедительнее, красивее, чем версия доктора. По Набокову, надо выбрать, в какой реальности жить, и эту реальность творить всеми силами.

Да, он был последовательным неоплатоником. И я полагаю, он действительно сумел сделать то метафизическое усилие, от которого Толстой, в силу своей бытовой укорененности, отвернулся. Когда испытываешь экзистенциальный ужас бытия, пограничную ситуацию, вот этот «арзамасский ужас», чувство, что ты не можешь умереть и, тем не менее, умрешь, что твое сознание бессмертно и со смертью несовместимо, остается 1 миллиметр, воробьиный шаг до веры. То есть достаточно сказать: то, что не может умереть, то и не умрет.

То есть тело смертно, а мысль бессмертна и душа бессмертна. Это абсолютно очевидный шаг, который делается и в набоковском рассказе «Ужас», и в набоковском рассказе «Ultima Thule». А вот для Толстого в Арзамасе, в «Записках сумасшедшего», лучшем его тексте, этот шаг оказался невозможен.

Набоковская религиозность неочевидна. Она, в общем, невызывающая и неафишируемая, она часто мимикрирует под гностицизм. Но на самом деле именно он, именно в силу самой глубокой рефлексии, в условиях абсолютного идеального одиночества и некоторой фрустрации, свойственной эмигранту, в искусственно ограниченном замкнутом мире нашел в себе источник неисчерпаемой глубины.

И конечно, еще одна великая набоковская тема. Если мы проследим, начиная со стихотворения «Лилит», тему соблазна — Эммочку в «Приглашении на казнь», Мариэтту в «Круге», или Лолиту, или «Происхождение Лауры» («The Original of Laura»), мы везде увидим, что сдаться соблазну, сдаться на милость демону — значит значительно ухудшить собственное положение.

Потому что он не зря говорил (конечно, мистифицируя читателя), что первым рисунком, нарисованным обезьяной, были прутья ее клетки. Тема порока и соблазна у Набокова всегда маркирована темой тюрьмы. Выводя Цинцинната из камеры, как ему кажется, Эммочка ведет его глубже, в самое сердце тюрьмы — в дом директора тюрьмы Родрига Ивановича. Мариэтта, соблазняя Круга, сдает его ГБ — гимназическим бригадам. В «Лилит», думая с помощью соблазна попасть в рай, он попадает в ад.

И в «Лолите», думая избавиться от зависимости, думая, что он вышибет воспоминания об Анабелле, как клин клином, романом с Лолитой, он попадает в конце концов в тюрьму. Хотя Долинин доказывает, что эта тюрьма — его «я», что она воображаемая, и что никакого Куилти он не убивал. Но мы в любом случае понимаем, что Гумберт не избавился от зависимости. Что он сделал себе хуже.

Поэтому старая идея Уайльда «есть только один способ победить соблазн — поддаться ему» Набоковым дезавуирована. И может быть, именно поэтому русская революция, трактуемая как освобождение, ему представлялась с самого начала как закрепощение. Роковой соблазн свободы много ухудшил ее положение. Вот почему я думаю, что «Лолита» — в пределе это роман о русской революции. Именно поэтому там возникает тема мертвого ребенка, Фауста, гомункулуса.

В принципе же, Набоков дал нам всем гениальный образец поведения. Я думаю, что он идеальный русский характер — свободный, многосторонний, насмешливый, удивительно постоянный в привязанностях, удивительно рыцарственный, сильный, гордый, красивый. Вот таким хотел бы я видеть соотечественника. И уже за это одно образцовое поведение мы вечно должны быть ему благодарны.