Если кто и предрекал литературу французской революции, то, наверное, с наибольшей степенью достоверности Вольтер. Думаю, что в огромной степени Руссо, потому что… Ну, они делали разные вещи. Понимаете, вот Вольтер расширял, конечно, тематические и интонационные границы литературы, позволяя себе вслух говорить то, что было не принято, то, что вызывало, конечно, естественные вполне обвинения в кощунстве. Между прочим, я думаю, что вся традиция французской сатиры, вызывающе неполиткорректной и кощунственной, все традиции Charlie Hebdo были, я думаю, заложены «Орлеанской девственницей», о которой даже Пушкин, при всей любви к этому тексту, отзывался довольно иронически, говоря: «Что же делает Вольтер? Он подгребает угли к костру Жанны д'Арк». Это, в общем, довольно поздняя зрелая оценка, и вполне объективная.

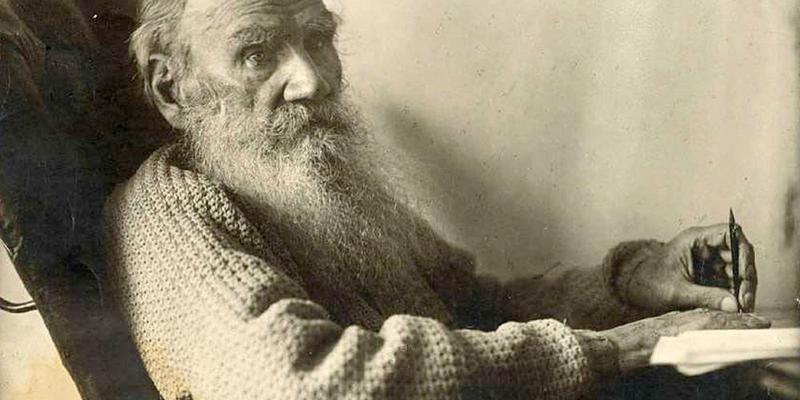

Что делал Руссо? Вот то, что делал Руссо — это более интересно. Понимаете, конечно, не Лев Толстой был зеркалом Русской революции, а Русская революция была зеркалом Льва Толстого, потому что Лев Толстой поднес к лицу России зеркало с такой высокой разрешающей способностью, что, увидев себя в нем, она отшатнулась и не смогла жить по-прежнему. Лев Толстой своими приемами, своим отказом от любых условностей разрушил условности и конвенции обычной жизни, поэтому он расшатал русское сознание больше, чем Гоголь, которого обвинял в этом Розанов, больше, чем все мастера социального реализма в диапазоне от Помяловского до Решетникова, до Слепцова. Он сказал больше, потому что он сказал точнее. Он отменил очень многие существовавшие договоры.

Так вот, для Русской революции это сделал Толстой, а для Французской — Руссо. Почему? Ну конечно, не благодаря «Новой Элоизе», которая милая такая психологическая вещь, но далеко не того масштаба, а благодаря «Исповеди», главным образом. Потому что «Исповедь» Руссо — это рассказать о себе все, рассказать о себе такое, что даже думать стыдно. И вот эта новая степень открытости и новый градус изобразительной яркости — это сделало для революции, мне кажется, больше, чем все остальные.

Хотя Руссо — фигура для французской литературы в общем периферийная. Швейцарские его странствия, его совершенное неумение вести себя в свете, его дикая неконтактность, отсутствие у него прочных уважительных отношений с мэтрами — мне кажется, все это сделало его маргиналом. Но этот маргинал был все-таки, что хотите, центральной фигурой французской литературы.

Вообще говоря, роман современный европейский создан двумя «Исповедями» — «Исповедью» Блаженного Августина и «Исповедью» Руссо. Из этого вырос Пруст, из этого вырос европейский роман воспитания, флоберовское «L'Éducation sentimentale», из этого выросли все так или иначе значимые французские тексты Новой волны, потому что это повествование о том, о чем не говорят, ещё один новый поворот винта, ещё одна новая планка изобразительности. Поэтому Руссо, мне кажется, главный персонаж из предвестников Французской революции.