Самая популярная русская пьеса 1902 года, премьера которой прошла в декабре — это, конечно, «На дне». Пьеса пользовалась такой славой во всём мире, во всём мире больше даже, чем в России, потому что в России она была разрешена единственному театру — а именно, МХТ. Во всём мире её ставили так, что только на немецкие, скажем, постановки, РСДРП существовало с 1903 по 1905 годы, поэтому Горького в партии весьма ценили.

Пьеса первоначально называлась «На дне жизни», Леонид Андреев убрал лишнее из названия — и так стало, конечно, гораздо лучше. Пьесу Горький начал писать с 1901 года и первоначальный её замысел очень резко отличался от того, что получилось. Горький, надо сказать, вообще пьесы писать не очень умел, как это ни ужасно звучит.

Во-первых, все персонажи разговаривают его голосом, с его бесконечными тире. Ну, надо сказать, в его мемуарах так тоже разговаривают все, даже Толстой у него разговаривает по-горьковски. Во-вторых, драматургическое напряжение, сюжет ему даются трудно. Горький сам о себе неоднократно говорил, что он «скорее очеркист, чем писатель», настоящего лаконизма он добился только в рассказах 20-х годов, в основном пользуется собственными жизненными наблюдениями, а жизнь, как известно, не так богата сюжетами, как пахучими деталями, вот именно в строительстве фабулы драматической Горький не силён. Пожалуй, у него 2 по-настоящему сильных пьесы — именно как пьесы, это «Старик» и «Фальшивая монета», ну это там, где есть собственно фабула, они как раз самые малоизвестные. «На дне» — это в достаточной степени результат случайного развития, в двух словах расскажем, как это получилось.

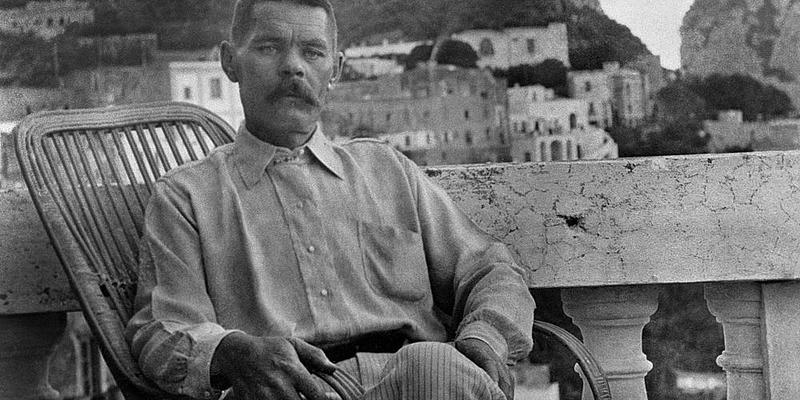

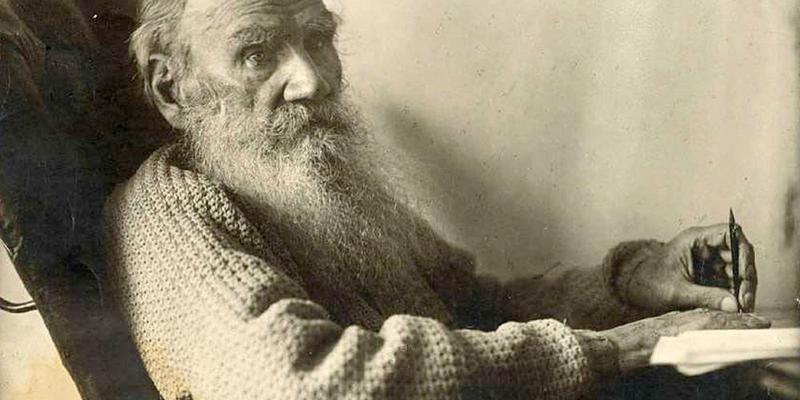

Он задумал написать пьесу с совершено святочным, идиллическим сюжетом. Есть ночлежка, в ней озлобленных друг на друга, как он называл их, «бывшие люди». Они ругаются, теснят друг друга, грубят, негодуют, но тут наступает весна… И они выходят из своей ночлежки, начинают благоустраивать как-то свой участок, и на фоне этой весенней идиллии начинают разговаривать друг с другом и даже любить друг друга, и в общем всё заканчивается, каким-то не скажу — катарсисом, но почти примирением. Первый акт этой пьесы он стал читать Толстому, Толстой относился к Горькому сложно. Поначалу, ему очень понравился молодой писатель, потом он начал относиться к нему всё более скептически, может быть, тут был какой-то элемент литературной ревности с его стороны, потому что слава Горького очень быстро затмила славу Толстого. Горький, это был такой своего рода Прилепин конца XIX столетия, и его считали таким проросшим из гущи жизни, и тоже слава его росла стремительно, и многие коллеги-профессионалы, надо сказать, к этой славе очень сильно ревновали. Не ревновал, пожалуй, один Чехов, который сам о себе был достаточно высокого мнения. Что касается Толстого, то Толстой был как раз в этом отношении очень ревнив и даже, может быть, немного тщеславен, что для гения обычно, может быть для гения — хорошо. И его Горький стал очень быстро раздражать. Не случайно он сказал о нём Сулержицкому удивительно точные слова: «Горький ходит, смотрит на людей, записывает, всё запоминает и докладывает какому-то своему невиданному страшному богу, а бог у него — урод». Довольно жёсткие слова, и в общем верные.

И вот, через некоторое время, когда уже в 1901 году уже знаменитый, прославленный Горький читает Толстому первые сцены из пьесы, это вызвало у Толстого ярость, раздражение, он говорит: «Зачем, зачем вы копаетесь в этой грязи? Кому нужен весь этот, так называемый, реализм? Зачем вы описываете уродство, нищету, болезнь, пьянство, ведь это какое-то наслаждение пороком, какое-то смакование его?» — и он даже не дослушал. И Горький обиделся. А как мы знаем, например, из истории пушкинского «Евгения Онегина», из истории того же Толстого — из обид, из личной мести очень часто получается высококлассная литература, ведь весь «Онегин» — это месть Раевскому, да и вообще светской молодёжи, которая над Пушкиным гадко издевалась. Вот Пушкин им отомстил раз и навсегда, всем этим пародиям на Наполеона, всем этим ничтожествам. Надо сказать, что и «На дне» — это тоже акт мести, только акт мести Толстому. Благодаря Толстому в пьесе появился Лука, единственное живое по-настоящему действующее лицо.

Что такое «На дне», ведь это довольно странная история, о чём пьеса? Действительно, следы первоначального замысла остались в первом акте: остался ужас жизни, осталось презрение, негодование, осталось очень горьковское ощущение, что эти отвергнутые обществом люди и есть на самом деле настоящие, новые люди, босячество, ну, вещь-то переломная. Надо сказать, что к этому моменту отношение Горького к босякам, по мере его подъёма по социальной лестнице, стало меняться: если в очерках «Бывшие люди» ему ещё казалось, что это зерно нового человека, сверхчеловека, ну такой Челкаш, да — отверг общество и стал суперменом, то к 1902 году Горький уже думает иначе — для него это именно ил, придонный слой, и он ничего хорошего в ночлежных людях уже не видит. Они мучают Анну, которая умирает, они издеваются над Бароном, издеваются над Настей — ничего святого, бывшие, действительно. Но Лука — это, пожалуй, персонаж посерьёзней.

И тут в пьесу входит главная, очень важная для Горького мысль: «Нужна ли человеку правда?» Потому что Лука — это утешитель, Лука — это такой в некотором смысле конечно «толстовец». Горький ведь уверен, что Толстой — это именно утешитель человечества: Толстой всё время цитирует Марка Аврелия, о том, что «человек свободен и даже в темнице он может чувствовать себя свободным». Толстой примиряет человека с его участью, он говорит, что настоящий переворот, настоящая перемена происходит внутри, а не в социальной реальности, это очень для Толстого важно. И как раз восприятие Толстого, как утешителя — оно для Горького чрезвычайно типично. Ну вот смотрите, казалось бы, мы привыкли из Ленина, из ленинской критики, что Толстой — это бесстрашный реалист. Действительно, он поднес к лицу России зеркало с очень высокой разрешающей способностью, это так; но он сам страшится собственного искусства. И Толстой придумывает для человека массу утешений: то, что действительно можно быть свободным внутри несвободы; то, что человеку много не надо. Помните знаменитый очерк «Много ли человеку земли нужно?», оказалось, что нужен-то ему всего один аршин — на гроб. Это, кстати говоря, Чехов против этого очень сильно негодовал: «Это мертвецу нужен один-два аршина, а живому нужен весь мир».

И, кстати говоря, из полемики с Толстым получилось лучшее произведение Чехова, на мой взгляд — получилась «Палата №6», где Рагин — как раз толстовец, пытающийся быть свободным в палате №6, где собраны все главные русские типы. «Вся Россия — палата №6»,— писал Ленин совершенно точно. Можно там быть свободным? Да никоим образом, тебя убьёт сторож Никита. Вот об этом-то, собственно говоря, и вопрос, и главная проблема горьковской пьесы — нужна ли человеку правда? Способен ли он выдержать правду? Или ему надо самоутешаться, примиряться? Или ему надо выдумать ту концепцию, которая позволяет с этим жить. Ну, как выдумывают её ночлежники: один мечтает подняться и начать опять работать, и вернуться в нормальную жизнь, другая выдумывает себе фантастические любовные приключения, третий всё время, как Актёр, мечтает, что он вылечится, поедет в лечебницу, есть такие лечебницы — его там вылечат. Эта такая пьеса об эскапизме на самом деле. А потом приходит реальность и бьет этих людей по голове — и Актёр вешается. И вывод Горького предельно прост — нет никакого бегства, нет никакого утешения, человеку нужна правда — и самая жестокая, и человеку нужно только одно — сознание своей гордости, достоинства, величия; человек ни с чем не должен примиряться, не должен примиряться со своей участью. Вот этот-то пафос речей Сатина всех больше всего и напугал.

Драматургическое мастерство здесь в том, что между Сатиным и Лукой происходит всего один незначительный диалог: два главных антагониста практически никак не сталкиваются — Сатин молча слушает Луку, Лука молча слушает Сатина. Но, говорит Сатин: «Старик подействовал на меня, как кислота на старую монету». И действительно — контакт с Лукой, встреча с ним, заставила Сатина многое понять о себе самом, заставила понять, на чём он держится. Тут для нас, кстати говоря, очень важно, что этот апологет правды: «Правда — бог свободного человека, ложь — религия рабов и хозяев! Правда — бог свободного человека!» Для нас очень важно, что этот человек — он шулер, карточный, этот апологет правды — жулик. Но это очень важная для Горького мысль, которую подчёркивает всё время, например, Ходасевич, когда о нём говорит, и Бунин — в воспоминаниях: Горький очень уважал воров, для него воровство, шулерство, жульничество было одной из форм искусства. Это, если угодно, тоже вариант творчества, и Сатин — то, что называется «свободный художник». Вообще-то он телеграфист, но он вступился за честь сестры, убил человека — случайно убил, не хотел убивать. И в результате, он после тюрьмы стал шулером — живёт в ночлежке. Он в принципе образованный человек, знает какие-то слова: «Сикамбр!» — произносит он. Вот эта одежда из былых слов для него, как воспоминания Барона о той одежде, которую он всю жизнь менял. Они все действительно всё отринули, голые люди на голой земле. Но вот что удивительно важно, что именно в уста жулика вложены слова: «Правда — бог свободного человека!»

Почему так? Потому что для Горького художник и есть прежде всего человек, это такое ницшеанское понимание свободы, ведь сверхчеловек — тоже прежде всего художник. Сатин — именно художник, и Горький ощущает себя в девятьсот втором году именно так — художник, говорящий человеку правду, художник, который пытается человек возвысить. Актёр всё время произносит надсоновские** слова: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Горький отрицает золотой сон, утешение — это не его правда. И вот смотрите, что интересно — в последнее время, в последние лет этак десять, самый популярный, наверное, персонаж в русской общественной жизни — это психолог — модно иметь своего психолога, читать психолога; самый популярный врач, ну, помимо диетологов, конечно — это доктор Курпатов. Это такой важный довольно принцип для современной русской культуры, потому что прав тот, кто умеет вас примирить с реальностью. Кто умеет вам внушить правильный модус поведения: «Не надо менять мир, надо изменить своё отношение к нему». Вот так и Лука собственно, Лука ведь как говорит: «Во что веришь — то и есть. Ни одна блоха не плоха — всё чёрненькие, все прыгают» — пафос примирения с реальностью.

Вот он Горькому особенно отвратителен, потому что для него это хуже самой отъявленной лжи: для него это мещанство, для него это, если угодно — предательство, потому что для Горького задача человека — это не примериваться к обстоятельствам, а бороться любой ценой. Бубнов же, в конце-концов, как единственный человек, который пытается что-то делать, Бубнов — он же тоже примеривается: пытается выбраться из этой ночлежки ради чего — просто ради другого рабства, ради работы за гроши, а вот Сатин — он бунтарь, он вообще отказывается от этой жизни, он не хочет жить по их законам, он лучше шулером будет, чем пойдёт работать. Помните, там замечательный монолог: «Сделайте для меня труд удовольствием и тогда я, может быть, буду работать». Ну и что это такое? Горький считал физический труд проклятием для человека и считал унижением. Зачем одно рабство, рабство ночлежное, менять на другое? Для него победитель, настоящий, тот, кто вообще отверг правила этого мира, кто не хочет ни в чём приспосабливаться к нему, а Лука — это именно гений приспособления.

Кстати говоря, речь Луки очень точно, точнее даже, чем горьковские мемуары, воспроизводит дробный старческий говорок Толстого, мы всё время узнаём его интонацию — интонацию довольно циничной шутки, и это очень точный портрет. И самое удивительное, что это портрет, в котором сочетается ненависть с огромной любовью: Горький любит Луку, Горький любуется Лукой, и что особенно важно, обратите внимание — Горький сделал Луку беглым каторжником, очень может быть, что убийцей. И как раз первым, первым после убийства Костылёва, первым исчезает Лука. Это дало повод некоторым толкователям пьесы говорить, что может и убил-то не Пепел, а он. Но, во всяком случае, Лука очень хитрый старик — он умеет всегда удрать первым. То, что Толстой у Горького сделан беглым каторжником — вот это высшая месть, конечно — он почуял в Толстом вот этот страшноватый писательский цинизм, который в нём был конечно, и очень не случайно, что в автокомментариях к пьесе, Горький пишет: «Такие утешители, как Лука, утешают только, чтобы от них отвязались, чтобы,— дословно — не тревожили покоя ко всему притерпевшейся холодной души». Это очень жестокие слова о Толстом, потому что «холодная душа».

Один мой студент когда-то здравую мысль высказал, он сказал: «А что же, Лука не верит в человека, это верно. Значит, и Толстой не верил в человека?» И вот здесь я глубоко задумался — ребята, а ведь не верил. На самом деле, по Толстому, человек состоит из похоти и тщеславия, и для того, чтобы существовать, ему нужны два костыля обязательно — либо вера, либо семья, а лучше бы вместе. И потому, кстати, когда Толстой узнавал, что у какого-то нового знакомого нет семьи, нет детей, он тут же к нему охладевал, вот это та причина, по которой он не взял к себе Вересаева домашним врачом — детей нет, «а почему»? Для него — или семья, или церковь, необязательно официальная церковь — внутренняя церковь, душевная, вера, Бог. Без этого человек конечно не существует, он разваливается; он превращается либо в гедониста, вроде Стивы, либо в телёнка, вроде Вронского, либо в злую машину, вроде Каренина. Человеку необходим этот внутренний стержень, эти подпорки, если их нет — то нет ничего. А в общем, Лука — это именно манифест неверия в человека.

Почему эта пьеса так прогремела? Потому что девятьсот второй год — это время довольно глубокой общественной депрессии, революция пятого года ещё впереди, будущее неясно, Россия зависла в безвременьи. Впереди и японская трагедия, впереди и трагедия четырнадцатого года, есть предощущение великих бед и разваливающихся опор, и вот в это время Сатин провозглашает именно вот эти слова: «Человек — это звучит гордо!»

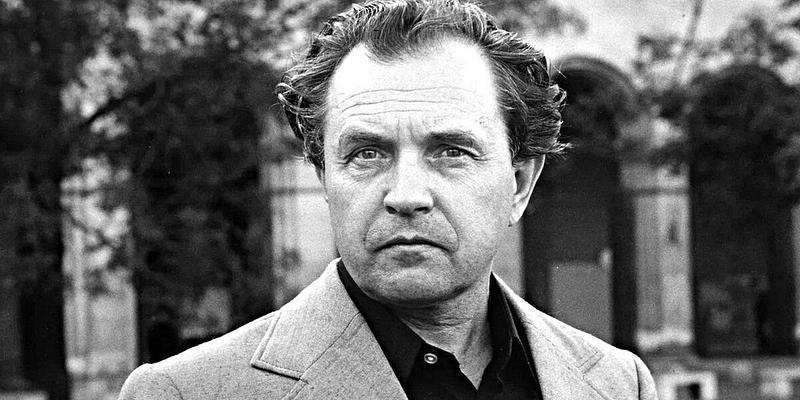

Есть знаменитая история о том, как Евстигнеев, играя Сатина… Была вообще большая смелость, чтобы взять на такую роль не авантажного Евстигнеева, ведь его в первой постановке играл красавец Алексеев-Станиславский, а здесь Евстигнеев — маленький, лысый, и вот когда он произносил этот знаменитый монолог, он иногда, случалось, вот эти слова: «Человек — это звучит гордо!» — вообще произносил как-то в проброс, как мычание, казалось, что он их забыл. «Человек… Это… Мм-м» — и вот Вайда, увидев эту постановку, сказал: «Вот это — самая точная трактовка», потому что правда, которую пытается выразить Сатин больше, чем сам Сатин, вот это очень важно. Сказать в девятьсот втором году обществу, которое недостойно этих слов, сказать: «Человек — это звучит гордо!», в этом есть величайший вымысел. Кто это говорит? Босяк в ночлежке, шулер, которого побили страшно — и он говорит: «Человек — это звучит гордо!».

Да, наверно в этом есть свой комизм, своё унижение, свой бред, но, при всём при этом, надо сказать, в этом есть величайший вызов — в том, что в ничтожестве человек это о себе понимает, в этом заключается, наверное, главное горьковское открытие, применительно ко второму году, вот почему эта пьеса заканчивалась такими демонстрациями. Нужно сказать ещё одну довольно занятную штуку: Ленин эту пьесу не любил. А он, там можно по-разному относиться к его социальным воззрениям, литературный критик он был неплохой, он был в общем человек, наделённый литературным вкусом и эмпатией, эмпатией литературной — он представлял себе о чём идёт речь. Он говорил: «Ночлежка у него какая-то уж слишком культурная». Это так, теоретические рассуждения в ночлежках — ну, это как-то, понимаете слишком. Интересно, что вся труппа МХАТа, МХТ тогда, для того, чтобы поближе ознакомиться с бытом ночлежки, пошла на Хитров рынок, повёл их туда Гиляровский, замечательный знаток этой среды. Там их чуть не побили, потому что кто-то из ночлежников показал им хранимый на груди рисунок, вырезанный из иллюстрированного журнала — «Возвращение блудного сына», где блудный сын возвращается, а отец тут же составляет на него завещание. Общий восторг, слёзы, и кто-то из художников МХТ рискнул усмехнуться при виде этого рисунка. Тут же все эти люди, как писал Гиляровский, «похожие на сосуды, наполненные мутным алкоголем», начали драться и тут уже кто-то замахнулся табуреткой. Гиляровский их остановил, сумев произнести оглушительным матом столь забористую фразу, что все остановились восхищённые. Действительно, Гиляй умел.

Так вот, в ночлежках разговаривали скорее так, а ночлежка Горького действительно очень похожа на Афинскую школу, где каждый развивает свою философию. Ленин был, наверное, прав отчасти, но всё-таки есть некая сценическая условность, сценическая реальность, поэтому публика верила в это. Я думаю, что актуальность этой пьесы для нас сегодня в том, что любые формы утешения и примирения уже нас пресытили, хватит терпеть, нужно сказать однажды себе: «Правда — это бог свободного человека!» Неважно, кто это говорит, пусть это говорит Сатин: лучше Сатин, который это говорит, чем Лука, который нас утешает — и в конечном итоге доводит нас до самоубийства.