Мне кажется, что legal thriller отступил перед триллерами другой породы. Объясню, почему. Legal thriller – «Мыс страха», например – удовольствие для тех времен, когда есть закон, есть способы обходить закон. И есть своеобразный вызов в том, чтобы наиболее изысканно или аморально (и при этом в рамках закона, как любит говорит один беззаконник-убийца) противнику что-то противопоставить, переиграть его.

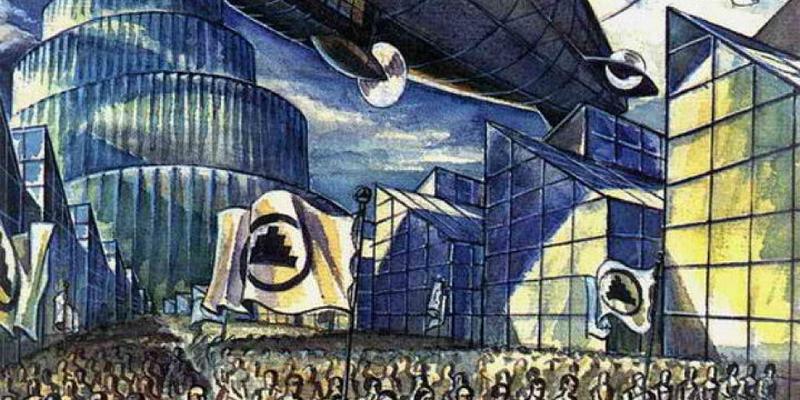

Но это имеет смысл именно там, где есть игра, понимаете? И пока она есть. Там, где есть правила; там, где есть большая шахматная доска. Обратите внимание: политический роман, конспирологический роман тоже ушел. Потому что была большая шахматная доска, по терминологии Бжезинского, была игра, были две сверхдержавы. Одна делала то, другая се, но они играли. Там были игроки, условно говоря, типа Киссинджера или Бжезинского. Это было приемлемо для сложных, переусложненных 70-х годов. Для общества, в котором соблюдались правила и выстраивались сложные комбинации. Но общество, которое существует сегодня, вышло за пределы конвенции.

Грех сказать, я первым об этом написал после фильма «Хрусталев, машину!». Это было именно разрушение конвенции, представления о том, что такое искусство. Но еще раньше об этом сказал Лев Аннинский: «Раньше была литература – домысел, вымысел, сгущение, типизация. Теперь поперла такая реальность, что в литературу не лезет». И появился Алесь Адамович с его сверхпрозой, с его документальным свидетельством. Потому что появились темы, к которым подходить с литературными приемами, литературными мерками – уже кощунство. Появились идеи, которые страшнее любого закона.

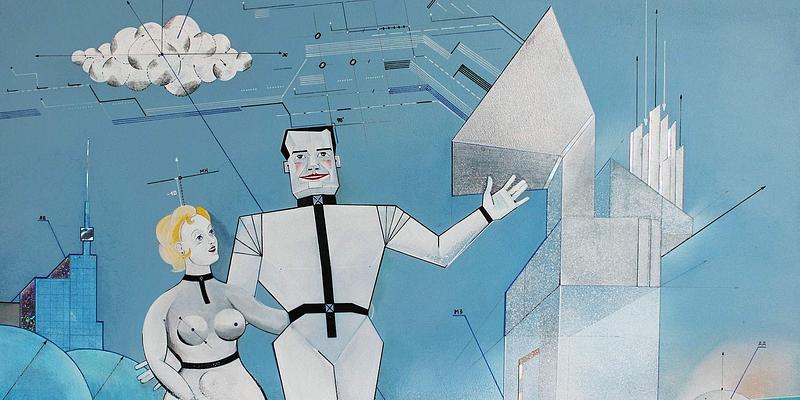

Условно говоря, в постутопическое пространство Замятина, в «Мы», в интеграл полезли люди из Леса. Оказалось, что «Мы» – не антиутопия, а самая что ни на есть утопия. Оказалось, что новосибирский академгородок как раз и был утопией интеграла. А туда пришли люди из леса, и все закончилось. Может быть, когда-нибудь я напишу роман о том, как в новосибирский академгородок с его интригами, с его фальшью и конформизмом, с его элементами антиутопии по Замятину входят люди из леса, которые вообще отменяют жизнь. Вот такой роман я бы, может, написал бы.

Могу сказать, почему. Понимаете, мысль Бродского о том, что трагедия – это не когда гибнет герой, а когда гибнет хор… Трагедия – когда люди из зала хлынули на сцену. Вот тогда. Потому что на сцене еще соблюдается какая-то видимость игры (актерской в том числе), соблюдается видимость конвенций: мы договорились, и в рамках драматического искусства что-то делаем. Может быть, я и начну роман со сцены в академгородке: приехал театр московский, привез спектакль такой политически сомнительный, все хлынули. И вдруг люди из зала пошли на сцену.