Был он мой товарищ по классу,

Бросил школу, шофером стал.

И однажды, вгоняя в краску,

Догнал меня самосвал.

Шел с мячом я, юный бездельник.

Белобрысый гудел, дуря.

Он сказал: «Пройдешь в академики —

Возьмешь меня в шофера».

И знакомого шрама гримаска

Подняла уголочек рта —

Так художник сдирает краску,

Где улыбка вышла не та.

И сверкнула как комментарий,

На здоровом зубе горя,

Посильней золотой медали,

Золотая фикса твоя.

Жизнь проносится — что итожить?

Отчитываться не привык.

Я тебе ничего не должен.

Что гудишь за мной, грузовик?

Я ли создал мир с нищетою

И отца расстрелял войной?

В этой жизни ты был теневою,

Я ж, на вид, иной стороной,

Васильковый укор подпаска,

Золотистая голова —

Как грузил ты, эпохи пасынок,

Горя полные кузова?

Пол-ломтем обдирного хлеба

Полукруглый встал ветровик.

На ступеньку ты ближе к небу

Был, чем я, вскочив в грузовик.

У меня свои самосвалы.

Крутизной дорога права.

Но опять за спиною встали

Неразгруженные кузова.

Мой товарищ поры начальной,

Кем ты стал? Почему позвал?

Почему мне снится ночами,

Что попал под твой самосвал?

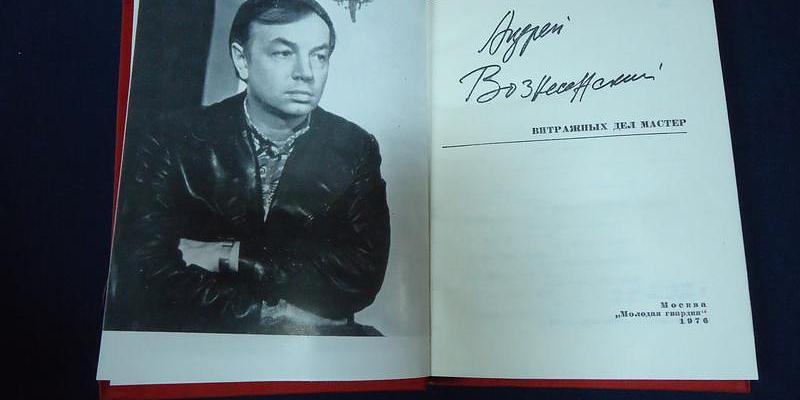

Это, конечно, шедевр. Удивительное стихотворение. Оно находится в русле размышлений тогдашней интеллигенции о народе? понятное дело. И главным образом в русле тех же размышлений, которые породили аксеновский «Остров Крым».

Ведь остров Крым — не геополитическое понятие в романе. «Остров Крым» — это история о том, как интеллигенция оказалась слишком близко к народу, и он ее поглотил. Комплексы Лучникова в романе — это именно комплексы интеллигенции, которая чувствует роковую историческую вину. Которая жаждет слиться с народом, не подозревая о том, что она тоже народ. И в результате происходит слияние и поглощение.

Комплекс вины Лучникова стоит жизни и Тане, и его отцу — всем. Он же говорит: «Я занят — хороню моих любимых». А почему он хоронит своих любимых? А потому, что он их всех подставил. И подставил остров. Остров, восторженно ликующий при этом слиянии в романе, на самом деле открывает себя. Это понятно. Слишком близко подойдешь — и сольешься. Ты утратишь самостоятельность.

Вот в русле этих же размышлений находится и стихотворение Вознесенского. Вознесенский здесь излагает абсолютно все народнические штампы. И первый из них, конечно — «У меня свои самосвалы». Дескать, и я работаю. Это повторяет известную мысль Давида Самойлова:

Ну а вы-то

Разве будете сыты

Хлебом да щами без моего звонкого жита?

То есть и я, поэт, тоже работаю, у меня своя уборочная, если угодно. Это очень наивно. Все эти догадки, попытки выдать свой труд за такой же тошный и регулярный труд, как любой физический. Это, конечно, совсем другое дело. Здесь же и страшный комплекс вины интеллигенции перед народом. Знаете, отголоски тех споров, давно уже неактуальные, до сих пор проникают в сетевые дискуссии: «А кто вас кормит? А этот хлеб, который жрете вы — ведь мы его того, с навозом».

Понимаете, апология грубого физического труда и примитивной черновой работы, очень характерная для советской власти с ее культом большинства — эта апология давно утратила актуальность. Потому что кормят давно уже те, кто придумывает новые способы добычи этого хлеба. Давно уже центр тяжести любой работы переместился именно на ее интеллектуальную составляющую.

Ворочать мешки — это сейчас чаще всего удел людей, которые просто не хотят делать ничего другого или не умеют делать нечего другого. Ворочать мешки — это скорее работа ради работы, ради грубого физического труда. Уже есть масса приспособлений для того, чтобы любой труд как-то облегчить и сделать его, по крайней мере, более комфортным.

А вот «нет, ты ножками походи, нет, ты ручками помахай» — вот эти все уменьшительно-ласкательные мерзости, которые исходят от апологетов так называемого «большинства» — это очень грубый и давно уже фальшивый демагогический прием. И Вознесенскому постоянно приходится доказывать в этом стихотворении, что он не виноват, что у него своя крутая дорога.

И я думаю, кстати, что по интенсивности своей работа Вознесенского была не меньше, чем у этого водителя. Мне кажется, что эти вечные попытки интеллигенции доказывать свое право на существование, свой raison d`etre — это всё-таки капитуляция. Еще Шаламов сказал, что ничего более пошлого и более глупого, чем идея о вине интеллигенции перед народом, сама эта интеллигенция не порождала. Ну знаете, цитируя ту же Слепакову:

Тем, кто нелицеприятьем

Пуще Бога был томим.

Тот, по крайности, распятьем

Не командовал своим.

Вот этот вечный комплекс вины — это всё взрывается в финале стихотворения абсолютно точными словами: «Почему мне ночами снится, что попал под твой самосвал?»

Потому, что исторически вышло так, что победили самосвалы. Те tracks, о которых Стивен Кинг написал свой пророческий рассказ.

И кстати, именно тот самосвал его и сбил. Он мне когда-то ответил в интервью. Я спросил: «До какого момента ваши мрачные предчувствия отводят от вас бедствия?»

Он сказал: «До какого-то момента отводят, а с какого-то момента начинают притягивать». Надо почувствовать момент, когда это прекратится, и когда начнется притяжение. В 1994 году, когда вышла «Insomnia», он действительно пропустил момент, с которого это перестало его защищать и начала притягивать.

Мне кажется, что у Вознесенского примерно та же ситуация. Его сбил грузовик, вину перед которым он чувствовал. Помните, как Пастернак говорил Берестову: «Берестов, у меня сейчас роман с танком. Он на меня едет, а я ему улыбаюсь, пячусь, развожу руками». Вот это роман с танком. Это был такой роман с грузовиками. Интеллигенция так долго каялась перед народом, что с ней случился аксеновский «Остров Крым». Метрополия победила. Она всосала в себя и с хрустом переварила эту интеллигенцию.

Ведь главная трагедия 90-х годов — это даже не криминальная революция. Это страшный кризис, если не истребление советской интеллигенции. Той лучшей части народа — безусловно, части народа, не имевшей никаких материальных преимуществ. Той части народа, которую этот народ породил, которая вечно перед ним оправдывалась и виноватилась, и которую в результате эта эпоха, конечно, сожрала. Потому что эта великолепная генерация, последняя генерация советской интеллигенции — и тонкая, и умная, и талантливая — она, конечно, ощутила полная невостребованность. Сложная система распалась — отвратительная, но сложная — породив бесконечно простую, как само выживание.

Конечно, в 1980 Вознесенский это гениально угадал: все они попали под этот самосвал. Под самосвал Глебов Капустиных, которые называли себя «рабочий косточкой», подлинным народом. Хотя подлинным народом-то как раз и был Вознесенский. Ведь между прочим, представителем этого народа он себя и ощущал. «Я для народа домашнего был тайным громоотводом». И он же о себе сказал: «Жизнь моя в итоге не сложилась — у народа не сложилась жизнь».

Я думаю, трудно найти человека, который имел бы большее право говорить о себе, что он принадлежит к народу. И неважно, что он дружил с Жаклин Кеннеди, ездил за границу, работал у Раушенберга в его типографии и в его мастерской.

Он был представителем этого народа еще и потому, что он колоссально много работал и колоссально много знал о жизни этих людей. У него же масса таких потрясающих портретов людей из народа. Не только как этот водитель самосвала, но и

Тетку в шубке знал весь городок.

Она в детстве нас пугала ссыльными.

Тетя крест носила и свисток,

Чтобы вдруг ее не изнасиловали.

Жизнь прошла. Ее не изнасиловали.

Не узнала, как свистит свисток.

Продали каракуль черносливный,

Где, как костью, продран локоток.

Тетку в шубке знал весь городок.

Она с детства нас пугала ссыльными.

Тетя крест носила и свисток,

чтобы вдруг ее не изнасиловали.

Годы шли. Ее не изнасиловали.

Не узнала, как свистит свисток!

И ее и шубы срок истек.

Продали каракуль черносливный,

где, как костка, продран локоток.

Это довольно жуткие портреты. И таких героев у него много, понимаете. Как и у Чухонцева. Как и у всех наблюдателей русской провинции. И у Самойлова, кстати. Поэтому попадание под самосвал — это следствие извращенного больного чувства вины, которое унижает эту интеллигенцию и которое в конечном итоге ее погубило. Я надеюсь, что у интеллектуалов, которые придут на смену интеллигентам, уже не будет этого больного комплекса.