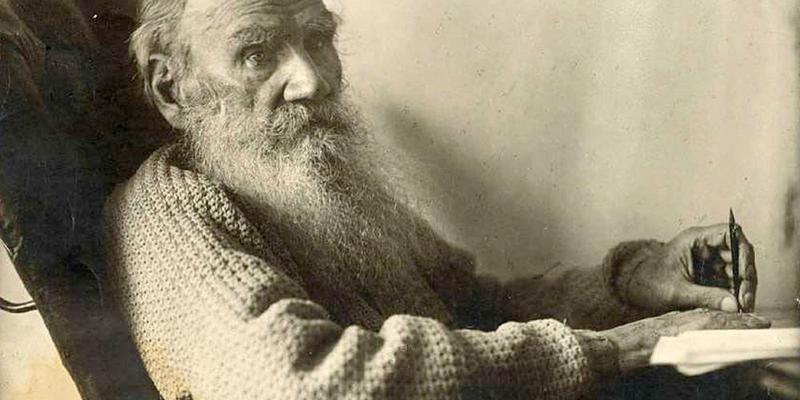

На самом деле диагноз Толстому, что Толстой по природе своей более ветхозаветен, чем новозаветен, он от многих исходил. Он исходил от Шестова, от его книги «О добре в мировоззрении Толстого и Ницше» (и Достоевского, уж за компанию). Он вообще, так сказать… Ну, то, что якобы Толстой не чувствовал благодати, не чувствовал христианства, не чувствовал духа причастия — это очень многие выводят, понимаете, из некоторых сцен «Воскресения», не без основания.

Мне это кажется неубедительным. Мне кажется, Толстой как раз из тех русских литераторов, который Бога видел, чувствовал, пребывал в диалоге. Для него диалог с отцом — нормальное состояние в дневниках. Наверное, потому, что сам был немного богом. Другое дело, что в своих книгах он бог ветхозаветный, потому что он не снисходит до объяснения причин. Вот Соня ему не нравится, поэтому Соня — пустоцвет. А Наташа нравится, хотя Наташа совершенно аморальное существо, но Наташа нравится, он её любит. И вообще это происходит, как в классическом анекдоте: «Господи, за что?» — «Не нравишься ты мне!» Понимаете, вот такой принцип у Толстого. Он действительно немного ветхозаветен в этом отношении.

Но в плане благодати, в плане чуда — он чувствует чудо очень остро, и поэтому у Толстого есть эпизоды, до которых никто не поднимался: ни Чехов, ни Достоевский, может быть, разве что Тургенев иногда в своем поэтическом мирочувствовании. Помните сцену, когда шорох звезд в четвертом томе «Войны и мира», когда звезды перешептываются о чем-то над людьми, над солдатами, которые легли спать и вместе заснули у костра, а до этого они учили песенку про Андрея IV после того, как… Помните, как Кутузов проскакал перед полками — и мордой их в дерьмо? Вот это любимый эпизод. И все, видя старичка на лошади, бешено ему кричат «Ура!». Это замечательный эпизод. Кстати, Кутузов таким и вошел в историю. Никакие работы, его разоблачающие, ничего не сделают с чудом толстовского преображения. Вот реальность он преобразил — и стало так, как он написал.

Поэтому моменты благодати в творчестве Толстого очень многочисленные, их очень много, моменты глубочайшего прозрения, тайновидения. Они есть и в «Воскресении». А в «Анне Карениной» — помните, как Левин перед свадьбой смотрит на эти обсыпанные снегом тротуары, обсыпанные мукой калачи? Вот это радостное, божественное принятие мира! Это очень было присуще Толстому. Другое дело, что Толстой пытался рационализировать веру, а это задача заведомо бессмысленная и бесполезная. И не надо было этого делать, как мне кажется. Ну, кто мы такие, чтобы учить Толстого? Мы его учить не собираемся. Просто Толстой действительно попытался изъять из Евангелия чудо. Ничего не получилось. А сам он был явлением чуда, олицетворением этого чудо, и поэтому в творчестве его все присутствует в quantum satis.