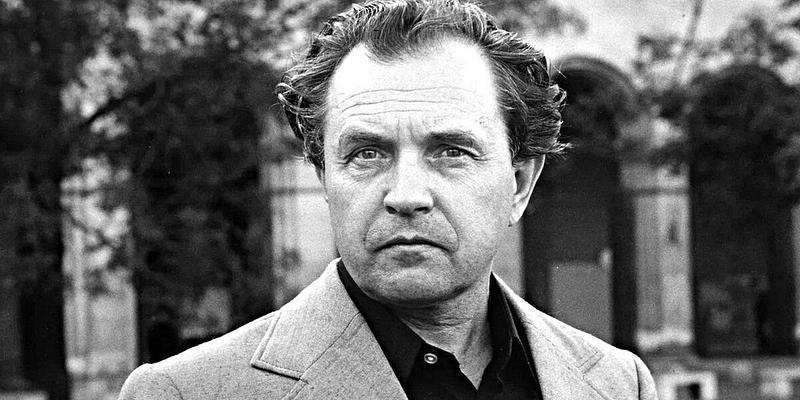

Я не думаю, что романы Гиголашвили экранизируемые в принципе. Всё-таки «Чёртово колесо» — при всей сериальности некоторых сюжетов, в нём содержащихся, это книга, которая прежде всего ценна веществом прозы, концентрацией, стилистикой, высотой взгляда, если хотите. Не зря он автор диссертации «Рассказчики Достоевского».

К «Тайному году» отношение у меня сложное. Роман хороший, но просто он, по-моему, не добавляет к образу Грозного ничего принципиально нового, кроме одного обстоятельства: когда человек начинает писать в России историческую прозу, он почти всегда становится на позицию протагониста, он начинает его оправдывать. Так бывает не только в исторических романах. Ну, Гончаров начал писать «Обломова» с намерением разоблачить обломовщину, а в результате он её не только оправдал, но и превознёс. Единственный человек с кристальным сердцем — это Обломов на своём диване. Обломов, кстати, и умер от ожирения сердца, как будто жир — это лучшая среда для сохранения сердца в кристальной чистоте. Может, так и есть.

Но в любом случае попытки оправдать протагониста — это нормальная для писателя функция. Но если иногда ещё удаётся его разоблачить, когда речь идёт об обычном человеке — например, разоблачение Чичикова («припряжём подлеца»), разоблачение главного героя в «Предварительных итогах» у Трифонова, разоблачение чеховских героев, большинства из них, даже когда они протагонисты, как, например, Ионыч, Старцев,— то у исторических персонажей почти всегда появляются адвокаты.

Лучше всего эту трагедию раскрыл, на мой взгляд, Леонид Зорин — старейший и мудрейший наш прозаик и драматург — в замечательной повести «Юпитер». Это такой монолог в лучших драматических традициях Зорина, очень интеллектуальный, напряжённый, где актёр играет Сталина и начинает превращаться в Сталина. Понимаете, я знал актёра, ну, великого актёра, который, сыграв однажды Сталина, мне сказал: «Я впервые осознал его космическое одиночество»,— то есть в каком-то смысле оправдал. А если играешь, то не можешь не оправдать — ну, играешь злого, ищи, где он добрый.

Но есть другие, понимаете, варианты. Дело в том, что на месте Грозного, если почитать Гиголашвили, ну, решительно всякий начинал бы так себя вести. В этом романе есть замечательные находки и сочетание, скажем, архаического жаргона, такого архаической речи с блатным арго (ну, это собственно было у тех же Стругацких в «Трудно быть богом» — «По грабкам» — помните там этот диалог с разбойником), есть кое-какие и другие там замечательные ходы. И конечно, перелопачена огромная литература. И прекрасно, что нет стилизации, и слишком масштабные всё-таки герои говорят человеческим языком.

Но мне кажется, что к образу Грозного трудно что-то добавить после Эйзенштейна и особенно после великой неудачи Горенштейна — романа «На крестцах», который и в полном варианте невыносим, и в сокращённом читается, честно говоря, прежде всего со скукой. Пусть меня простит замечательный исследователь Юрий Векслер, чьими трудами вышла в России со страшным опозданием эта книга, вдвое сокращённая, в «НЛО». О Грозном как-то очень трудно писать, потому что начинаешь понимать, да, начинаешь ставить себя на его место, начинаешь понимать, что он заложник ситуации, что нельзя было иначе, что надо было осадить реакционное боярство, что у него было трудное детство, которое он всё время вспоминает у Гиголашвили.

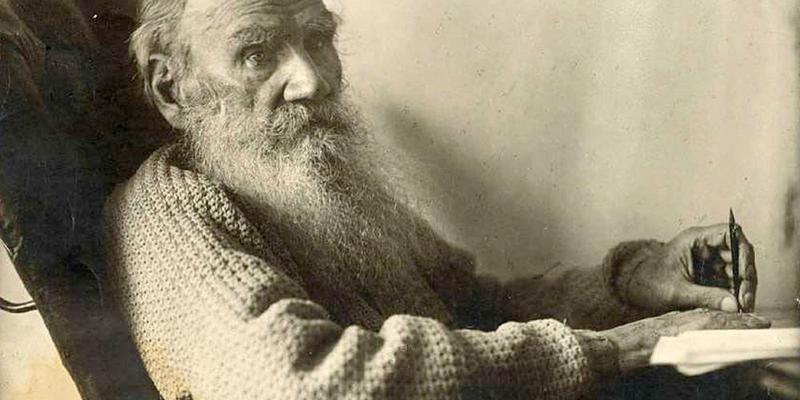

А встать на точку зрения выше Грозного не сумел даже Лев Толстой, который пытался писать исторические романы из разных эпох — и всякий раз отступался. Всё-таки «Война и мир» в чистом виде не историческая книга. Чтобы написать исторический роман об Иване Грозном, надо, наверное, попытаться увидеть русскую историю со стороны, то есть спросить себя: а оправдана ли чем-то бесконечная централизация, бесконечное наращивание территорий, бесконечные расправы с оппонентами? Оправдано ли это? Нужно ли это?

Для большинства Грозный — действительно заложник, и поэтому его начинают любить. Это для меня совершенно неприемлемо. Я всегда становлюсь здесь на позицию Новеллы Матвеевой в стихотворении о библиотеке Ивана Грозного: «Что читал душегубец? Не знаю. Мне как-то не важно». Я готов понимать трагедию Грозного, но становиться на его позицию — увольте. И мне кажется, что ни «Князь Серебряный», ни «День опричника» — вот эти две сказки о тоталитаризме, очень похожие, просто «День опричника» несколько осовременен,— они не прибавляют ничего к тому, что написал Карамзин.

Поэтому мне кажется, что здесь действительно новая высота взгляда пока недостижима. Да и честно сказать, первая моя реакция на глубокое погружение во внутренний мир Грозного в романе Гиголашвили — это духота и скука, какой-то смрад. Возможно, он имел в виду такое впечатление. И я люблю его читать, мне всегда он интересен, но всё-таки у меня здесь есть чувство, что рамки традиционного исторического романа здесь не преодолены, не произошло ничего принципиально нового. Хотя в «Чёртовом колесе» оно произошло.