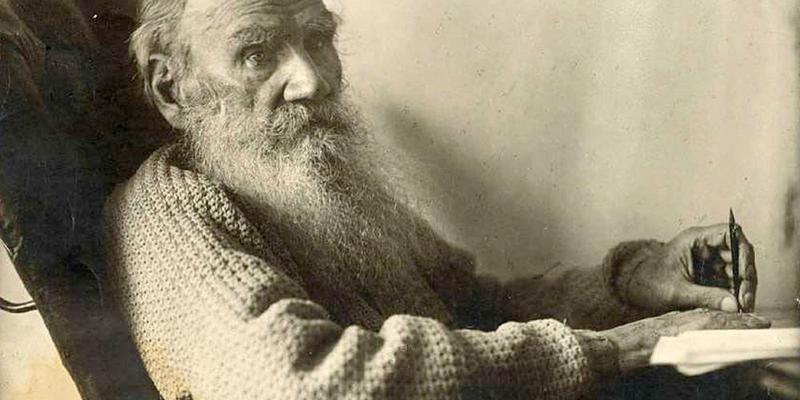

Я боюсь, что этот смысл вам не понравится. Да и мне он не нравится. Художественное произведение выдающееся, а мысль о том, что животное лучше некоторых людей там же так странно обоснована: человека после его смерти стараются быстрее закопать, потому что его тело сгнило ещё при жизни, а лошадь и после смерти пригодилась. Это, как говорил Шестов, требование «всеобщей кроткой животности», которая есть в Толстом. Оно проистекает, конечно, не просто из срывания всех и всяческих масок, как это Ленин называл, не просто из-за отказа большинства конвенций; оно проистекает из толстовского глубокого убеждения, что личность человеку только мешает. Чем быстрее он от этой личности избавится, избавится от своих границ, тем быстрее он победит собственную смерть. Вспомните эти капли, которые сливаются во сне Пьера после Бородина: «Сопрягать надо, сопрягать! Они образуют большую поверхность, и поэтому полнее отражают бога». А за окном кричат: «Запрягать надо, запрягать!»

Мне кажется, что это желание отказаться от личности, уверенность в том, что чем меньше «я», чем меньше эго, тем больше душа,— это у Толстого очень рано обозначилось. Это ещё в рассказе «Три смерти», когда речь идет о том, что барыня, зацикленная на себе, несчастная, ни в чем не виноватая барыня, которую болезнь изуродовала, умирает тяжело и некрасиво. Мужик, который о своей смерти не думает, умирает почти благородно. Но тоже, в общем, он ропщет. А дерево умирает лучше всех: оно упало, и всем стало больше света. Оно не боится, оно сознает. Это мне кажется довольно обидным, и это какое-то мнение, понимаете, очень уж античеловечное, несимпатичное. Я понимаю, что личность мешает. Битовская формула насчет личности как мозоли, которая образуется от рения нашего истинного «я» о мир, трения души о внешний мир,— это красивая мысль, но все-таки отказ от личности полный, во всяком случае, при жизни, мне представляется несколько избыточной и чрезмерно радикальной мерой, недостижимой.

Поэтому «Холстомер» о том, что чем вы больше похожи на животное, тем вы лучше,— это предельное упрощение толстовской мысли, но ничего не поделаешь, в толстовской повести это прямым текстом сказано. У меня есть ощущение, что это чересчур радикально и, главное, порождено той брезгливостью к человечеству, которая есть и у Свифта. Совершенно не раскрыта в мировом толстоведении эта тема влияния Свифта на Толстого. Ведь у Свифта выражена эта холстомеровская мысль в части про Гуингнмов, насколько я помню, в четвертой части «Похождений Гулливера», где лошадь и благороднее, и воздержаннее, и умнее, и чище человека. После того, как Гулливер питался конской пищей, он не может есть больше жареное мясо. И после того, как он пожил этой жизнью, когда только самое необходимое есть у каждого, он не может больше наслаждаться человеческими роскошествами и избытками. Но человек по природе избыточен: «сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным»,— сказано в «Короле Лире»; Шекспир-то с этим убеждением давно уже разобрался.

Мне кажется, что сама история «Холстомера» — это какое-то прямое развитие свифтовской темы. И Серпуховской — это как раз воплощение всего того, что ненавистно было и Свифту: праздность, лень. У Толстого все люди в текстах после 1882 года, имеющие хоть какое-то отношение к среднему и высшему классу — это такие «йеху». Я думаю, что в «Холстомере» это выражено с предельной отчетливостью, гениальный текст. Более музыкальной, более волшебной прозы, чем «Холстомер», я не знаю. Ну вот там это, где «на рассвете выли радостно вяловастые волченята»,— это убедительный такой, потрясающий по художественной мощи кусок, когда после смерти Холстомера волчица кормит волчат его мясом, и вот этот холодный, жестокий рассвет — «холодный, жестокий и прекрасный, как мир без нас». Это непонятная сила, но как-то, знаете, я к такой жестокой концепции не готов.