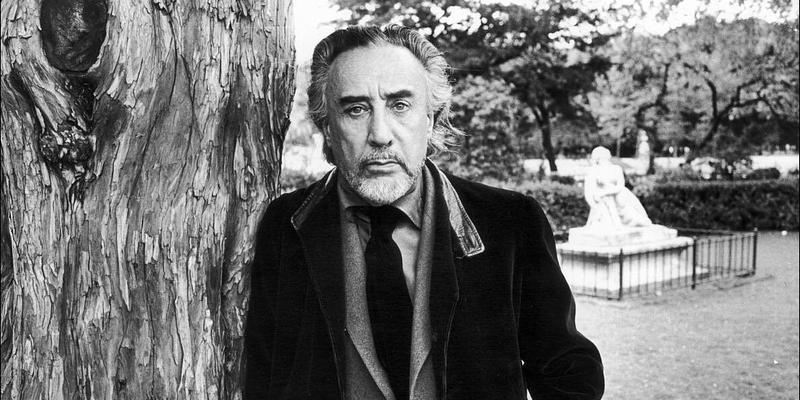

Ромен Гари (настоящая фамилия которого была, насколько я помню, Касев) был сыном русской актрисы, бежавший из России после революции. Сам он выдумал легенду, что он сын Мозжухина, потому что был на него крайне похож внешне. Потом от этой легенды отказался. Гари — единственный автор, который умудрился дважды получить Гонкуровскую премию: один раз как он сам, а второй раз в качестве Эмиля Ажара.

Почему мне кажется, что он так и не стал великим писателем, хотя у него были к тому предпосылки? Он всё время пытается быть в литературе не собой, он всё время надевает разные маски. Из этого тоже можно делать гениальную прозу, но не всегда. А вот маски Ромена Гари, ещё до Эмиля Ажара… Он вообще часто писал под псевдонимами. Он всё время прячется от своей трагедии.

Настоящая, откровенная по-настоящему проза — это «Обещание на рассвете», роман о невероятной любви матери к сыну. Он всю жизнь стеснялся быть маменькиным сынком. Он хотел быть брутальным воякой, женолюбом, покорителем сердец. Но настоящая, пронзительная, такая нежная нота звучит у него, конечно, только в «Обещании на рассвете», потому что там он не боится говорить о том, как сложны были его отношения с матерью, как она его любила, как эту любовь его охраняла.

И вообще, по-моему, в том, чтобы быть маменькиным сынком, нет же ничего абсолютно позорного. Более того — нет ничего дурного. Потому что именно та невротизация, которую получают в детстве маменькины сынки, может быть, и делает их сверхуспешными в жизни — как получилось собственно у Ромена Гари. Кстати, не все, может быть, знают, но Гари — это его псевдоним по знаменитому русскому романсу «Гори, гори, моя звезда», который был собственно его любимым музыкальным номером.

Всего их у него было больше тридцати, под разными псевдонимами в том числе. Самый обаятельный его роман — это «Воздушные змеи», а самый такой сардонический — это «Дальше ваш билет недействителен» (роман о том, как угасает мужественность), а самый мой любимый — как ни странно это «Белая собака», это роман о левачестве.

И Гари вообще леваков ненавидел всеми фибрами души, но он там многое предсказал. Это, вообще говоря, роман о диктатуре меньшинств, о том, что будет с меньшинствами, что будет с леваками, если вся власть окажется у них, если они окажутся всевластными. Получится такой апартеид наоборот и нацизм наоборот. Получится уничтожение большинств совершенно варварскими средствами. «Белая собака» — это как художественное произведение это не ахти что такое, но как памфлет, как такая настоящая квинтэссенция злобы, как хотите, но это очень здорово.

Почему он это написал? Ну, он долгое время был сначала другом, а потом и мужем Джин Сиберг, которая у нас известнее всего (да и во всём мире известнее всего) как главная героиня «На последнем дыхании» — вот эта, если помните, которая предаёт Бельмондо, а потом за ним бежит. Ну, она много наиграла. Она сыграла в частности и в фильме, который сам Гари и поставил. Он вообще очень тяготел к такому универсализму. Он экранизировал собственный замечательный рассказ «Птицы прилетают умирать в Перу». Вообще мне кажется, что его книга рассказов лучше всех его романов, хотя сборник рассказов у него был всего один.

Так вот, Джин Сиберг была такая искренняя левачка, гражданская активистка. И вот она, так сказать… Не знаю, в какой степени это повлияло конкретно на Гари, но она внушила ему стойкое отвращение к публичной благотворительности, к голливудским актёрам, которые разъезжают и занимаются пропагандой взглядов своих, ко всему этому левацкому лицемерию. Я, вообще-то, честно говоря, леваков люблю больше, чем правых, но они бывают невыносимы. Прежде всего, они невыносимы эстетически. Вот говорил когда-то Леонид Филатов, Царствие ему небесное, что «лучше всё-таки для художника быть леваком, потому что сердце слева». Это верно. Но при всём при этом эстетическая отвратительность леваков очень часто берёт верх над их гуманизмом, трогательными убеждениями, даже над их самоотверженностью. Вот «Белая собака» — это книга о диком лицемерии политкорректности, написанная задолго до того, как эта политкорректность стала знаменем эпохи.

Что касается рассказов Гари, то, наверное, лучшее, что он сделал,— это «Старая сказка» (или «Старая история»). Я узнал этот рассказ довольно давно в замечательном переводе друга своего Серёжи Козицкого, которого я вообще очень люблю за то, что именно он познакомил меня когда-то, ещё когда он работал вместе с Шишкиным в замечательном журнале «Ровесник», познакомил меня с песенной поэзией Генсбура, с романом Виана «Осень в Пекине» (тогда непереведённом) и вот с этим рассказом Гари, который в его переводе и печатается.

Это рассказ о том, как в Аргентине еврей помогает беглому немцу, носит ему еду, прячет его. И когда другой еврей его спрашивает: «Помилуй! Зачем ты это делаешь?» — тот говорит, и в глазах его такие искры безумия, он говорит: «Он обещал в следующий раз, когда начнётся, меня предупредить». Вот в этом рассказе весь Гари, понимаете. Вот это чувство обречённости, несмотря ни на что: вот сейчас победили немцев, но еврей не может спать спокойно, потому что следующий раз будет обязательно. Вот это гениальная догадка в страшном, очень несимпатичном рассказе и очень трогательном.

Гари покончил с собой в припадке депрессии. Думаю, причина была не в том, что он тосковал по Джин Сиберг, которую он пережил всего на год, а в том, что он ощущал старость и не мог из неё сделать искусство, не мог из неё сделать трагедию. Она казалась ему унизительной. А писать из унизительного, из униженного положения — ну, это было выше его сил.

Мне кажется, что Ромен Гари, которого часто называют «французским Хемингуэем», он от Хемингуэя отличался по одному очень важному параметру, хотя они оба и застрелились. Вот Хемингуэй не боялся признаться в своей несостоятельности — и писательской, и человеческой. Он всегда победитель, который… «Winner Take Nothing» — «Победитель не получает ничего». Больше того, он всегда победитель, который побеждён обстоятельствами. Он всегда Гарри Морган. Он всегда, ну, обречённый. Он всегда этот старик Сантьяго, который вместо рыбы выловил скелет рыбы. Он не боится признаваться в поражениях. Поэтому его литература при всём брутальном мачистском его образе имеет такой мощный и такой трагический колорит.

Мне кажется, что Гари боялся расписаться в поражении, он боялся из поражения сделать высокую такую литературу. Кстати говоря, Эмиль Ажар, который (четыре, по-моему, романа он опубликовал) вот эта его такая молодая инкарнация,— это не псевдоним. Он действительно попытался стать моложе, циничнее, злее, придумал себе прошлое другое. Кстати, он лично от многих женщин слышал, что Ажар был их любовником. То есть Ажар зажил своей жизнью. Это примерно случай — как Терц и Синявский — прямое раздвоение личности.

Надо помнить: Ажар, хотя он и был более резок, чем сам Гари, и более молод, и в каком-то смысле более бесшабашен, он тоже не смог преодолеть того же, чего не смог преодолеть Гари. Он не дописался до какой-то последней правды. Он всё-таки не Селин. Циник, но не Селин. И мне кажется, что именно страх до конца раскопать собственную трагедию, собственные комплексы, собственное какое-то непонимание жизни — это в Гари сидело очень глубоко.

Может быть, ещё глубже сидела в нём трагедия Сопротивления, потому что, несмотря на то, что французское Сопротивление спасло честь нации, он не понимал, не хотел понимать того, что ситуацией сороковых годов Франция надломлена, что она не вышла до конца из этого кризиса. Но тем не менее это писатель такого исключительного таланта, что говорить о каких-то пороках его и недостатках совершенно невозможно. Да, он хотел быть не собой. Но это тоже лирическая тема, которая заслуживает тщательнейшего анализа и серьёзнейшего воплощения.