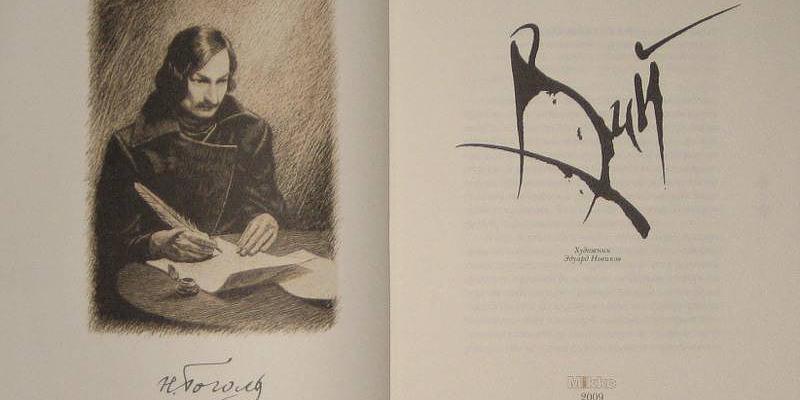

Нет, не правильно. Я вообще Пришвина очень люблю, в особености дневниковую его прозу, ну и «Кладовую солнца» — само собой. Но я не отношусь к его теоретическим, литературоведческим и вообще внеприродным наблюдениям с достаточной серьёзностью. У него — при всей моей любви к нему — господствует такое мировоззрение несколько зайцевское, несколько шмелёвское; он писатель скорее, конечно, этого ряда и этой категории. Не вполне, мне кажется, он всё-таки понимает мятущуюся, неспокойную и крайне тёмную, крайне запутанную душу Гоголя. Он человек уюта, человек обихода. Действительно, ему и природа — дом родной. И религия его — она такая несколько пантеистическая, скорее языческая, довольно уютная. В общем, мне представляется, что вся сложность и гоголевского мировоззрения, и христианства в таких его наиболее радикальных гоголевских изводах — она прошла мимо него.

«Старосветские помещики» — это не идиллическая повесть. И я думаю, что Гоголь — всё-таки знакомый, конечно, с «Фаустом» и вообще очень чуткий к немецкой традиции литературной, к немецкому романтизму, в том числе к Гофману, а к Гёте уж подавно (хотя Гёте — это, конечно, не совсем романтизм) — он Филемона и Бавкиду не идеализирует. И он прекрасно понимает, почему Фауст во второй части трагедии, законченной в 1832 году, сметает домик Филемона и Бавкиды.

Понимаете, «Старосветские помещики» не просто так помещены в один сборник с «Тарасом Бульбой». Это, конечно, контраст. Это довольно резкое противопоставление. Настоящая жизнь — она, в общем, примерно так же соотносится с жизнью старосветских помещиков, как вот у Горького было сказано: «А вы проживёте на свете, как черви слепые живут»,— в сравнении с теми, кто гибнет за любовь, кто романтически действует и так далее. Конечно, Афанасий и Пульхерия — вот эти два таких самых любимых, самых популярных почему-то в русской литературной традиции идеальных супруга, которые всё время думают, а не попить ли им того и не поесть ли им сего,— конечно, это никакая не любовь.

Гоголь — человек больших страстей. И конечно, он никогда не стал бы подменять любовь привычкой. И идиллическое их существование не многим, по большому счету, отличается от жизни Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Только Иван Иванович и Иван Никифорович всю жизнь положили на свою ссору и на взаимную ненависть, а эти — на взаимную любовь. Но это никакая не любовь, это… Понимаете, их мир тоже ведь рушится. И, так сказать, медиатором, вестником гибели этого мира выступает кошка. Конечно, с одной стороны, жалко женщину, которая умерла из-за кошки, из-за страха, вызванного её пропажей и внезапным появлением. Но с другой стороны, эта кошка — это своего рода такая вестница потустороннего мира, как ни ужасно. И старосветские помещики гибнут от того, что в их уютную замкнутую идиллию врывается реальность.

Гоголь очень далёк от идиллического миропонимания. Любовь, по Гоголю,— это вот то, что охватывает Андрия в «Тарасе Бульбе», когда человек совершает предательство во имя любви, когда он в осаждённый город хлеб вносит и когда он своих предаёт. Вот это, по Гоголю, настоящая такая любовь — любовь, которая всегда оборачивается бунтом против отца. В каком-то смысле это христианская трагедия, потому что мир «Тараса Бульбы» — ветхозаветный, староотеческий мир, в котором жестковыйные законы Ветхого Завета попираются экстремальностью… вот тем, что Пастернак называл «сигнальной остротой христианства». Для того чтобы любить, всегда приходится предать своих, всегда приходится предать законы старого мира, который в «Тарасе Бульбе» и трещит по швам. И повтор этого мы видим в такой своеобразной инкарнации Гоголя — у Бабеля, конечно, в пьесе «Закат». Вот что такое настоящая любовь. Любовь — она разрушает мир, а не выстраивает уют. Уют — это, по Гоголю, нечто противоположное сильному чувству.

Вот почему Гоголь с таким презрением отзывается о Манилове. Вот у Инны Кабыш было стихотворение, что Манилов — трогательный, настоящий герой (верлибр такой), что он добрый, и что все умерли, а Манилов остался, и что вот «открой, душенька, твой ротик, я положу тебе кусочек» — это чистая любовь, и это прекрасно. Но Гоголь над этим смеётся, Гоголь это презирает. Для Гоголя любовь имеет смысл только тогда, когда она несёт смерть, огонь, разрушение.

Вы вспомните… Кстати, знаменитая эта версия, что Гоголь был девственником и не знал никогда любви. Девственник не напишет такую сцену любви (лучшую, на мой взгляд, сцену любви в русской литературе), которая происходит между Хомой и панночкой. Конечно, когда он то скачет на ней, то потом она переворачивается, она на нём, а потом, когда он размахивает и гонит её поленом, и потом опять переворачивается, и вот «природа как бы спала с открытыми глазами, и что-то томное и странное подступало к сердцу»,— это, конечно, писал человек, который знает, что такое любовный акт.

И разумеется, любовь, по Гоголю,— это всегда такая разрушительная, сжигающая стихия. От любви гибнет герой «Невского проспекта». И сам Гоголь совершенно честно писал матери… Есть масса текстов, где доказывается, что это письмо его написано, чтобы обмануть бедную старушку и чтобы внушить ей, будто у него могут быть нормальные увлечения — в то время, как он гомосексуалист и некрофил, как писали о нём многие западные исследователи. Нет, это всё бред, как мне кажется. Это письмо абсолютно честное. Он пишет, что он влюбился и отошёл, испугавшись, что это чувство его воспламенит, что он его сожжёт. Да, Гоголь всю жизнь боялся любви, потому что он понимал, что любовь в его случае — это будет крах всех условий и всех обстоятельств, это будет что-то совершенно из ряда вон выходящее. Поэтому, конечно, жизнь старосветских помещиков — для Гоголя это такой довольно унылый паллиатив.

Проблема-то ведь в одном — что мы слишком часто за любовь принимаем уютное времяпровождение. Любовь, конечно, «не вздохи на скамейке», продолжая Степана Щипачёва. Любовь — это не идиллия, это всё-таки, по Тютчеву, понимаете, «и роковое их слиянье, и… поединок роковой», «угрюмый, тусклый огнь желанья».

Я думаю, что Тютчев, если уж на то пошло, из всех поэтов XIX века, особенно второй его половины, трагичнее всех и больше всех понимал в любви. Ну, Некрасов — он чаще прячется за иронию. А вот у Тютчева любовь — это всегда сражение, ужас…

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня…

Тяжело мне, замирают ноги…

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Это всегда трагедия. И в жизни его это всегда была трагедия. Поэтому вот такое понимание любви как тихого досуга — это бесконечно далеко от русской литературной традиции в целом, так представляется мне. Меня всегда, знаете, очень раздражают эти такие парочки тихие: «Почитай мне роман, а потом я сама», «Женское счастье — был бы милый рядом». То есть я сам люблю такой идиллический быт, но всегда меня что-то в нём настораживает.