Ну нет! Ну, так-то уж давайте всё-таки буквально это не толковать. Хотя и об этом тоже. Лучшее, что написано о Лоуренсе Аравийском, на мой взгляд, это не сценарий этого фильма, а очерк Марка Алданова. Но видите, в чем история? Ну, конечно, не победа Востока над Западом, а скорее такое киплингианское взаимное обогащение, слияние.

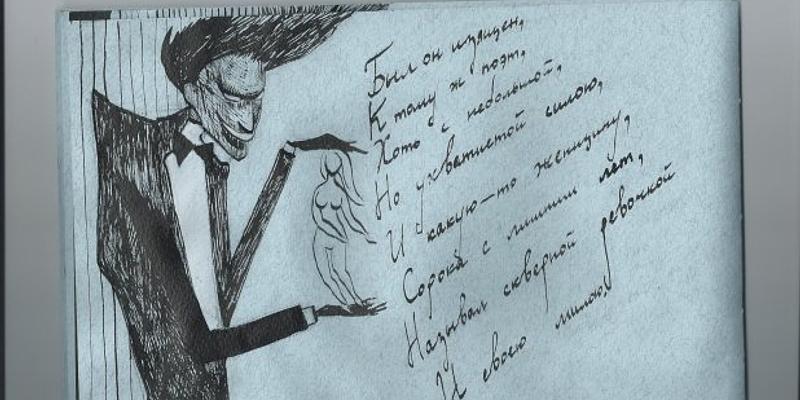

Видите ли, это сложная тема, но британское отношение к Востоку гораздо шире, чем колониалистское. Вот о Моэме много вопросов — ну, в связи с тем, что я «Эшендена» упоминал, его цикл, и так далее. Это не просто колонизация, это не презрение колонизатора, это не высокомерие. Это даже не конфликт технократической культуры с культурой, так сказать (чтобы не употреблять пошлого слова «духовной»), с культурой непрагматической. Это шире. Это как «аттический солдат, в своего врага влюбленный» — по Мандельштаму. Это слияние этих противоположностей.

И в самом деле долгая история Британии, британского Запада и арабского Востока, индийского Востока породила новый тип человека. Это человек, долго живший в колониях и многому научившийся там. Человек Запада, научившийся многому на Востоке. Конечно, в отличие от Лермонтова, Киплинг и иже с ним идут на Восток учить, а не учиться. «Мцыри» и «Маугли» — это два противоположных по вектору, хотя очень схожих по сюжету произведения: те же инициации, та же встреча со зверем, с женщиной, с лесом, в сущности те же обряды. Но Маугли выживает и расцветает, он человек, принесший джунглям, Закону джунглей свою человеческую правду. А Мцыри гибнет, потому что эта природа его победила.

Мне кажется, что случай Лермонтова — это случай трагического столкновения Востока и Запада. А случай Киплинга, если угодно, случай Лоуренса Аравийского — это случай причудливого взаимообогащения. Я говорю сейчас не об историческом Лоуренсе Аравийском, а только о фильме Лина. Насколько я помню, это Лин. Это случай взаимообогащения, взаимопонимания Востока и Запада. Британский колониальный офицер — это совершенно особый тип. Возьмите рассказ Моэма «Макинтош». Это человек, который, живя на Западе, во многом утрачивает, конечно, вот это очарование Востока, и его всегда тянет туда.

Знать, недаром поговорка у сверхсрочников была:

«Тем, кто слышал зов Востока, мать-Отчизна не мила».

Не отчизна им мила — пряный дух, как из котла,

Той земли, где блещут пальмы и звенят колокола.

Это, насколько я помню, грингольцевский перевод «Мандалая». В том-то и дело, что человек, выросший на Западе и юность проведший на Востоке, образует уникальный симбиоз. Вот это тот, кто у туземцев научился фатализму, легкости отношения к жизни и смерти. Это человек, способный решить любую проблему, потому что ему одинаково знакомы и вертикальные стратегии Запада, и сетевые стратегии Востока.

В этом смысле Киплинг, наверное, он заразил этой восточной экзотикой, пленил ей британскую поэзию и мировую. Ведь, кстати говоря, дикая тяга к Востоку, стремление на Восток — это и пушкинский вектор. Все смещается на Восток у него вместе с его географическими путешествиями и вместе с его симпатиями. Понимаете, ранний Пушкин — это Юг и Запад, а поздний — это Север и Восток.

И конечно, что особенно важно — в случае Лоуренса Аравийского вот этот синтез восточных и западных взглядов оказался для XX века решением, по сути дела, всех проблем. Потому что сделать из антагонизма синтез — это и есть, наверное, самое высокое искусство. Россия в этом смысле очень интересно умеет выходить из контрадикций, потому что… Ну, Швыдкой ещё когда-то заметил, что в России не было большинства традиционных противоречий в социуме, потому что… Я имею в виду противоречия горизонтальные, соседские. Потому что, скажем, ислам уживался с христианством, буддизм уживался с атеизмом, атеизм с христианством тоже уживался. Почему? А потому что социальное давление, вот эта вертикаль — она была сильнее, она уравнивала всех. В Москве не было вражды такой серьёзной между армянами и азербайджанцами, потому что в Москве они были на равных и довольно сложных… не скажу «птичьих», но сложных правах. Были случаи вражды, но они не принимали такого необратимого характера, как в Карабахе. Вообще в России смягчается большинство контрадикций, потому что противоречие между властью и народом таково, что внутринародные и внутриэлитные противоречия уже не играют такой роли. В этом смысле превращать антагонизмы в синтезы мы, конечно, большие мастера.

Кстати говоря, на нашей памяти в семидесятые годы Солженицын и Сахаров могли печататься в одних сборниках и, невзирая на всю свою полемическую такую долгую историю борьбы, всё-таки подписывать общие документы, потому что диссиденты были против власти в одной лодке. Сейчас, пожалуйста, мы наблюдаем аналогичную историю с Навальным и Стрелковым. Хотя ничего хорошего в этом нет, но это просто ещё один пример интересного синтеза.