Вопрос, почему вещь была запрещена. Он сродни вопросу о том, почему самая, в общем, казалось бы, невинная и в каком-то смысле антикапиталистическая вещь Стругацких ― «Пикник на обочине» ― была запрещаема на протяжении восьми лет наглухо. Идея просто: не только система увидела здесь своим звериным чутьем метафорический портрет Советского Союза. Система увидела здесь тот уровень художественного качества, тот уровень психологической правды, который для системы неприемлем.

Формальный предлог для запрета (впрочем, очень недолгого) «Крейцеровой сонаты», которую Софья Андреевна сумела пробить в 13-й том собрания толстовского работы последних лет, предлог для запрета был довольно очевиден: посягательство на таинство брака, Синод возмущался тем, что в браке увидено унижение женщины и ее половая эксплуатация, а высокая христианская сущность брака, в каком-то смысле государственное его значение, совершенно проигнорированы. Но для Толстого, понятное дело, это был совершенно смехотворный предлог. Я уж не говорю о том, что все эти мысли высказывает там Позднышев. Даже критики произведения, текста говорили, что в нем заключено много горькой и потрясающей правды, прежде не сказанной.

Но «Крейцерова соната» своим масштабом проблематики, самими масштабом художественного дерзновения, самим замахом на основные фундаментальные вещи бытия, отсекала эту вещи от эпохи, делала ее запретной, невозможной. Хотя на самом-то деле ничего крамольного там не содержится. Но видите, тут «Крейцерова соната» в некотором смысле повторила судьбу музыки, как ее объясняет Толстой. «Чего хочет от меня эта музыка, чего она требует?» Ему казалось, что финал Крейцеровой сонаты напоминает половое чувство, а кому-то кажется, что это вообще пейзаж, что это описание бури музыкальное, а третьи, как Градский, говорят, что музыка принципиально невербализуема и существует для выражения невербального.

Вот точно так же «Крейцерова соната» формально рассказывает историю позднышевского брака, действительно рассказывает историю несовместимости, взаимного непонимания, историю брака без любви, в котором в какой-то момент ревность оказалась сильнее морали, оказалась сильнее привязанности взаимной, оказалась сильнее страха и привела к убийству. Толстой, как ни странно, предсказал здесь собственную ситуацию, потому что, я думаю, что он жил в этой парадигме; я думаю, что патологическая его ревность, не имевшая, конечно, никаких оснований к Танееву в ситуации, которая разрешилась в 1894-1895 годах, ― это поразительное свидетельство влияния искусства на жизнь. Действительно, жизнь подражает искусству. Другое дело, что с Танеевым в 1891 году, в 1890 году он был уже знаком, и знал, что его жена собирает у себя музыкальный салон, и, может быть, подсознательно это было началом ревности. Но текст Толстого рассказывает не о ревности. Он рассказывает о глобальном беспокойстве; о том, что мир трещит, о том, что даже такая ― простите за выражение ― скрепа, как брак, уже не в состоянии его удержать.

И вот это свидетельство глубокого внутреннего неблагополучия в «Крейцеровой сонате», глубокого и страшного лицемерия в ситуации, в которой живет вся Россия, может быть, весь мир, ― это ощущение неблагополучия было так остро, что вещь воспринималась как диссидентская. В эпоху Константиновского дворца, в эпоху почти тотального молитвословия в адрес власти, в эпоху полного исчезновения русского инакомыслия, тотальной миграции, задавливания, цензуры совершенно бессовестной, ― в эту эпоху эта вещь Толстого самим своим реализмом выглядела как социальный протест.

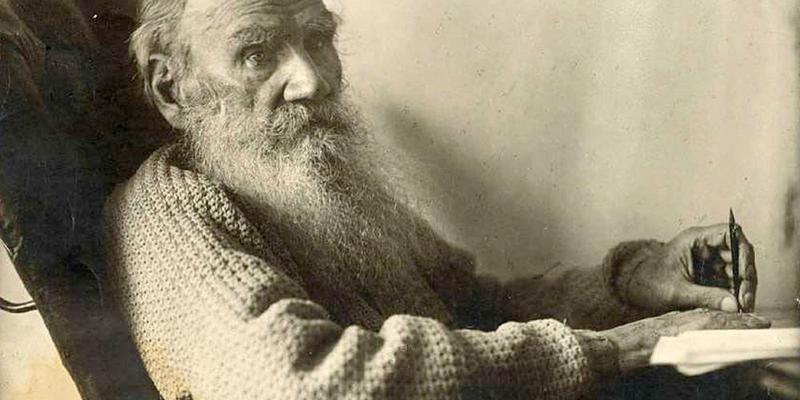

Действительно, я говорил много раз о том, что Толстой поднес к лицу страны зеркало с очень высокой разрешающей способностью. Зеркало, показавшее, что так жить нельзя. Что после этого… Лев Толстой не был зеркалом русской революции, это русская революция в каком-то смысле была зеркалом, последствием Льва Толстого. Потому что после толстовского реализма так жить, как жили, стало нельзя. Ведь «Крейцерова соната», обратите внимание… всегда понятно, что в разговоре о любви, о семейной симфонии возникают аналогии с властью, и всегда возникает, когда речь заходит о сексуальной эксплуатации, речь об обществе, которое тоже держится на эксплуатации. Когда вместо любви, заботы и эмпатии, как совершенно справедливо говорит Щеглов, тотальная злоба, энтропия и тотальный распад. Это в «Крейцеровой сонате» увидено, потому что обрамляющий рассказ именно о конфликте, о разговорах в этом поезде, а разговоры в поезде свидетельствуют о глубочайшем кризисе общества, о его категорической и взаимной несовместимости людей. Все эти симптомы начинающегося модерна были уже и тогда. Они бы и сейчас кинули модернистов в топку новой войны, но просто это уже не получается.

Так вот, в этой ситуации такая война будет самоубийством. И поэтому идея «конца века» (а Толстой любил это слово и понятие) отражена, идея кризиса всех ценностей отражена в «Крейцеровой сонате» с такой силой, что первой реакцией было запретить эту вещь, забыть об этом говорить, сделать вид, что ее не существует. Сегодня на большинство сильных высказываний точно такая же реакция ― первым делом запретить. Но это ребята, ненадолго.