Даже Данелия не рискнул ставить эту картину. Много было угроз ему с разных сторон, и он отказался от замысла. «Хаджи-Мурат», действительно,— вещь бродящая, как и «Казаки». Она именно потому не удовлетворяла Толстого и не была им завершена и окончательно подготовлена к печати, что он не вербализовал, не сформулировал для себя (и может быть, слава богу, может быть, к счастью) главную его мысль. У него в последних текстах есть такой соблазн, немножко, как Берт Брехт выходить на авансцену и говорить: «Я хотел сказать то-то». Это есть и в «Божеском и человеческом», и в «Хозяине и работнике», и в «Фальшивом купоне». Но этого нет в «Хаджи-Мурате.

«Хаджи-Мурат» построен на очень сложной образной системе, и, если угодно, главная мысль «Хаджи-Мурата» — это сила жизни как единственный критерий правоты. Вот я и сказал. Значит, о чем там речь? Конечно, ключевой и самый знаменитый образ этой повести небольшой — это «татарин» — цветок, измятый, но не сломленный, раздавленный, но не побежденный. И именно это дорого Толстому в «Хаджи-Мурате».

Это вещь о том (будем называть «вещь» своими именами), что культура восточная и западная, культура российская и — условно говоря — горская, делают человека одинаково несвободным. Вот есть такая довольно распространенная точка зрения, что в «Хаджи-Мурате» Толстой противопоставляет русского человека, растленного европейской цивилизацией, коррупцией, чем угодно человеку естественному, простому, блюдущему традицию, и так далее.

Толстой никогда не был и не будет апологетом традиции. Своему помощнику, который ему доставлял исторические материалы о Кавказе, он пишет: «История эта частью мной услышана, а частью — довоображена, а частью описана по источникам». Он говорил одному из своих ассистентов, которые поставляли ему историческую литературу: «Меня занимает не столько «Хаджи-Мурат», сколько два типа диктаторов. Да, Николай ему отвратителен, Николай Палкин,— он иначе его и не называл. Диктатор, безусловно, именно при Николае в армии формализовались окончательно отношения между офицерством и низшими чинами, и они окончательно перестали быть такими братскими, каковыми были во время войны 1812 года. Аракчеевщина на всех уровнях вышла на новый абсолютно этап. Она стала идеологией, скрепой, державностью,— чем угодно. До Аракчеева отношения солдат и офицеров были другими, и офицеры были другие. Суворов был совершенно другим командиром, с Жуковым он не имеет ничего общего, да и с офицерами аракчеевской эпохи, конечно.

Что касается второго полюса — восточной диктатуры, то диктатура традиции точно так же Толстого отвращает. И Шамиль — это фигура, не противопоставленная Николаю, а симметричная ему, сопоставимая с ним. Для него это — отвратительная фигура. Не то что отвратительная — враждебная ему по всем параметрам. Хаджи-Мурат — это автопортрет. В статье Гудзия, кстати (ну, не в статье, а в главе о «Хаджи-Мурате» в очерке Николая Каллиниковича Гудзия о Толстом), довольно точно сказано, что Хаджи-Мурат — это духовный автопортрет Толстого, который оказался в заложниках. Он не потому ведь стал писать эту вещь, что увидел татарник среди пустого поля, «татарина» среди пустого поля — это цветок рос там. Нет. Это был предлог.

А душа его искала, душа его формулировала для себя коллизию его собственной жизни. Он оказался заложником в двух противостояниях. С одной стороны, это было противостояние государства и официальной церкви, в котором он не сдавал своих позиций, может быть, он мечтал примириться с оптинскими старцами, но примиряться с официальной церковью он совершенно не собирался. Для него это была антихристова церковь, как и для Мережковского. Для него огосударствленная церковь — это, простите, оксюморон, он совершенно этого не принимает. В этой церкви нет Христа. Это все равно что проводить богослужение в тюремной церкви и, как он там пишет, есть плоть бога и пить его кровь. Для него это оставалось абсолютно чуждым. Но есть вторая крайность, которую он так же осуждает: уже в «Воскресении» изображены марксисты-догматики. Чахоточные революционные догматики, которые чисты в своем противостоянии с государством, но их догматизм отпугивает и автора, и Нехлюдова. И Катюше ещё предстоит это понять. Он же собирался писать продолжение, которое следовало бы назвать «Понедельник», прости господи.

У него была идея продолжить и развить жизнь Нехлюдова. Вот интересно не то, что с ним случилось после «Воскресения», а интересно то, как он будет возвращаться в прежнюю жизнь, назад, когда его жертва оказалась ненужной. Когда пришло прощение от государя, и Катюша свободна, она выйдет замуж за своего марксиста, а что будет с ним? Это интересно.

И противопоставленность Толстого этим двум крайностям и заставила его сбежать. Его бегство — это бегство Хаджи-Мурата, предсказанное им. Потому что Хаджи-Мурат, который бежит от чеченцев к русским, оказывается одинаково враждебен всем. Он же сбегает от русских, из-под этого караула, и русские его добивают. Причем, что самое удивительное: добивают его именно чеченцы, перешедшие на русскую сторону. Изменники добивают дважды изменника.

Хаджи-Мурат — детский, простой, чистый, и все время подчеркивается его детскость, улыбка даже на мертвом лице. Это детский, чистый человек. Но он не вписывается ни в русскую, ни в горскую систему ценностей. И у чеченцев, и у русских он одинаково чужой.

Толстой многажды заявлял, что он не толстовец, а вот это ощущение заложничества, которое возникло среди фанатиков его веры, оно приводило его к тому, что более враждебных ему людей, нежели толстовцы, под конец в его жизни просто не было. Оставался Чертков, который понимал его как художника. Воспоминания Чарткова — это прежде всего воспоминания влюбленного читателя, наблюдателя о великом художнике. Его интересовало и толстовство, но только как предлог быть рядом с художественным гением. И Толстой оставался этим гением до последней своей строки, до последнего слова, до последнего жеста. Но, безусловно, толстовцы самому Толстому глубоко отвратительны именно потому, что они догматики. И вот ситуация заложника, ситуация человека, который оказался между двух огней, одинаково чужой среди сторонников и противников, потому что он личность,— это и есть случай Хаджи-Мурата. Такая духовная автобиография и духовное завещание.

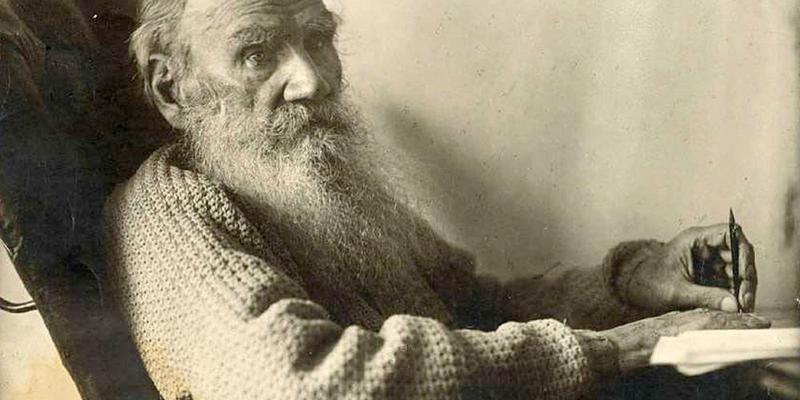

Что же остается такому человеку? Остается ему эта колоссальная сила жизни. Понимаете, ведь «Хаджи-Мурат» очень чуток к природе, и только в природе он не одинок. И в миг своей смерти, перед смертью он слушает соловьев. Остается, конечно, ещё и молитва, но та молитва, которая там описана, больше похожа на медитацию, и это в каком-то смысле молитва самого Толстого. Для него очень важно, что Хаджи-Мурат босиком становится на коврик и потом на траву. Сам Толстой, босиком стоя иногда в лесу (вот об этом вспоминает Крамской), говорил: «Я не молюсь, я так думаю. Я сосредоточенно буду обращаться сейчас к богу, как мне кажется, буду просить Отца вразумить меня»,— но это, скорее, такой опыт духовного сосредоточения. Он ходил и думал и совершенно не стеснялся свидетелей. Вот и молитва Хаджи-Мурата, описанная там,— это такой способ творческой медитации, самоуглубления, если угодно. Это чистый толстовский автопортрет. И, конечно, природа. Дело в том, что природа не врет, в ней есть та полнота и сила жизни, и та нерассуждающая готовность к смерти, которую он так ценит в мюридах Хаджи-Мурата.

Тема смерти для Толстого, ещё начиная с рассказа «Три смерти», была главной. Это та главная тема, на которой написана вся гигантская фуга «Войны и мира», потому что главное занятие героев «Войны и мира» — это умирать. Начиная со смерти старого Кирилла Безухова и кончая смертью старого Болконского, и Андрея Болконского, и маленькой княгини, и Платона Каратаева,— все герои практически, включая и самых несимпатичных. Они только и заняты тем, что пытаются как-то адаптироваться, как-то приспособиться к окружающей их постоянно смерти. Война — это пространство умирания, ничего не поделаешь. И вот для Толстого нерассуждающая готовность природы к смерти ещё в рассказе «Три смерти» намечена. Там барыня, умирающая от чахотки, встречает смерть хотя и с некоторыми зачатками достоинства и стоицизма, но все равно мучает всех вокруг себя и мучается сама. Мужик умирает проще и лучше, но тоже успевает пострадать и помучить окружающих. Лучше всех умирает дерево — оно падает, и другим деревьям от этого становится только лучше — свободнее, света больше.

Вот Толстой считает, что человек должен быть так же мужественен, или, если угодно, так же бессознателен, как природа. По Толстому, сознание есть зло. Это как Блок говорил: «Мозг — это как зоб, уродливо развившийся орган, который мешает действовать». Толстовское такое понимание очень наглядно и в «Холстомере»: собственно, финал «Холстомера» отсылает к четвертой части «Гулливера», к Гуингнмам, что лошади лучше людей. А лучше людей они потому, что у них нет ни равенства, нет избытков, нет прихоти. Ну так отними все это и сведи к необходимости всю жизни — и человек сравняется с животным,— говорит нелюбимый Толстым Шекспир в нелюбимом им особенно «Короле Лире». Но в этом-то как раз и есть то главное, что Толстому ненавистно. Человек — это избыточность, прихотливость, это гибкий и сложный и уговаривающий себя ум. По Толстому ум — это то, что мешает, мешает простоте и чистоте жизни. Вот и природа — единственный единомышленник «Хаджи-Мурата».

В этом смысле «Хаджи-Мурат» рифмуется с «Казаками», в которых, помните, когда Оленин преследует оленя, он думает (вот когда его ветки хлещут по лицу, паутина, и солнце заливает этот жаркий лес, полный чинары, орешника): «Кто счастлив, тот и прав». А здесь — кто силен, тот и прав. В ком сила и в ком нет разума — тот и прав. Потому что и традиция с её консерватизмом и постоянным насилием, и цивилизация с её условностями и развратом,— все это для человека одинаково невыносимо. В общем, «Хаджи-Мурат» — это повесть глубочайшего отчаяния, глубочайшего одиночества. Вот это, пожалуй, и делает её такой актуальной и сегодня.

Понимаете, сегодня мы все в заложниках. Сегодня скомпрометированы все ценности, и невозможно быть ни на чьей стороне, чтобы не солгать себе, чтобы не преступить человеческого в себе. Это трагедия настоящая. Положим, вам ближе консервативный или либеральный лагерь. Но вы понимаете, что и там, и там вы будете лгать, лгать себе. Потому что вас волнуют более сложные, более глубокие противоречия, нежели какие-то поверхностные дрязги взаимно обусловленных вещей. И тогда вам остается выход Хаджи-Мурата — одиночество, витальность, художественная и жизненная сила, и полнота всех эмоций, потому что Хаджи-Мурат каждую секунду с невероятной полнотой чувствует жизнь. Там есть ещё такой солдатик Авдеев, такая версия Платона Каратаева. Он, как и Каратаев, пошел вместо брата женатого, а он, этот Авдеев, недавно совсем женился. И он гибнет.

Но дело в том, что Авдеев — это каратаевщина. В нем этой животной силы, которая есть в «Хаджи-Мурате». Да, ничего не поделаешь, приходится быть одиноким зверем, одиноким цветком, если угодно.