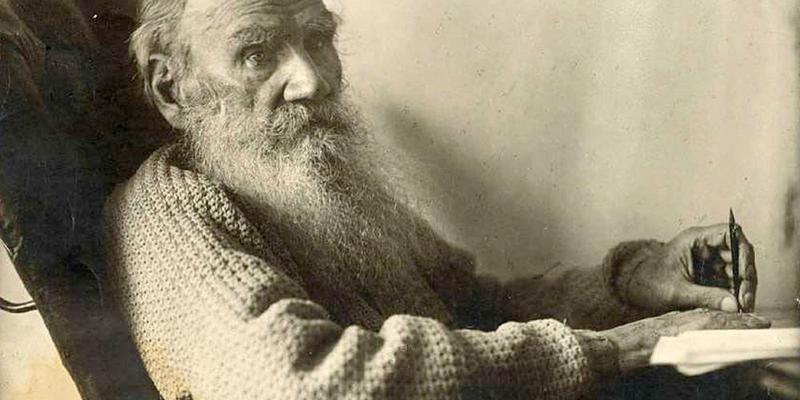

До 1890 года Чехов к философским исканиям Толстого относился всерьез, после этого он посетил Сахалин и как-то пересмотрел свое отношение к толстовству, особенно к «Крейцеровой сонате». Он говорил: «Странно, до Сахалина я принимал ее всерьез, сейчас я понимаю, как я мог это делать». Известна чеховская фраза… Помните, у Толстого: «Много ли человеку землю нужно?» — и потом оказывается, что нужно ему два аршина. «Это мертвецу нужно два аршина, а человеку нужен весь мир»,— говорит Чехов. Учение Толстого до такой степени противоречит всей жизненной практике и всей философии Чехова, учение Толстого до такой степени мимо Чехова… Я уже не говорю о том, что Толстой все-таки философ дома, философ семьи, а Чехов такой клаустрофоб, такой домоненавистник. Ему хорошо только в степи, просторы его привлекают. Он ненавидит саму идею пустоты, замкнутости, самоограничения. Или возьмите отношение Толстого к «Душечке».

Душа русская проделала потрясающую эволюцию: русская душа от Психеи, от свободы перешла к этой душе рабской. Это все равно что гениальное наблюдение Мережковского: был апофеоз коня — Петра Первого, а теперь конь-свинья, которого так хвалит Розанов, конь Паоло Трубецкого под русским царем Александром Третьим. «Да уж,— говорит Розанов,— этот конь не затанцует. Россия не будет танцевать ни под чью музыку». Видите, какая подмена? Сразу же «танцует под чью-то музыку». А почему нельзя просто танцевать? Помилуй бог, вот эта эволюция от «душеньки» к «душечке» («во всех ты, душенька, нарядах хороша») — это ужас, Чехов ужасается этой женщине. А Толстой говорил: «Вот — идеал женской души». Нет, у них философски нет ничего общего.

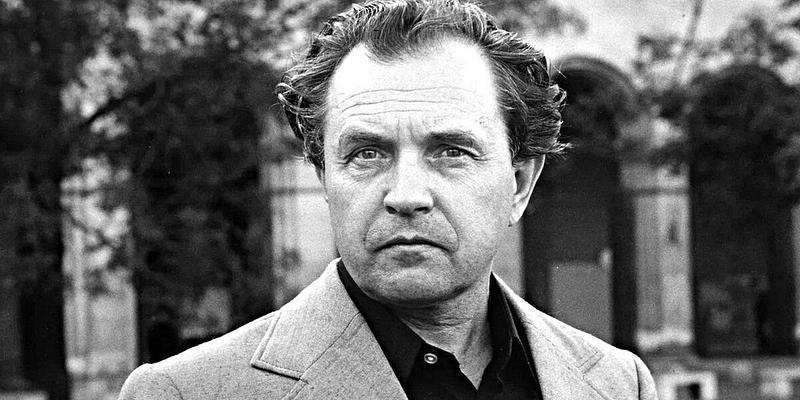

Правда, надо сказать, что Чехов — не самый любимый писатель Толстого. У Толстого был узкий вкус, но я не беру крестьянского писателя Семенова, к которому он относился хорошо, но это просто была тенденция, он вообще был очень тенденциозен. Ему больше нравился Куприн. Почему — не знаю, то ли военная косточка такая купринская, то ли купринский темперамент и энергия. Вот он любил из французов больше всех Мопассана, бретонца, понимаете? А из русских — больше всех Куприна. И они ужасно похожи, и я так люблю представлять, как приехали бы к Толстому Куприн и Мопассан, и он бы им сказал проповедь: «Друзья! Вы нехорошо живете, нехорошо, неправильно». И они бы сидели и бычьими шеями краснели, смотрели бы в землю. Потом он бы сказал: «Ну, пойдемте купаться», и повел бы их в купальню. Он, мне кажется, любил таких художников телесных, упоенных плотью мира, как Куприн. Чехов для него все-таки слишком не то чтобы тонок, а недостаточно витален, как это ни печально.

Чехов, хотя он был до болезни, до середины 90-х, крепкий здоровяк, огромного роста, но вот Гиляровскому он казался очень субтильным. Хотя Гиляровский-то сам был… мы можем его увидеть на репинской картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», он вообще был президентом русского атлетического общества, но даже и Толстой про Чехова говорил: «Тихий, как барышня, и ходит, как барышня». Это так сказать про человека, который с такой железной силой, с такой жестокой зоркостью описывает людей, в котором не было ничего дамственного, это автор самой мужественной, самой лаконичной прозы! Но для Толстого он барышня. Поэтому для Толстого, философия которого абсолютно физиологична, и это очень легко доказывается; философия, на 90 процентов вырастающая из страха смерти,— конечно, она Чехову абсолютно чужда.

Мне скоро предстоит десятиклассникам рассказывать, про духовный перелом Толстого, «арзамасский ужас» и мою любимую повесть «Записки сумасшедшего»; тот когнитивный диссонанс, который для Толстого был неразрешим: я знаю, что я бессмертен, но я умру. Как это примирить? Голос смерти — «я здесь», а ее не должно быть. И точно также смертью проникнута «Смерть Ивана Ильича», а представить, что что-то есть за смертью, Толстой в силу этой физиологичности своего дара не может. И поэтому его выход из страха смерти тоже физиологический — надо правильно жить, и это представление о правильной жизни тоже аскеза: «Не ем больше мяса, а питаюсь только рисовыми котлетками» (пресловутая ленинская формула).

Как объяснить ребенку, как ему рассказать, что основа толстовского метода — это не просто тотальный реализм, но это прежде всего физиологический, биологический реализм, если хотите? Как это объяснить? Вот Софья Андреевна говорила, что всегда, когда дети ему жаловались на тоску или несчастливую любовь, он говорил, что надо прочистить желудок. Это не делает Толстого писателем меньшего масштаба, боже упаси, потому что изобразительная сила не зависит от тех корней, которые лежат в основе мировоззрения. Она зависит от божьего дара. Но дело в том, что этот божий дар в руках Толстого очень часто подобно лопате в руках сумасшедшего: сейчас он копает, а завтра начнет ею молотить.

Дело в том, что в основе этого перелома в толстовском мировоззрении лежали причины отчасти физиологические, а в огромной степени причины стилистические. Ему надоело писать хорошо и захотелось писать голо, а уже от этого стилистической эволюции произошел этот перелом. Чехову с самого начала было органичнее так писать, он вообще не физиологичен. Он только в этом смысле акварелен, графичен… Так-то он совсем не акварельный писатель.