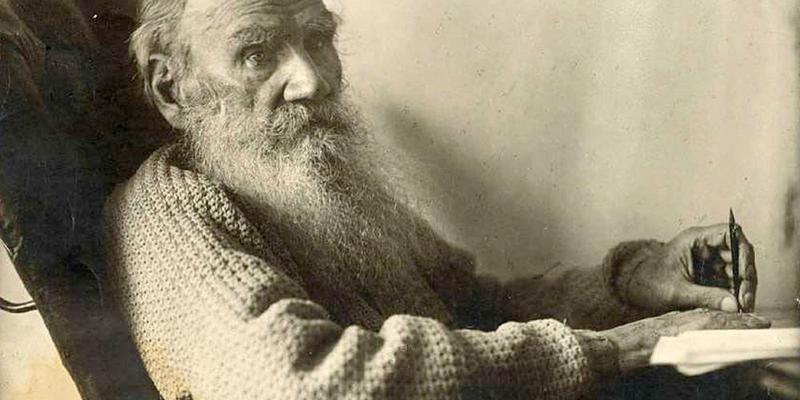

То, что она была предопределена, это сто процентов. Все возвращенцы были обречены. Другой вопрос, могла ли она избежать этого, стать осведомительницей до ареста, начать закладывать других? Это тоже, кстати, не панацея в советских условиях. Не знаю, она же знала, на что идет. Ей Бунин сказал — и мне ужасно нравится этот эпизод, я его часто цитирую,— перед отъездом: «Идиотка, девчонка, дура! Куда ты едешь к этим большевикам? К этим уродам? Они тебя арестуют, сошлют в Сибирь! Господи боже мой, тебе 24 года. Если бы мне было бы 24 года — пешком пошел бы в Россию, ноги стер бы до колен». Это бунинские внутренние противоречия естественны и очень мною уважаемы. Это как Толстой идет по Арбату с Сулержицким, и тот говорит: «Фу, посмотри на этих двух кавалергардов, животные ведь!» Прошли мимо и тот снова: «Левушка, какое счастье! Молодые, красивые, здоровые! Все бы отдал, чтобы идти сейчас так по Арбату и шпорами звенеть». Или, как говорил сам Толстой: «Я не попугай, чтобы всю жизнь повторять одно и то же»,— так он говорил Горькому, когда тот его ловил на противоречиях.

Так что Ариадна Эфрон все знала. Вернее, она понимала, что это может произойти. А альтернативы не было. Ну а что, остались бы они в Париже. Человеку некуда было бежать в 30-е годы. Резистанс — это тоже, в общем, обреченность. Аля Эфрон — еврейка наполовину, большой шанс, что она участвовала бы в спасении других евреев, выводила бы из облав, переправляла бы их в Швейцарию, расклеивала бы листовки,— непохоже, чтобы Аля уцелела в Париже. А Цветаева вообще была обречена, «чужая везде». Чудом Набокову повезло уехать в Штаты, и то Алданов помог. А так двадцатый век — это, знаете, как у Некрасова в балладе «Выбор»: «Люб тебе, девица, лес вековой: с каждого дерева броситься можно вниз головой».