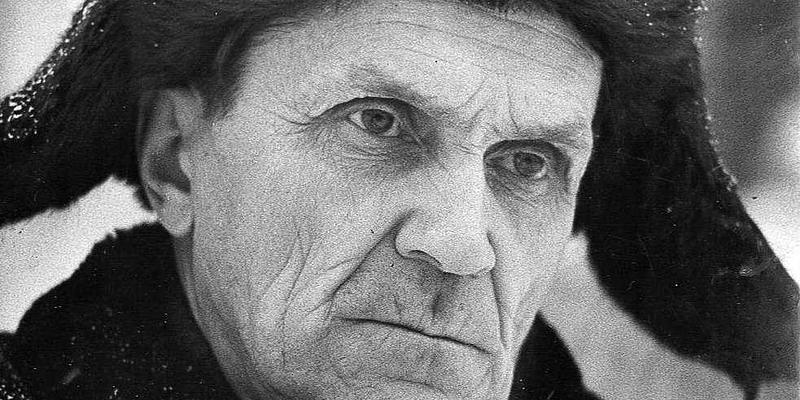

Варлам Шаламов, чьи даты жизни 1907 – 1982, вполне позволяют представить испытания, которым он подвергался, наверное, самая трагическая, самая страшная биография в русской литературе. Даже Мандельштам, даже Цветаева на его фоне кажутся счастливцами. Шаламов — сын вологодского священника. Варлам довольно рано приехал в Москву, работал дубильщиком, поступил в МГУ, два года изучал юриспруденцию, был отчислен, потому что скрыл социальное происхождение, скрыл, что отец — священник.

Участвовал в нескольких кружках московских, часто слушал Маяковского, вошел в троцкистскую оппозицию и впервые был арестован еще в 1929 году, после чего три года отбывал срок. Вернулся, работал, отбывал срок в Вишере, о чем, собственно, написал свой цикл очерков, называемый им антироманом «Вишера». Потом с 1932 по 1936 работал журналистом, напечатал несколько рассказов, довольно успешно стартовал. Был арестован опять за троцкизм, получил пять лет.

После отсидки получил еще десятку за то, что в разговоре со стукачом назвал Бунина русским классиком. Доходил, умирал от пеллагры в 1946-м, чудом выбился на должность фельдшера, это его спасло. И в 1953-м одним из первых был реабилитирован, но уехать не мог. Вернулся в Россию, настоящую Россию с Дальнего Востока только в 1956-м.

Еще в 1954-м он успел послать стихи Пастернаку. Пастернак отозвался о них восторженно, непонятно, то ли из сострадания, то ли действительно любил такую простую скупую поэзию, к которой сам стремился в поздние годы.

С 1956-го Шаламов живет сначала под Москвой, потом в Москве, и постоянно, не отрываясь ни на минуту, записывает свою колымскую правду. Как он писал Солженицыну, «Лагерь — это место, куда человеку лучше не попадать ни на минуту, никаких положительных аспектов это не несет, никакой пользы для души оттуда извлечь нельзя, но уж если мы там были, наш долг — сказать абсолютную правду, всю праву до конца».

Основной корпус «Колымских рассказов» закончен к 1962 году. Шаламов их показывает, рассылает очень осторожно. Никто их не печатает. После этого он пишет еще три цикла. Вообще «Колымские рассказы» — это шесть книг. Последние три — это «Очерки преступного мира», «Артист лопаты» и «Перчатка, или КР-2» («Колымские рассказы-2») — это уже новый жанр, жанр в литературе небывалый.

Вообще надо сказать, что «Колымские рассказы» Шаламова, как, собственно, его послелагерная жизнь делятся на три совершенно четких этапа. Этап первый — когда это еще проза. Там есть какие-то литературные отсылки. Например, «играли в карты у коногона Нарумова» — ясное дело, что «играли в карты у конногвардейца Нарумова», «Пиковая Дама», Наумова. Естественно, что там есть какие-то элементы традиционные прозы, есть вымысел, хотя его очень мало, есть портрет. В общем, это все еще обладает чертами литературы.

Второй период, начиная примерно с «Воскрешения лиственницы», — это уже так называемая, как как говорил Алесь Адамович, сверхлитература. Документальная проза, предельно голая, прикасающаяся к самому страшному у нас. Ну вот классический такой пример — это рассказ «Прокаженный», страшней которого, я думаю, в русской литературе нет ничего. Во всяком случае, образ этих прокаженных, которые прячутся под полом, причем они любовники при этом, эти два голых белых гладких тела, покрытые всей этой коростой, — ничего более ужасного, я думаю, русская литература не знала.

Через некоторое время после этого наступает третий период — период распада, распада сознания. Шаламов страдал болезнью Меньера, которая нарушает очень сильно координацию движений. Но это не было его главной проблемой. Он страдал довольно тяжелым комплексом психических заболеваний, многих сразу. Уже позднее по-настоящему начал мучить его лагерный голод, лагерный ужас остаться без еды. Поэтому постоянно он еду припрятывал, сухари сушил. Потом уже, попав в дом престарелых, в которым он прожил последние свои годы, прежде чем его привели в интернат для психохроников, он все время мучился голодом и припрятывал еду. Много было психозов: мания преследования, страх панический — это у всех лагерников было всегда. У многих не отсидевших тоже, но у отсидевших особенно. Постоянная такая мания повторов, несколько таких эпилептоидных, я бы сказал, постоянно он повторяет одни и те же мысли, фразы, рассказы полны повторяющихся деталей.

И вот странным образом его рассказы о пеллагре, о распаде голодного сознания, обо всем, что он пережил в послевоенной Колыме — это странным образом совпадает с его писательской манерой, потому что поздний Шаламов, описывая свой опыт доходяги, тоже забывает слова, тоже повторяется, тоже топчется на одном месте. Это дистрофическая проза, только теперь уже дистрофией охвачен мозг старика, мозг умирающего Шаламова, и поэтому последние рассказы из колымских, из «КР-2» — это, наверное, самое страшное чтение, потому что это живая иллюстрация к тому, о чем он говорит.

Нужно сказать, что Шаламов и сам по себе для русской литературы очень нетипичный автор. Нетипичный — потому, что шаламовская концепция человека резко выпадает из рамок литературы 20-го века. Шаламов честно считает, что проект «Человек» не состоялся, что его надо отменить. Ну три было писателя в России, которые до этого дошли. Вру, может быть, четыре, но у последнего это никак в литературе не отразилось.

Я вот помню совершенно отчетливо, как я года два назад был в гостях у Кушнера. И вот Кушнер мне рассказывал, как он читал документы о том, как несколько сотен евреев живыми замуровали в шахте в 1943-м году, и эти люди там несколько дней умирали. И вот он рассказывал: «Когда я об этом прочел, я понял, что, наверное, все-таки после Второй мировой войны проект «Человек» следует закрыть, все-таки «Человек» не выдержал, все-таки он провалился. Можно сказать, что после того, что было в двадцатом веке, дальше жить нельзя. Вот все я терпел, но когда я прочел эти документы, я сломался».

Я подумал, что Шаламов к этому выводу пришел значительно раньше. А еще раньше пришел к нему Горький, который уже в ранних своих текстах утверждает, что да, человек — это то, что надо переплавить. Строго говоря, еще и Ницше об этом говорил, что человек — это его усилие быть человеком. Сам по себе он еще не готов, не сделан. И еще откровение, проговорился Леонов в своем романе «Пирамида». Леонов сказал: «В человеке роковым образом нарушен баланс огня и глины. Человек — проект неудавшийся, ну ничего уже с этим уже не поделаешь. Надо смириться. Нужен новый человек».

И такой страшной констатации этой неудачи до Шаламова и после Шаламова в литературе не было. Вот по Солженицыну, например, лагерный опыт может быть благотворен, он может выковать человека, но это, утверждает Шаламов, потому, что Солженицын в настоящем-то аду не был. Он был сначала в шарашке, потом в Экибастузе, но он не был на Колыме, где из человека выбивали, выжимали, выдавливали все человеческое. Шаламов считал, что на всей Колыме он встретил одного порядочного человека — Георгия Демидова, ученика Ландау, харьковского физика.

Демидов написал, кстати, наверное, отчасти под влиянием Шаламова свою лагерную прозу, очень сильную, из которой самый известный рассказ — «Дубарь». Рассказ, который каким-то — знаете, вот странно про него говорить — он каким-то острием своим, своей сутью Шаламову абсолютно противопоставлен. Про что там история? Там заключенному надо похоронить дубаря, и он не знает, кто умер. А оказывается, что родила зечка, и надо похоронить младенца. Он думает, что младенец уродливый, крошечный, скелетик такой, а ребенок абсолютно здоровый и какой-то удивительно гладкий, масляный, сливочный, пишет он, и удивительно красивый. И когда он его хоронит, то он испытывает чувство благодарности и восхищения, потому что вот человек даже здесь, даже в этом условии, даже вот этот мертвый ребенок напоминает о божественном величии каком-то, как это ни ужасно.

А вот у Шаламова, я думаю, он бы его сожрал. Вот так бы это было. Или что-нибудь еще бы он с ним сделал, но, во всяком случае, он бы не восхищался, он бы не благодарил, он бы только ужасался, потому что для Шаламова все в лагере напоминает об унижении, об отвращении, гибели человека, все распад, все мерзость.

Там есть замечательный совершенно рассказ — «Артист лопаты», где герой на какую-то секунду поверил, что к нему десятник относится хорошо, выписывает ему деньги, а деньги эти он ему выписывал только для того, чтобы нагло присвоить. Вообще все абсолютно тексты «Колымских рассказов» — это истории о том, как Крист, главный герой такой шаламовский, разочаровывается в новых и новых людях. Интеллигенты оказываются все сплошь и рядом гнилыми, урки все со своей блатной романтикой живут по принципу «умри ты сегодня, а я — завтра». Простой рабочий паренек, которого Крист утешал когда-то в камере тюремной и пытался его ввести как-то в азы тюремного быта, попав на Колыму, Криста именно гнобит с самой большой жестокостью, потому что сущность его рабская, Шарикова. И это жуткие совершенно рассказы о том, как любая надежда на человеческое оборачивается очередным крахом, очередным человеческой полной несостоятельностью. Потому что человек по Шаламову — это такая абсолютно людоедская скотина, на которую наброшен очень тонкий покров человечности, культуры, цивилизации, и все это слетает после месяца голода.

Холод — это вообще по Шаламову самая страшная вещь, потому что воздействие холода тотально. Человек, стиснутый холодом, ни на минуту не свободен. Холод — это постоянное напоминание о ничтожестве.

Когда я вот давеча был в Норильске и смотрел там фотографии удивительных изобретений Косарева, который там придумал свои знаменитые зеркала, свою машину времени, когда я читал о каких-то подвигах Льва Зильбера, который выдумал гнать из ягеля спирт, когда я читал стихи того же Шаламова, сочиненные на Колыме, мне иногда хотелось поверить, что человеческий дух всесилен. Но Шаламов свои шесть книг написал для того, чтобы сказать: «Нет, не всесилен, бессилен. Человека надо преодолеть». А как его преодолеть — непонятно. Непонятно, что за человеком.

Надо сказать, что конец Шаламова был, последние его дни, ну это самое страшное, что можно себе представить. Во-первых, он абсолютно утратил координацию движений. Во-вторых, утратил речь, он мог уже только мычать, и в этом мычании едва-едва можно было разобрать слова. Он плохо понимал, кто перед ним и что перед ним. Он, кстати говоря, до 1975-го года пытался еще сохранять какие-то контакты с людьми, и мне рассказывали очевидцы о встрече их с Домбровским. Домбровский с ним пытался дружить. Шаламов пришел к нему и громким-громким своим голосом глухого крикнул: «Юра! Поздравь меня, я совсем оглох, я больше не слышу всей этой их фигни!». На что Домбровский, отчаянно ему тоже крича: «Лучше б ты ослеп!». И действительно, к сожалению, вся эта бредовина продолжала на Шаламова давить.

Надо сказать, что когда он в 1972 году отрекся от публикации «Колымских рассказов» за рубежом и написал в «Литгазету» письмо о том, проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, он был искренен. Он не верил в диссидентское движение, он считал, что «Колымские рассказы» должны быть напечатаны в России или не надо их печатать вовсе. А почему он не верил в диссидентское движение, ответить очень просто — потому что он вообще не верил в победимость вот этого чудовища, не верил в победимость сталинизма. В конце концов, он полагал, что сталинизм, видимо, — это самый органичный социальный строй для людей, в которых нет человеческого.

Он ушел непримиренным, не простившим, и, в общем, абсолютно железным, не склонным ни к эмпатии, ни к состраданию, ни к пониманию. Можно сказать, что его жизненная вот эта философия развалила, загубила его самого, но сказать так было бы слишком жестоко. А если смотреть абсолютно честно, если смотреть правде в глаза — разве так уж он не прав?

И всякий раз, когда в мире мы будем переживать этапы темных веков, всякий раз, когда человек будет оправдывать шаламовское представление о себе, мы будем перечитывать «Колымские рассказы» и благодарить его за то, что он за нас сказал самое страшное. Сказал, что интеллигенция ни в чем не виновата перед народом, что в народе нет никакой богоносности и никакой правды, что попытка увидеть в русском народе святость — это всего лишь обожествление его звериной тупости. И много-много еще других вещей. Что в блатном мире нет никакой романтики, а есть только подлость и абсолютный эгоцентризм, что блатной мир можно только уничтожить, а перевоспитать нельзя.

Всякий раз в дурные безнадежные минуты мы будем открывать Шаламова и будем благодарны ему за тот резонанс, в который он с нами вступает. Слава богу, всегда есть надежда, что мир не исчерпывается только этим. Но сегодня в наши дни Шаламов читается как наш брат, как наш любимый собеседник. Дай бог, чтобы когда-нибудь мы смогли это преодолеть.В 1969 год были впервые опубликованы «Колымские рассказы» Варлама Шаламова — писателя с «самой страшной биографией» во всей русской литературе. В новом выпуске «Ста лекций» Дмитрий Быков рассказал о том, как события жизни Шаламова — юность, лагерь на Колыме, переезд в Москву и старость, омраченная психическими заболеваниями, — свзязаны с его жестокими, «голыми» в своей правдивости произведениями.

Мы дошли до 1969 года, до года первой книжной публикации, естественно, за границей, «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Варлам Шаламов, чьи даты жизни 1907 – 1982, вполне позволяют представить испытания, которым он подвергался, наверное, самая трагическая, самая страшная биография в русской литературе. Даже Мандельштам, даже Цветаева на его фоне кажутся счастливцами. Шаламов — сын священника вологодского, довольно рано приехал в Москву, работал дубильщиком, поступил в МГУ, два года изучал юриспруденцию, был отчислен, потому что скрыл социальное происхождение, скрыл, что отец — священник.

Участвовал в нескольких кружках московских, часто слушал Маяковского, вошел в троцкистскую оппозицию и впервые был арестован еще в 1929 году, после чего три года отбывал срок. Вернулся, работал, отбывал срок в Вишере, о чем, собственно, написал свой цикл очерков, называемый им антироманом «Вишера». Потом с 1932 по 1936 работал журналистом, напечатал несколько рассказов, довольно успешно стартовал. Был арестован опять за троцкизм, получил пять лет.

После отсидки получил еще десятку за то, что в разговоре со стукачом назвал Бунина русским классиком. Доходил, умирал от пеллагры в 1946-м, чудом выбился на должность фельдшера, это его спасло. И в 1953-м одним из первых был реабилитирован, но уехать не мог. Вернулся в Россию, настоящую Россию с Дальнего Востока только в 1956-м.

Еще в 1954-м он успел послать стихи Пастернаку. Пастернак отозвался о них восторженно, непонятно, то ли из сострадания, то ли действительно любил такую простую скупую поэзию, к которой сам стремился в поздние годы.

С 1956-го Шаламов живет сначала под Москвой, потом в Москве, и постоянно, не отрываясь ни на минуту, записывает свою колымскую правду. Как он писал Солженицыну, «Лагерь — это место, куда человеку лучше не попадать ни на минуту, никаких положительных аспектов это не несет, никакой пользы для души оттуда извлечь нельзя, но уж если мы там были, наш долг — сказать абсолютную правду, всю праву до конца».

Основной корпус «Колымских рассказов» закончен к 1962 году. Шаламов их показывает, рассылает очень осторожно. Никто их не печатает. После этого он пишет еще три цикла. Вообще «Колымские рассказы» — это шесть книг. Последние три — это «Очерки преступного мира», «Артист лопаты» и «Перчатка, или КР-2» («Колымские рассказы-2») — это уже новый жанр, жанр в литературе небывалый.

Вообще надо сказать, что «Колымские рассказы» Шаламова, как, собственно, его послелагерная жизнь делятся на три совершенно четких этапа. Этап первый — когда это еще проза. Там есть какие-то литературные отсылки. Например, «играли в карты у коногона Нарумова» — ясное дело, что «играли в карты у конногвардейца Нарумова», «Пиковая Дама», Наумова. Естественно, что там есть какие-то элементы традиционные прозы, есть вымысел, хотя его очень мало, есть портрет. В общем, это все еще обладает чертами литературы.

Второй период, начиная примерно с «Воскрешения лиственницы», — это уже так называемая, как как говорил Алесь Адамович, сверхлитература. Документальная проза, предельно голая, прикасающаяся к самому страшному у нас. Ну вот классический такой пример — это рассказ «Прокаженный», страшней которого, я думаю, в русской литературе нет ничего. Во всяком случае, образ этих прокаженных, которые прячутся под полом, причем они любовники при этом, эти два голых белых гладких тела, покрытые всей этой коростой, — ничего более ужасного, я думаю, русская литература не знала.

Через некоторое время после этого наступает третий период — период распада, распада сознания. Шаламов страдал болезнью Меньера, которая нарушает очень сильно координацию движений. Но это не было его главной проблемой. Он страдал довольно тяжелым комплексом психических заболеваний, многих сразу. Уже позднее по-настоящему начал мучить его лагерный голод, лагерный ужас остаться без еды. Поэтому постоянно он еду припрятывал, сухари сушил. Потом уже, попав в дом престарелых, в которым он прожил последние свои годы, прежде чем его привели в интернат для психохроников, он все время мучился голодом и припрятывал еду. Много было психозов: мания преследования, страх панический — это у всех лагерников было всегда. У многих не отсидевших тоже, но у отсидевших особенно. Постоянная такая мания повторов, несколько таких эпилептоидных, я бы сказал, постоянно он повторяет одни и те же мысли, фразы, рассказы полны повторяющихся деталей.

И вот странным образом его рассказы о пеллагре, о распаде голодного сознания, обо всем, что он пережил в послевоенной Колыме — это странным образом совпадает с его писательской манерой, потому что поздний Шаламов, описывая свой опыт доходяги, тоже забывает слова, тоже повторяется, тоже топчется на одном месте. Это дистрофическая проза, только теперь уже дистрофией охвачен мозг старика, мозг умирающего Шаламова, и поэтому последние рассказы из колымских, из «КР-2» — это, наверное, самое страшное чтение, потому что это живая иллюстрация к тому, о чем он говорит.

Нужно сказать, что Шаламов и сам по себе для русской литературы очень нетипичный автор. Нетипичный — потому, что шаламовская концепция человека резко выпадает из рамок литературы 20-го века. Шаламов честно считает, что проект «Человек» не состоялся, что его надо отменить. Ну три было писателя в России, которые до этого дошли. Вру, может быть, четыре, но у последнего это никак в литературе не отразилось.

Я вот помню совершенно отчетливо, как я года два назад был в гостях у Кушнера. А мы, в общем, я не рискну себя назвать его другом, но учеником, младшим товарищем — рискну. И вот Кушнер мне рассказывал, как он читал документы о том, как несколько сотен евреев живыми замуровали в шахте в 1943-м году, и эти люди там несколько дней умирали. И вот он рассказывал: «Когда я об этом прочел, я понял, что, наверное, все-таки после Второй мировой войны проект «Человек» следует закрыть, все-таки «Человек» не выдержал, все-таки он провалился. Можно сказать, что после того, что было в двадцатом веке, дальше жить нельзя. Вот все я терпел, но когда я прочел эти документы, я сломался».

Я подумал, что Шаламов к этому выводу пришел значительно раньше. А еще раньше пришел к нему Горький, который уже в ранних своих текстах утверждает, что да, человек — это то, что надо переплавить. Строго говоря, еще и Ницше об этом говорил, что человек — это его усилие быть человеком. Сам по себе он еще не готов, не сделан. И еще откровение, проговорился Леонов в своем романе «Пирамида», о котором мы будем, конечно, говорить, Леонов, который сказал: «В человеке роковым образом нарушен баланс огня и глины. Человек — проект неудавшийся, ну ничего уже с этим уже не поделаешь. Надо смириться. Нужен новый человек».

И такой страшной констатации этой неудачи до Шаламова и после Шаламова в литературе не было. Вот по Солженицыну, например, лагерный опыт может быть благотворен, он может выковать человека, но это, утверждает Шаламов, потому, что Солженицын в настоящем-то аду не был. Он был сначала в шарашке, потом в Экибастузе, но он не был на Колыме, где из человека выбивали, выжимали, выдавливали все человеческое. Шаламов считал, что на всей Колыме он встретил одного порядочного человека — Георгия Демидова, ученика Ландау, харьковского физика.

Демидов написал, кстати, наверное, отчасти под влиянием Шаламова свою лагерную прозу, очень сильную, из которой самый известный рассказ — «Дубарь». Рассказ, который каким-то — знаете, вот странно про него говорить — он каким-то острием своим, своей сутью Шаламову абсолютно противопоставлен. Про что там история? Там заключенному надо похоронить дубаря, и он не знает, кто умер. А оказывается, что родила зечка, и надо похоронить младенца. Он думает, что младенец уродливый, крошечный, скелетик такой, а ребенок абсолютно здоровый и какой-то удивительно гладкий, масляный, сливочный, пишет он, и удивительно красивый. И когда он его хоронит, то он испытывает чувство благодарности и восхищения, потому что вот человек даже здесь, даже в этом условии, даже вот этот мертвый ребенок напоминает о божественном величии каком-то, как это ни ужасно.

А вот у Шаламова, я думаю, он бы его сожрал. Вот так бы это было. Или что-нибудь еще бы он с ним сделал, но, во всяком случае, он бы не восхищался, он бы не благодарил, он бы только ужасался, потому что для Шаламова все в лагере напоминает об унижении, об отвращении, гибели человека, все распад, все мерзость.

Там есть замечательный совершенно рассказ — «Артист лопаты», где герой на какую-то секунду поверил, что к нему десятник относится хорошо, выписывает ему деньги, а деньги эти он ему выписывал только для того, чтобы нагло присвоить. Вообще все абсолютно тексты «Колымских рассказов» — это истории о том, как Крист, главный герой такой шаламовский, разочаровывается в новых и новых людях. Интеллигенты оказываются все сплошь и рядом гнилыми, урки все со своей блатной романтикой живут по принципу «умри ты сегодня, а я — завтра». Простой рабочий паренек, которого Крист утешал когда-то в камере тюремной и пытался его ввести как-то в азы тюремного быта, попав на Колыму, Криста именно гнобит с самой большой жестокостью, потому что сущность его рабская, Шарикова. И это жуткие совершенно рассказы о том, как любая надежда на человеческое оборачивается очередным крахом, очередным человеческой полной несостоятельностью. Потому что человек по Шаламову — это такая абсолютно людоедская скотина, на которую наброшен очень тонкий покров человечности, культуры, цивилизации, и все это слетает после месяца голода.

Холод — это вообще по Шаламову самая страшная вещь, потому что воздействие холода тотально. Человек, стиснутый холодом, ни на минуту не свободен. Холод — это постоянное напоминание о ничтожестве.

Когда я вот давеча был в Норильске и смотрел там фотографии удивительных изобретений Косарева, который там придумал свои знаменитые зеркала, свою машину времени, когда я читал о каких-то подвигах Льва Зильбера, который выдумал гнать из ягеля спирт, когда я читал стихи того же Шаламова, сочиненные на Колыме, мне иногда хотелось поверить, что человеческий дух всесилен. Но Шаламов свои шесть книг написал для того, чтобы сказать: «Нет, не всесилен, бессилен. Человека надо преодолеть». А как его преодолеть — непонятно. Непонятно, что за человеком.

Надо сказать, что конец Шаламова был, последние его дни, ну это самое страшное, что можно себе представить. Во-первых, он абсолютно утратил координацию движений. Во-вторых, утратил речь, он мог уже только мычать, и в этом мычании едва-едва можно было разобрать слова. Он плохо понимал, кто перед ним и что перед ним. Он, кстати говоря, до 1975-го года пытался еще сохранять какие-то контакты с людьми, и мне рассказывали очевидцы о встрече их с Домбровским. Домбровский с ним пытался дружить. Шаламов пришел к нему и громким-громким своим голосом глухого крикнул: «Юра! Поздравь меня, я совсем оглох, я больше не слышу всей этой их фигни!». На что Домбровский, отчаянно ему тоже крича: «Лучше б ты ослеп!». И действительно, к сожалению, вся эта бредовина продолжала на Шаламова давить.

Надо сказать, что когда он в 1972 году отрекся от публикации «Колымских рассказов» за рубежом и написал в «Литгазету» письмо о том, проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, он был искренен. Он не верил в диссидентское движение, он считал, что «Колымские рассказы» должны быть напечатаны в России или не надо их печатать вовсе. А почему он не верил в диссидентское движение, ответить очень просто — потому что он вообще не верил в победимость вот этого чудовища, не верил в победимость сталинизма. В конце концов, он полагал, что сталинизм, видимо, — это самый органичный социальный строй для людей, в которых нет человеческого.

Он ушел непримиренным, не простившим, и, в общем, абсолютно железным, не склонным ни к эмпатии, ни к состраданию, ни к пониманию. Можно сказать, что его жизненная вот эта философия развалила, загубила его самого, но сказать так было бы слишком жестоко. А если смотреть абсолютно честно, если смотреть правде в глаза — разве так уж он не прав?

И всякий раз, когда в мире мы будем переживать этапы темных веков, всякий раз, когда человек будет оправдывать шаламовское представление о себе, мы будем перечитывать «Колымские рассказы» и благодарить его за то, что он за нас сказал самое страшное. Сказал, что интеллигенция ни в чем не виновата перед народом, что в народе нет никакой богоносности и никакой правды, что попытка увидеть в русском народе святость — это всего лишь обожествление его звериной тупости. И много-много еще других вещей. Что в блатном мире нет никакой романтики, а есть только подлость и абсолютный эгоцентризм, что блатной мир можно только уничтожить, а перевоспитать нельзя.

Всякий раз в дурные безнадежные минуты мы будем открывать Шаламова и будем благодарны ему за тот резонанс, в который он с нами вступает. Слава богу, всегда есть надежда, что мир не исчерпывается только этим. Но сегодня в наши дни Шаламов читается как наш брат, как наш любимый собеседник. Дай бог, чтобы когда-нибудь мы смогли это преодолеть.