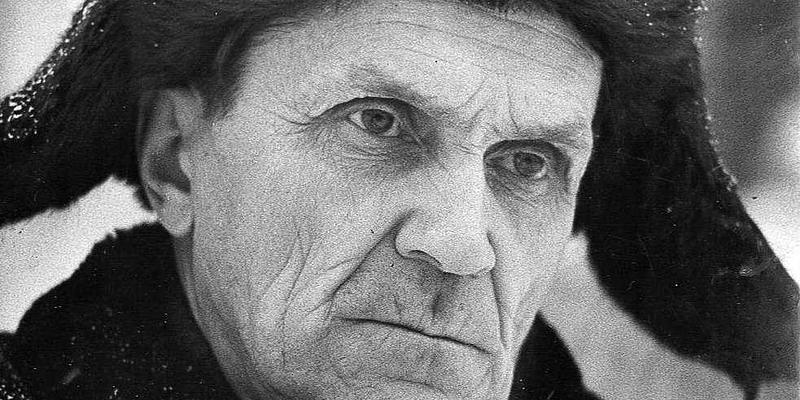

Поскольку курс называется «История тюрьмы и каторги в русской литературе» (эволюция тем), то без Шаламова никак. Конечно, я с гораздо большим удовольствием даю Домбровского. Но я не могу не признать, что Шаламова тоже читать всегда интересно, в этом есть немножко садо-мазо. Это ужасно грустно, но Шаламов для меня – немного Стрикленд, то есть человек, который свой распад превратил в литературу, в живопись. В чем удивительная особенность шаламовской прозы? Шесть книг, начиная с «Колымских рассказов» и кончая «Артистом лопаты» или «Перчаткой, или КР-2», – это определенная, несознательная, получившаяся так эволюция распада личности. У него все больше становится повторов, инверсий, он все больше настаивает на одном. Ранний Шаламов – первая книга, начиная с «На представку», «По снегу», «Воскрешение лиственницы» – это вполне себе рассказы, это вполне себе проза. Есть сюжета, есть отсылки к классике «Пиковой даме», то есть «у конногвардейца Нарумова». И даже есть ирония. По крайней мере, есть что-то человеческое и литературное. Это еще не превращается в страшную хронику расчеловечивания, прежде всего своего собственного.

Постепенно он подмечает за собой больший амморализм, подчеркивает, что невиновных нет, а любой выживший – виновен. А дальше начинается распад сознания – повторения, незаконченные фразы; видно, что где-то почерк уже невозможно расшифровать. Шаламов сделал из «Колымских рассказов»… Это можно сравнить с подвигом Есенина, который распад пьяного сознания показал в «Москве кабацкой». У него же все было трезво и прекрасно в «Сорокоусте», «Инонии», «Небесном барабанщике». Там все было хорошо. А в последних двух годах уже он не может выдержать форму, начинается мания величия, много смешного, страшного. Это саморазрушение, такая хроника.

Шаламов – это тоже хроника постепенного умирания, распада. Это можно сравнить с дневником Юры Рябинкина – мальчика, который умирает от голода в блокадном Ленинграде. Пишет же Гранин, что постепенно язык и дневник превращается в месиво, в хаос. А иногда просто вся страница исписана: «Хочу есть». Не дай бог, конечно. Прости господи, конечно, об этом страшно думать. Но Шаламов – может быть, бессознательно – сумел превратить свою книгу в памятник распада. И это тоже победа, конечно, прежде всего победа над материалом.

А вообще, конечно, «Колымские рассказы» – это хроника поражения. Не поражения Шаламова: он выжил, он не сделал ни одной подлости. Он не стучал ни на кого, не подсиживал никого. Хотя он говорил, что мы выживали за счет чужой жизни – да, наверное так, – но все-таки Шаламов прожил жизнь чистую. Даже его отречение 1972 года – вещь вынужденная. Но при этом Шаламов не победитель. Выживший, но не победитель, потому что он задался целью (как и Надежда Яковлевна Мандельштам в своей несправедливой книге) показать, как выглядит распад человека, как выглядит распавший человек. И действительно, последние рассказы в «КР-2» – это уже повторение, талдычение, недоконченные слова. Понятное дело, что болезнь Меньера его губила, приступы учащались. Потом, эта мания преследования, прятание в наволочку сухарей, любой еды, страх, что отправят в интернат для психохроников, куда и отправили в конце концов… Трудно представить более страшную судьбу, чем шаламовская. Но в ней есть и какое-то упоение. Он мог бы, наверное, спастись и в 30-е годы. И главное, он мог бы лечиться ментально, не записывать всех этих бредов, повторов, бесконечного сведения счетов. Но он хочет показать, как выглядят окровавленные кишки; человек, которого переехало поездом. И он из своей судьбы делает жесточайший, кровавый и безусловно пугающий эксперимент.