Я не бог весть какой структуралист. Если отвечать на вопрос о сюжетных архетипах, сюжетных механизмах подростковой прозы и что вообще, собственно, мы называем «young adult»? Ведь в Америке есть огромная литература на эту тему. Как правильно сформулировал один замечательный исследователь, Аронсон, однофамилец нашего замечательного философа: «Понятие «подросток» и понятие «литература» крайне трудно определимы». Давайте договоримся считать подростком существо от 12 до 19, до 18 лет, а подростковой литературой – литературу, написанную с точки зрения одинокого, мятущегося героя, который противостоит классу, обществу, родителям. Иными словами, находится с миром, что называется, в «любовной ссоре», по-фростовски говоря, то есть находится в сложных отношениях.

Так вот, я бы рискнул сказать (это тоже как-то на уровне интуиции, как инженер в «Эдеме» у Лема, который говорит, что чувствует разомкнутую структуру, но не понимает, как она работает)… Мне кажется, что подростковая проза вся – так или иначе – базируется на неразрешимости конфликта. То есть герой сталкивается с миром, он заведомо обречен проиграть или как-то мимикрировать под окружающую действительность. Он проигрывает в любовной схватке, потому что первая любовь не бывает счастливой. Она всегда драматическая, за ничтожным исключением. Он проигрывает в схватке с классом, куда он пришел: он там буллингу подвергается. Он проигрывает родителям, потому что он всегда перед ними виноват по определению. Хотя бы потому, что они старше.

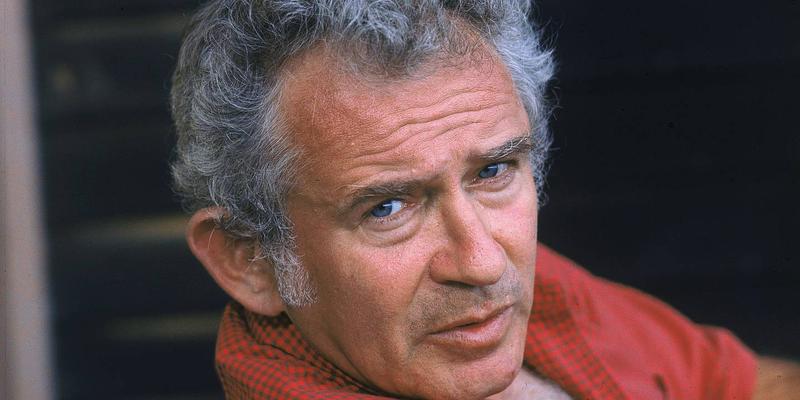

И я бы сказал, что главный метасюжет всей подростковой прозы (формулирую абсолютно интуитивно, эмпирически) – это поиск личного варианта спасения в заведомо проигрышной ситуации. Как Холден Колфилд («Над пропастью во ржи»), который, безусловно, проиграл, ведь он вернулся и в школу, и в семью, но он приобрел какой-то уникальный опыт. Он рассказал историю. Или как Гекльберри Финн, который тоже в итоге был вынужден вписаться в социум, вернуться к вдове. Но он тоже приобрел бесценный опыт, спас Джима, и так далее.

Иными словами, подростковая проза – это поиск личного варианта пути, варианта спасения в заведомо проигрышной коллизии. Наверное, как-то так. Хотя это тоже чрезвычайно интуитивная вещь. Проблема, которая меня самого занимает очень сильно, и у меня нет ответа на этот вопрос: очень мало в мировой литературе (может быть, единицы) текстов, где герой появлялся бы подростком, а потом возвращался бы как взрослый человек. Даже Гарри Поттер в этом плане не состоялся. Хотя там есть последняя глава, где он взрослый, но, по большому счету, Гарри Поттер остается вечным подростком, в том числе и в «Проклятом дитя» он сам как взрослый не действует. Есть его диалог с Дамблдором, но там Гарри Поттер не эволюционирует, он не повзрослел.

Я думаю, что невозможность написать взрослого героя связана с тем, что это будет совершенно другой человек и, соответственно, другая литература. Подросток и взрослый герой различаются по одному принципу: подросток все еще думает, что общечеловеческие законы на него не распространяются. А взрослый человек уже смирился с тем, что они обречены его коснутся, что он обречен превратиться в одного из многих. Что он такой как все, все-таки. Единственный известный мне удачный пример, где герой подростковой прозы вернулся бы к нам во взрослом состоянии, – это «Три мушкетера», где 19-летний д’Артаньян возвращается к нам сначала взрослым, потом – стареющим, и все три д’Артаньяна – это разные люди. У Дюма это получилось, этого нельзя отнять.

Марк Твен всю жизнь мечтал написать книгу о взрослых Томе Сойере и Геке Финне, и даже о постаревших. Но у него это не получилось, и он отказался от этого замысла, который ужасно нравился Самойлову или Наровчатову, то есть «ифлийцам». Это в их переписке всплывает, в мемуарах Самойлова о Наврочатове, например, есть отсылка к этому письму Твена. Но мы не можем представить ни повзрослевшего Тома, ни повзрослевшего Гека.

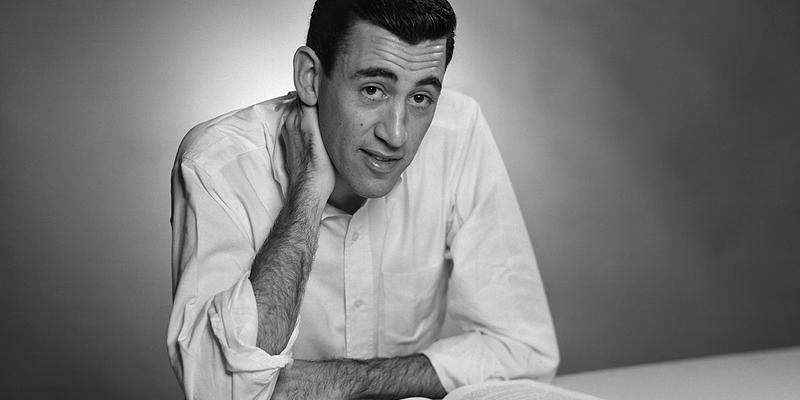

Считается – и я продолжаю на это надеяться, – что в бумагах Сэлинджера есть рассказ о выросшем Холдене Колфилде. И даже кто-то там говорил, что рассказ о постаревшем Колфилде соседствует с рассказом о Симоре Глассе и его загробном опыте. Это было бы интересно прочитать. Но для этого надо ждать, чтобы сын Сэлинджера закончил работу над архивом. Он клянется, что мы сможем это прочитать. Хотелось бы все-таки как-то, понимаете, прочесть это при нашей с вами жизни. Десять лет уже прошло, как Сэлинджера нет с нами, и с тех пор сын что-то пытается сделать с его архивом. То обещали, что в 2015-м году что-то появится, то – что в 2020-м. Сейчас уже скоро 2025-й, и хотелось бы какой-то определенности. Если там действительно есть продолжение про Колфилда, то тогда, по крайней мере, будет понятна его ревность к любым попыткам закончить, продолжить этот сюжет.

Естественно, что есть вопрос о причинах повышенного внимания к подростковой прозе сегодня. На этот вопрос ответить легче всего: дело в том, что мы сегодня все переживаем ту же ломку, которую и переживает умный подросток. Мир переживает сегодня великий антропологический перелом, результаты этого перелома абсолютно непонятны, непредсказуемы.