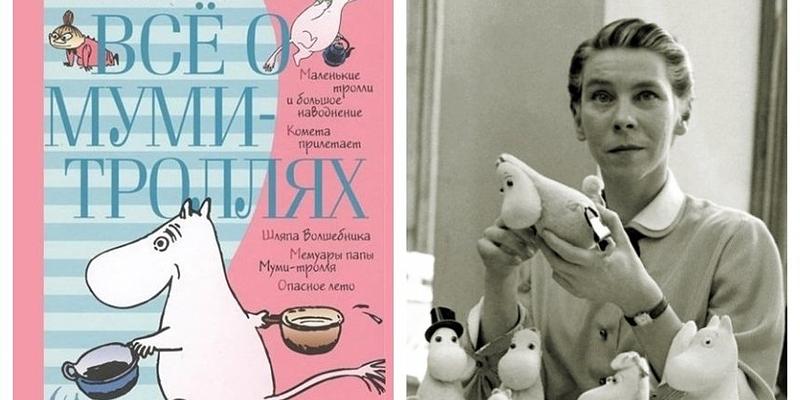

Туве Янссон представляется мне блистательной наследницей скандинавской сказочной традиции, в которой есть и Ибсен, и Сельма Лагерлёф, и Астрид Линдгрен, конечно, тоже, отчасти и Гамсун. Дело в том, что скандинавская литература немножко похожа на японскую, потому что тоже это острова, фьорды, изрезанное такое побережье, сравнительно малая территория, довольно суровый климат и такое великое прошлое, зверское: в одном месте викинговское, в другом — самурайское. Страшный гнёт традиции, и поэтому со страшной силой вырывается из этой традиции отталкивающийся от неё модерн — такие авторы, как Акутагава, например, или весь «Кружок Белой Обезьяны».

А что касается Туве Янссон, то она, безусловно, человек модерна, и она, безусловно, продолжатель скандинавской революции в литературе, которая началась с Ибсена и Стриндберга. Но многие черты скандинавского характера, очень японские — прежде всего депрессивность — она унаследовала. Просто суровость вот этой природы и суровой жизни порождает разные реакции. В Японии она породила культ смерти, а в Дании, в Швеции, даже в маленькой Финляндии, где жила, работала и писала по-шведски Туве Янссон, она породила культ уюта. Это бывает иногда, потому что зимняя, заснеженная страна, более снежная, чем Япония, более холодная. И в этой стране единственное, что можно противопоставить льду вот этому — две вещи. И в этом смысле Туве Янссон — очень характерный пример внутреннего противоречивого скандинавского характера.

С одной стороны, это, безусловно, культ уюта — сидеть под абажуром так по-булгаковски. Веранда Муми-дома — это лучшее место на свете. И как бы далеко ни странствовал Муми-тролль, он обязательно возвращается туда, где висит лампа, где воет за стенами море, где вечно странствуют хатифнатты, а внутри, в этом кружке света, пьют пальмовое вино, едят шоколадку. Муми-мама всегда может что-то сготовить, и в сумке у неё всегда найдётся спасительный артефакт. Муми-папа вечно пишет мемуары и, кстати, хорошо стреляет из ружья, если что. Туда стремится даже вечный странник Снусмумрик. С одной стороны, культ вот этого уюта, трепет, некоторый страх за него — это всегда живёт в доме муми-троллей.

Но есть второе — то, что точнее всего отразилось в гениальном, на мой взгляд, рассказе «Филифьонка в ожидании катастрофы». Единственный способ победить страх катастрофы, вообще победить катастрофу — это сделать шаг ей навстречу. И в Туве Янссон это очень есть. Вот именно этот культ уюта, сознание его хрупкости и заставляет большинство её героев ехать на одинокий остров, как в «Конце ноября», или странствовать, как в «Комете».

Ведь самый точный роман, самая точная повесть о мировой войне — это «Муми-тролль и комета». Первая книга в жизни, которую я вообще прочёл! Мне было четыре года. Первая книга, которую я прочёл самостоятельно. И она предопределила всю мою жизнь, понимаете. Вот две вещи: постоянное чувство катастрофы, которое сопровождает всю мою жизнь (мне поэтому так близок Миндадзе, скажем, который всё время об этом пишет), постоянное чувство хрупкости мира, угрозы, нависающей над ним; и с другой стороны — вот это несколько издевательская готовность выйти навстречу этой катастрофе, сделать шаг, потому что прятаться от неё бессмысленно, надо шагнуть ей навстречу, как они шагают навстречу комете.

Чувство уюта в гроте… А грот там немножко похож на эти сценки из «Таинственного острова». И вообще муми-тролли очень похожи на героев Жюль Верна в «Таинственном острове». Вот этот уют посреди дикости. Чувство уюта там постоянно сопряжено с культом храбрости — таким несколько самурайским.

Вообще Туве Янссон очень японский автор, поэтому в Японии такой фантастический культ муми-троллей: там их продают в диком количестве, там делают мультики про них, на самолётах их рисуют. Ну, муми-тролли в Японии безумно популярные. Это самурайская книга, конечно. Но что ещё характерно для этого японского варианта? Это такая вечная тяга к странствию, потому что надо всегда уйти в далёкие холодные Одинокие Горы. И эти Одинокие Горы изображены…

И вообще все картинки у Туве Янссон сделаны не без прямого влияния Хокусая, и не только. Вообще японская культура очень сказалась в её живописи, в её графических работах, в её скульптурах, которые она тоже делала. «Дочь скульптора» у неё называется книга. Она умела в живописи всё, и в скульптуру она умела, и в графику. В изобразительных искусствах умела всё. И конечно, японская культура на неё повлияла колоссально, потому что именно для японской культуры характерна вот эта поэтика одиночества, одиноких прекрасных пустынных пространств. Муми-тролль, если угодно, всю жизнь восходит на свою Фудзияму, и поэтому в Одинокие Горы так его и тянет.

Хатифнатты, которые там появляются,— помните, эти вечные червеобразные странники, у которых нет ума, нет родины, нет дома. Они поклоняются барометру, потому что барометр для них — это такой единственный научный прибор, который для них важен, он показывает погоду. И как раз они только от погоды и зависят, они зависят от грозового электричества и так далее. Вот эти вечные странники — хатифнатты — это напоминание о вечном неуюте мира, которому надо всегда противопоставлять веселье и, главное, вот сумку Муми-мамы.

Сумка Муми-мамы очень символична. Почему это такой важный предмет? И в нём не случайно спят Тофсла и Вифсла (в «Шляпе волшебника»), потому что они находят в ней главное утешение. Потому что это такое средоточие материнской уверенности и хозяйственности. Понимаете, ведь Муми-мама никогда ничего не боится. Кстати говоря, она более умное существо, чем Муми-папа. Муми-папа мудрствует всё время. Хотя он такая прочная основа этого мира, судя по его мемуарам прелестным, но он всё-таки, как бы сказать, немножечко такой напыщенный мужчина средних лет, немножко на Карлсона похожий своим самомнением. Но он, как и всякий скандинавский мужчина, знает, что он перед стихией беспомощен. А вот женщина, которая всему противопоставляет своё ворчание, свой быт, свою готовность к любому повороту событий,— вот это Муми-мама.

Муми-мама — это такая немножко Сольвейг, это продолжение, конечно, такой григовско-ибсеновской линии. И действительно, Муми-тролль, который всегда возвращается к маме и к своей Фрёкен Снорк,— это Пер Гюнт, который ходит и встречается с разными опасными сущностями, а потом всё равно, постарев, приходит рыдать на коленях у Сольвейг. Это такая немножечко сказочная травестия очень устойчивого литературного мотива.

Мне нравится особенно в Муми-маме то, что она чужда всякой патетике. Я намеренно не упоминаю здесь «В конце ноября», потому что… Вообще, это именно Туве Янссон первой придумала взрослеющего читателя. Её книги рассчитаны на чтение поступательное. «Муми-тролль и комета» — это для самых маленьких, а «Маленькие тролли и большое наводнение» — вообще для детей. «Шляпа волшебника» — это для 11–12 лет; «Опасное лето» и «Волшебная зима» — 13–14. Ну, «Мемуары папы Муми-тролля» — примерно того же возрастного уровня. А вот «В конце ноября» и «Папа и море» — это для подростка 16–17 лет, который понимает, насколько он одинок в бушующем мире и как важно в этом мире махать своим фонарём. Я говорил, что я несколько охладел к этой идее, но когда мне было 16–17 лет, вот этот фонарь Муми-тролля, который светит Морре и преобразует её,— это для меня было очень важно.

Я совсем не упомянул её такие книги, как «Серый шёлк», её замечательные фантастические рассказы, похожие на сны. Ну, эти притчи, я думаю, вы прочтёте самостоятельно. А пока пусть этот великий писатель поможет вам весело и с вызовом относиться к бурям мира.