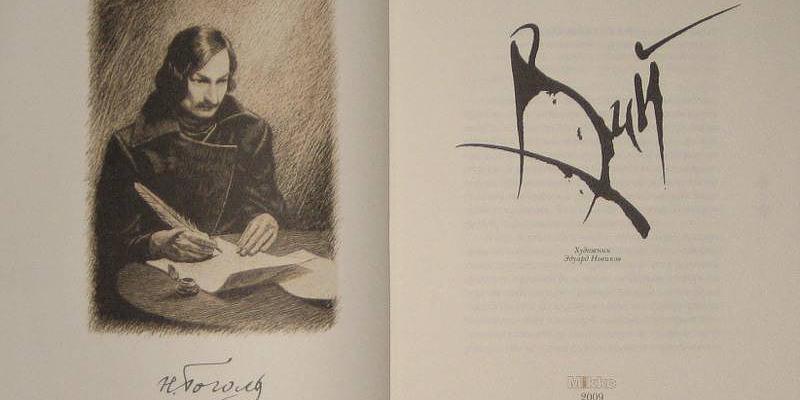

Да надо сказать, что церковь вообще довольно обычное место действия романтических текстов. Именно в церковь привозит Линору мертвый жених, именно к церкви в катенинской «Ольге» (тоже там действие перенесено в Украину) приезжает Ольга с мертвым женихом. Церковь – не просто место молитвы, а место битвы. Место битвы нечисти со святым. То, что Хома Брут именно в церкви эту последнюю битву выдерживает и проигрывает, – это вполне себе в литературной традиции.

Иное дело (и это очень странная история), что сегодня «Вий» воспринимается совсем иначе. Потому что у Гоголя была не только фантастическая проза. Я бы сказал, что это проза перформативная. Проза, которая умудряется каким-то образом доводить сказанное до реальности. Осуществлять, овеществлять ее. И сегодня «Вий» – это, конечно, повесть о том, как Панночка Украина влюбила в себя брутальную, недоверчивую Россию, потому что Хома Брут, само имя его, и есть синтез неверия Фомы и жестокости, брутальности Брута. Вот он пришел, и она его погубила, она его взяла. Он пытается вокруг себя круг очертить, а она и Вий его увидели, увидели его сущность.

Украина – да, это такая таинственная Панночка, в которую Россия была влюблена, которую она мечтала завоевать, но завоевать не смогла. Вот так воспринимается «Вий» сегодня, хотя Гоголь, конечно, не мог вкладывать туда этого смысла. Правда, есть некие намеки на то, что тема угнетения Украины, тема магии Украины, которая в конечном итоге побеждает, там есть. Помните, там, где Хома смотрит на Панночку, в черновике было сказано: «Как будто кто-то посреди пиршества запел песню об угнетенном народе». Потом, в цензурном варианте, Гоголь сделал: «Как будто среди пиршества кто-то запел похоронную песню». Но тема угнетенного народа там, наверное, косвенно присутствует. Народа, который искусственно присоединен. А есть ли там тема битвы православия с язычеством (об этом тоже есть вопрос), – нет, я не думаю, что здесь это. Здесь этого нет. Языческая тема там, грубо говоря, ни при чем. Это история о том (и об этом не надо забывать), что церковь – не место официоза, а место битвы. Место войны за душу христианина.

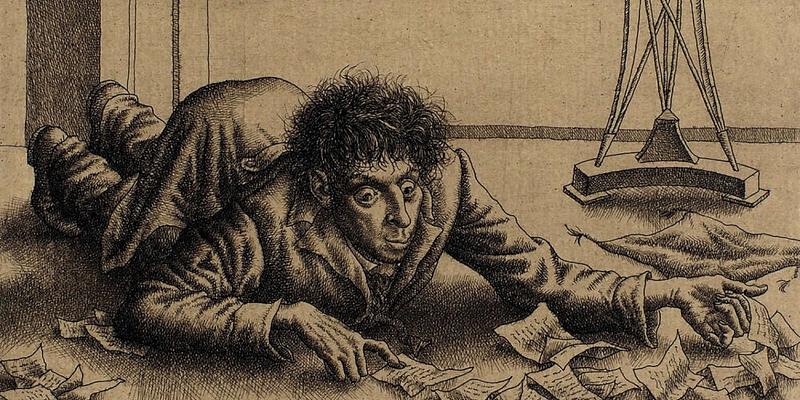

В данном случае есть три возможных исхода легенды. Гоголь ведь взял известную народную сказку о том, как такой нормальный, абсолютно бытовой, обычный персонаж молится за душу ведьмы. И, как всегда в битве добра со злом, есть три варианта: либо он эту женщину отмаливает и женится на ней, либо он побеждает ее и ее отвозят в поле, сжигают, а ему достается все ее состояние, либо они гибнут вместе. Но у Гоголя действительно взят тот вариант, когда она из-за гроба побеждает, когда она приводит союзника могущественного (Вия), похищая душу Хомы. Это тот же вариант загробной любви, мертвой невесты и мертвого жениха, который впоследствии аукнулся у Тургенева в «Кларе Милич». Та же загробная любовь, когда женщина-ведьма, актриса (не важно, любая сильная душа) забирает возлюбленного из-за гроба и побеждает его. Это довольно распространенный романтический мотив: «я перенес земные страсти туда с собой», «все равно ты будешь моим».