Я вообще очень рад, что сейчас интерес к Горенштейну пробудился. «Место» — прежде всего колоссально интересный роман. Я всем настоятельнейшим образом рекомендую его прочитать именно потому, что он неотрывно читается. За счет чего? За счет поразительной силы и точности. Понимаете, бывает точной истинной ненависти. Человек, который жил в общежитии хоть какое-то время (или в гостинице, или в доме колхозника), не может не оценить той жестокой точности, с которой Горенштейн описывает эти запахи людей, которые питаются плохой пищей, редко моются и работают круглые сутки. Эти сложнейшие отношения, которые возникают в комнате, где все время надо опираться на какие-то влияния, на чью-то защиту, выстраивать тонкую игру, чтобы тебя не задавили, не обнаружили твоих слабостей. Это как в армии, в принципе. Понимаете, Горенштейн, описывая этот мир общаги (а первая часть «Места», мне кажется, самая сильная), создал картину удивительную.

Видите, какое дело? Среди множества повестей и рассказов о рабочем классе 60-70-х годов более-менее выделяются «Большая руда» Владимова и его же «Три минуты молчания», в которых подчеркивается, что никакого коллектива, никакого артельного духа нет. Эти люди, как в «Трех минутах молчания» сказано, «заняты были одним делом, им угрожала одна опасность, а тем не менее более чужих друг другу, более ненавидящих друг друга людей просто не было рядом, просто не встречалось ничего подобного». Да и в «Большой руде», в этой барачной жизни все же, хотя и есть некие зачатки солидарности, но тем не менее видно, что все друг другу враги, что все друг за другом следят с тайной ненавистью, с тайным неодобрением. Это отчуждение в литературе 60-х очень редко где отражается, но вот оно есть у Горенштейна в «Зиме 53-го года» и прочитывается в романе «Место», потому что там характеры все придавлены страшно; люди придавлены этой жизнью — ненавидящие друг друга, живущие с постоянной злобной оглядкой, с постоянным прищуром — как бы увидеть живую слабость и на ней сыграть? Вот эта приплюснутая жизнь описана великолепна.

Потом уже, в третьей и четвертой части есть замечательные картинки этих тайных эзотерических сообществ, антисемитских кружков, кружков русских националистов,— картины поразительно точные. В общем, «Место» — это именно история страшного падения нравов и вот этой плоскости, приплюснутости всех характеров без исключения. Это, конечно, и история о борьбе за место под солнцем, это ещё и точная характеристика того места, в которое превратилась Россия. Она перестала быть страной, а стала местом, потому что людей ничто не объединяет, кроме ненависти и этой тайной оглядки. Конечно, это не реализм. Строго говоря, и нет никакого реализма. Это гротеск, до известной степени фантасмагория. И гротеск Горенштейна очень злой всегда, он доходит иногда до прямой патологии, как, скажем, в повести «Ступени», которая вся описывает сплошную патологию, и там здоровых людей попросту нет.

Мне кажется, что «Ступени» — самое неудачное произведение Горенштейна. Неудачное в том смысле, что как фантасмагория художественно неубедительно. Там уже действительно всех красок переложено со страшной силой. Но при всем при этом Горенштейн 70-х годов — это замечательная хроника озлобленности, вырождения. У него есть, конечно, есть необычайно трогательные, сентиментальные вещи, как рассказ «С кошелочкой» или уже упомянутая «Улица Красных Зорь» с её библейской простотой и такой совершенно сказочной, фольклорной, русской сентиментальностью. Но у него бывали и другие интонации. Вот Горенштейн таких повестей, как «Искупление» и таких рассказов, как «Шампанское с желчью» — это вот именно шампанское с желчью. «Попутчики» такая же повесть. Для меня вот этот злой, гротескный, «достоевский» Горенштейн — самый любимый. Хотя я ужасно люблю его нежные такие, сентиментальные вещи, люблю более спокойные тексты, как «Последнее лето на Волге», но, по большому счету, там, где он язвителен (как в «Месте»), там он достигает небывалых высот.

Тут надо вот какую сделать понятную ремарку. Когда вы описываете отрицательного протагониста, вообще человека неприятного, вы, безусловно, выигрываете в точности, зоркости, в читательской симпатии, конечно. Потому что людям приятно читать свои тайные мысли. Как говорит Владимир Новиков: «Приятно наедине с книгой признаться в том, в чем не можешь признаться даже наедине с собой». Вот это он сказал о Лимонове, но это довольно точно характеризует прозу Горенштейна. Но с другой стороны, достаточно эмпатичный, достаточно чувствующий читатель, от такой книги отвернется в конце концов. Потому что он все-таки тянется к положительной идентификации, а когда приходиться соотноситься с неприятным героем, героем малосимпатичным,— что делать, в точности выигрываешь, а в удовольствии читательском проигрываешь. И, скажем, «Жизнь Клима Самгина» — книга поразительно точная по портретам, по классификациям, по типам интеллигентов, которые там описаны. Но сказать, что эта книга претендует на читательскую любовь? Да она раздражает страшно, гранату глотать — это читать: ты все время как бы взрываешься изнутри.

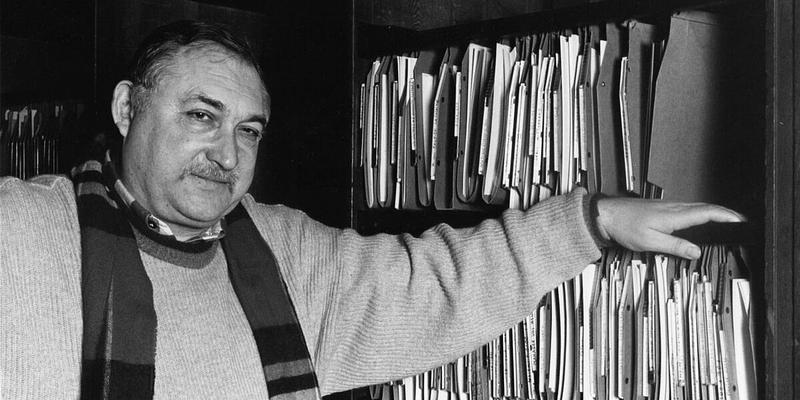

Горенштейн взял Гошу Цвибышева, который в пародии того же Новикова назывался очень точно Гога Иудышев. Этот персонаж уязвленный, закомплексованный. Он прекрасно видит чужие комплексы, он страшно убедителен, когда он ругается. Но ведь он хороших людей вокруг себя не видит. Он постоянно подчеркивает задавленную чувственность, свою патологическую мнительность и мстительность, свои эротические фантазии, неумение выстроить нормальные отношения. Он никого не любит, он всех людей в этой общаге оценивает (как и потом на работе) с одной точки зрения — чем они могут быть ему полезны. И когда мы читаем картину мира глазами Цвибышева, мы поражаемся её точности (с одной стороны), а с другой рано или поздно мы начинаем отплевываться. Нам хочется хоть немного человечности в этом герое, а все, что в нем есть человеческого — это его страшная уязвленность. Горенштейн умел писать других персонажей. Но ужас в том, что внутренняя линия в Цвибышеве была. Если меня спросят о самом точном автопортрете Горенштейна в его книгах, я назову вот это. Хотя это очень горько. Что может быть горче «Зимы 53-го года»? Очень горько это говорить, это признавать. Но Горенштейн ведь ничего не простил. Он не простил родителей, отнятых у него — мать умерла по дороге в эвакуацию, а отца репрессировали. Он всю жизнь, действительно, лепился к этому социуму, пытался в него попасть. Его отторгали, его пинали жестоко, его не признавали. И, конечно, его книга — это книга задавленной ненависти, глубоко личная, лиричная книга.

С чем можно сравнить Горенштейна? Пожалуй, Боб Слокум из «Что-то случилось» Хеллера имеет какие-то его черты, но Боб Слокум, конечно, гораздо более счастливый, гораздо более благополучный персонаж при всей трагичности его жизни. А так я уже сравнивал его много раз, скажем, с Гэддисом. Гэддис писатель ему наиболее близкий, потому что Гэддис такой же жесткий и бескомпромиссный аналитик и такой же мизантроп. Потому что мизантропы — довольно редкое явление в литературе. Есть мизантропы, но они не признаются. У меня подозрения в мизантропии Чехова, но его мизантропия, скажем так, уравновешена его состраданием, милосердием. Брезгливость опять-таки уравновешена некоторым, хотя и несколько брезгливым, но умилением. Горенштейн таких, по-моему, скидок и поправок не делает, он о человеке не слишком высокого мнения. И поэтому его, скажем, эротические сочинения (такие, как «Чок-чок») рисуют секс как занятие довольно омерзительное, с брезгливостью увиденное, хотя молодой человек наверняка будет возбуждаться, это читая. Но тем не менее есть здесь какая-то общая патина брезгливости. Но, может быть, нужен в литературе и такой взгляд.

Горенштейн все равно писатель огромной силы, совершенно не важно, устраивает ли вас его точка зрения на человечество или нет. Все равно пьес такого уровня, как «Бердичев» или «Детоубийца», просто нет в современной, рассматриваемой за последние лет 50, русской драматургии. Все равно романов, как «Искупление» («Псалом» меньше мне нравится), просто не найти. Или как те же «Попутчики». Это гениальный писатель. А насколько этот писатель соответствует вашим представлениям о гуманизме — не важно, приходится сослаться на фразу сына (в одной статье он писал, памяти Эдуарда Успенского), что хорошо написанное произведение с самыми человеконенавистническими интенциями все-таки воздействует на душу благотворнее, чем самое доброе плохо написанное. Хорошо нарисованный прудик действует на душу лучше, чем плохо изображенное ремесленное милосердие, питающее тощую собачку. Это довольно точная мысль, мне не хватило бы, наверное, цинизма её сформулировать, а ему бояться нечего.