В 1982 брежневский застой вступает в свою терминальную стадию. Но ещё три года как-то страна протянет в этом состоянии, уже без Брежнева. Но в 1982 году уже было понятно, что произойдут серьезные перемены, и индикатором этих перемен, как всегда, выступил Юлиан Семенов.

По мнению многих критиков, а не только комплиментарно, Семенов был серьезный писатель, изначально был задуман как серьезный писатель. Это уж не его вина, что так случилось, что он обслуживал интересы известного Комитета, был на хорошем счету у Андропова, иногда по его прямому заданию писал книги, как, например, «ТАСС уполномочен заявить», за три недели. Но за это и получал уникальные документы.

Но, в принципе, Семенов ― мыслитель. И он почувствовал, что произошел некий слом эпох. Почему в 1982 году он вернулся к циклу о Штирлице, который изначально назывался «Альтернатива», а впоследствии получил название «Экспансия», потому что «Экспансия» ― это главная часть второго, позднего Штирлица, а сейчас просто известен под названием «Штирлиц», чего уж там говорить? Ведь от Семенова все ждали следующей книги в 1973 году по понятным причинам.

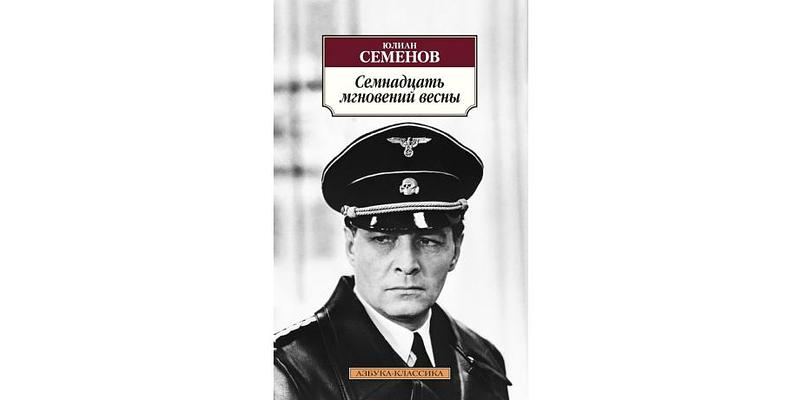

В 1972 году был снят самый известный советский сериал, его слава не была перебита даже «Местом встречи». Именно легендарный во всех отношениях фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» легитимизировал Штирлица как народного героя. Это то время, когда Семенов оказался неожиданно самым популярным писателем Советского Союза, а Штирлиц ― главным героем советского эпоса.

Тогда все ждали, что серий будет семнадцать, когда было двенадцать, все были жутко разочарованы. Я так стар, что хорошо это помню. Все ждали, что последует хоть какое-то продолжение о том, что будет со Штирлицем, вернувшимся в Берлин. Ведь действительно, он возвращается на верную смерть. Там сложные перипетии разведческого сюжета ускользали, конечно, от зрительского внимания, все смотрели на Табакова, Броневого и Плятта, не говоря про Тихонова.

Но тем не менее все понимали, что возвращаться для Штирлица крайне нежелательно, что хотя Центр и дал ему нового связиста, и всячески наградил званием Героя Советского Союза, но все понимали, что Штирлицу ехать ― это, в общем, по сути дела, возвращаться в ловушку, что он обречен. «Он имеет поэтому право долго сидеть на весенней земле и гладить ее руками». Этой фразой заканчивалась книга, и все ждали продолжения.

Продолжения никакого не последовало, хотя ходили темные слухи, что по возвращении Штирлиц неизбежно будет репрессирован, потому что провалится. Я тоже слухи эти помню. Но Семенов ждал с продолжением долгих девять лет. Чего он ждал? Почему в 1982 году сначала печатается в «Правде» ― в «Правде», не где-нибудь ― рассказ «Возвращение», а после него журнал «Москва» в двух номерах печатает «Приказано выжить», и эти два номера нельзя достать нигде?

У меня есть смутное ощущение, что Семенов о чем-то догадывался. Я не думаю, что он знал, но он предвидел достаточно серьезные перемены. Этими переменами, поверьте мне, в России пахло уже с 1980 года. Олимпиада принесла какие-то веяния, уже железный занавес был щеляст, уже начинались определенные экономические послабления, уже Андропов перед тем, как сбить южнокорейский «Боинг», всё-таки позвал в Россию Саманту Смит.

В общем, 1982–1983 годы были годами ожидания больших перемен. А так вышло, что цикл Семенова о Штирлице отражал эти главные перемены. Пелевин совершенно был прав, когда говорил: «Почему главным героем советского эпоса в это время стал разведчик?», причем разведчик, у которого всё время белая водолазка ослепительная под черной формой. Вот почему так важна была черно-белая эстетика этой картины, которую ни в коем случае нельзя было перекрашивать в цветной вариант.

Так вот, дело в том, что белая водолазка под черной эсэсовской формой ― это белая, чистая душа Штирлица под его вынужденной маской. Тогда мы все понимали: советский человек живет как разведчик. Он одно делает на работе, другое говорит дома и третье думает про себя. Он жил даже не двухслойной, а трех-, четырехслойной жизнью! Это была луковица. По выражению Гюнтера Грасса, «это всё было, расчищая луковицу».

И вот эта луковица-разведчик, луковица-шпион, человек со множеством личин, безусловно, делала Штирлица главным персонажем эпохи застоя. Родился он, кстати, не в застой, в 1967 году Семенов начал писать эту сагу, на излете шестидесятых. Но он отчетливо понимал, что разведчик будет главным героем. Видимо, в 1982-м этот разведчик, лишенный связи, выражал какую-то дезориентацию героя, какое-то ощущение человека, который попал в чужой мир, а зачем он так функционирует, уже непонятно.

Советская идеология была утрачена начисто, перспектив у Советского Союза не было. И в общем, если говорить совсем начистоту, то диссидент или просто мыслящий человек в Советском Союзе в 1982 году чувствовал себя примерно как Штирлиц в гитлеровской Германии, потому что связь утрачена, своих нет, а мир, куда он заброшен, явственно рассыпается. Уже ему не на что опереться.

Два слова о том, что делает Штирлица бессмертным героем. В свое время Андрей Шемякин, замечательный культоролог, озаботился проблемой: почему большинство анекдотов о Штирлице выдержаны в интонации каламбура, pan, говоря по-английски. Почему главный жанр этих анекдотов ― это именно жанр языковой игры?

Ведь сам роман Семенова, самый знаменитый, да и продолжение его написаны довольно суконным языком. Там нет, во всяком случае, прорыва. А все эти анекдоты выдержаны скорее в стилистике Ильфа и Петрова. Например: «Штирлиц почувствовал спиной, что приближается смертоносный свинец. Он успел отпрыгнуть, смертоносный свинец со свистом и хрюканьем промчался мимо».

Или, ничуть не хуже: «Штирлиц выстрелил в голову Мюллеру. Пуля со звоном отскочила. „Броневой“, ― догадался Штирлиц». Или: «Штирлиц сел враскорячку. Раскорячка вздрогнула и медленно тронулась с места». «Штирлиц выпал с третьего этажа и чудом зацепился за второй. Чудо распухло и мешало ходить». «„Трогай!“ ― сказал Штирлиц шоферу. Шофер потрогал и обалдел». «В углу двора двое эсэсовцев ставили машину на попа. „Бедняга пастор!“ ― подумал Штирлиц». И, наконец: «Штирлиц встал спозаранку и отдернул занавеску. Две румынские разведчицы были в его распоряжении уже год».

В чем, собственно, здесь причина? Почему юмор Штирлица ― это такой юмор вербальный, черноватый и языковой? Дело в том, что Штирлиц ― это продолжение Остапа Бендера, это советский плутовской роман на новом варианте. Это Бендер, которому удалось сбежать в Аргентину.

И действительно, это продолжает классическую традицию плутовского романа, христологического на самом деле, потому что первым плутовским романом было Евангелие. Отличительных черт этого героя не так много: у него всегда проблемы с отцом, его отцом является Бог и он его не видит. Штирлиц действительно отца почти никогда не видит, но он знает, что он был, и преклоняется перед образом отца.

Рядом с этим героем не может быть женщины, потому что он такой Одиссей, он всегда к этой женщине плывет. Понятно, что трикстер разрушает мир, а женщина его, как в гнездо, собирает. Отсюда тоже блистательный анекдот: «Штирлиц прочел шифровку. Центр поздравлял его с рождением пятого сына. Советский разведчик всплакнул: уже шестнадцать лет он не был на родине». Это из той же оперы.

Штирлиц, что самое удивительное, является носителем учения, носителем определенной доктрины. Доктрина Штирлица заключается в том, что верить нельзя никому. Даже с собой нельзя быть честным до конца. Помните, Мюллер говорит: «Здесь верить нельзя никому, мне ― можно». Вот Штирлиц считает, что верить нельзя совсем никому, даже себе. Это позиция постоянной игры.

И еще одна важная часть доктрины есть у Штирлица. Штирлиц очень любит родину, как в классическом анекдоте: «Штирлиц склонился над картой. Его неудержимо рвало на родину». Но проблема в том, что он любит её издали: «Берег мой, берег ласковый, покажись вдали, краешком, тонкой линией». Берег где-то. Любить родину надо издали. Это потрясающее откровение Штирлица. Мы по-настоящему любим её тогда, когда мы на ней не живем. Вот когда мы возвращаемся, тут мы сразу всё понимаем.

Ну и, естественно, важная черта трикстера ― это то, что у него всегда есть глуповатый друг, в случае Штирлица это радистка Кэт, которая ничего не понимает, но любит его страшно, и есть герой-предатель, герой-антагонист, который в чем-то ему родствен, как Клавдий Гамлету, но при этом абсолютно ортогонален по вектору. Это Мюллер в данном случае, такой же умный и хитрый, как Штирлиц, но настоящий мясник, абсолютно бесчеловечный.

Кстати говоря, в функции глуповатого друга может выступать и профессор Плейшнер, который, в общем, тоже такой лох, классический представитель христологического мифа, один из апостолов Штирлица. У него есть пастор Шлаг и есть профессор Плейшнер, о котором тоже рассказывали циничный анекдот: «Плейшнер уже пятый раз прыгал из окна, но яд всё не действовал».

Так вот, Штирлиц герой бестселлера именно потому, что он принадлежит древней традиции плутовского романа. Но была, мне кажется, у Семенова ещё одна важная причина приступить к продолжению Штирлица. Ведь в самом деле, представьте себе, человек вышел в самые популярные советские писатели, открыл героя, о котором рассказывают анекдоты (впервые со времен фильма «Чапаев»), и, по сути дела, обеспечил себе франшизу, которая могла бы кормить его правнуков, что, собственно, она и делает. И девять лет он молчит. Почему?

Понятное дело, потому что рассказать о возвращении Штирлица можно будет, когда произойдут известные перемены. Вероятно, Семенов, довольно запросто беседуя с Андроповым, ― а он бывал у него, ― получил некие намеки на то, что определенные послабления (по крайней мере в искусстве) сделаны будут. И обратите внимание, в это время действительно начинает печататься многое из советского авангарда, появляются тексты, которые в печати непонятно как существуют. «Новый мир», одновременно печатая мемуары Брежнева, начинает медленно, осторожно печатать вещи вроде «Альтиста Данилова», вроде «Самшитового леса», вроде «Уже написан Вертер». В общем, появляется какая-то щель.

И, видимо, Семенов чувствует, что можно будет рассказать о будущем Штирлица, о его бегстве в Аргентину, о его взаимодействии со сбежавшими нацистами и, наконец, о его трагической судьбе по возвращении на ту самую Лубянку. Лубянка могла произвести такой акт самоочищения, тем более по роману «Бомба для председателя» 1969 года мы уже знаем, что Штирлица не убили, он ещё в шестидесятые годы разоблачает неонацистов. Ну, посадили, но потом же покаялись, реабилитировали, значит, в судьбе Штирлица наметилась некая ясность. И поэтому Семенов, видимо, получил какие-то гарантии, что он сможет эту сагу завершить.

Штирлиц вообще переживал все главные этапы советской истории. Когда мы с Владимиром Вороновым пытались составить его подробную биографию, у нас выходило, что он успел поучаствовать в революции, в инциденте на КВЖД, успел, естественно, в тридцатые годы рано внедриться в Испанию, испанский вариант, успел спасти Краков вместе со своим сыном, успел предотвратить сепаратные переговоры немцев и американцев. После этого вполне естественно, что его не могли не коснуться репрессии.

Кстати говоря, работая в последние годы над последним, восемнадцатым романом о Штирлице, ― «Доверие» или «Сомнение», были разные варианты названия, более вероятно «Сомнение», ― Семенов предполагал его даже провести через службу у Колчака, потому что уже стало можно и это. Таким образом как-то петляла биография и Семенова, и биография Исаева.

В 1982 году в романе «Приказано выжить» Штирлиц попадает в одну из самых опасных передряг. Когда он вернулся, Мюллер, конечно, понял, что Штирлиц русский или во всяком случае работает на русских. Помните, еще в «Семнадцати мгновениях» Мюллер думает: «А он хорошо держится. Если он действительно шпион, я боюсь представить размер ущерба, причиненного им Рейху».

Кстати говоря, дословно этими же словами думает Максим Каммерер про Льва Абалкина: «Это был прогрессор такого темпа, что мне нелегко было удерживать его в ритме своего восприятия. Если он действительно чужой, я не знал, как его остановить». Вот эта тема поиска чужих, поиска шпиона, поиска провокатора для литературы застоя очень актуальна.

Так вот, проблема Штирлица заключается в том, что когда он уже разоблачен, на его есть виды. Конечно, Мюллер не отпустит его просто так, сказав: «Идите, Исаев, и передайте Сталину, что я был с вами гуманен». Конечно, такое невозможно. Мюллер задумывает игру. Он через генерала Гелена подбрасывает Штирлицу компромат на большинство советских военачальников и с этим компроматом его выпускает, а если Штирлиц сбежит, то на него самого есть компромат, потому что там убили шведку, шведскую подданную, и так подстроили, что он окажется виновен.

Конечно, самый сильный эпизод романа ― это сцена, когда уже в апреле Мюллер пытается применить к Штирлицу сыворотку правды, а Штирлиц, чтобы не проговориться, в это время думает о Пушкине, потому что Пушкин ― это такая его опора нравственная. Он думает о его прелестном почерке, о его прелестном автопортрете. Для него Пушкин ― какая-то опора. И Штирлиц побеждает даже сыворотку правды. Он умудряется во время пытки ничего не сказать, потому что Пушкин его спас. И все любимые, заветные мысли Семенова о Пушкине вложены, конечно, опять в уста Штирлица.

Героически морально победив, он получает от Мюллера задание, выходит с портфелем во время бомбардировки (в портфеле ― компромат), но тут так получается, что бомба ухает непосредственно на Берлин и Штирлиц попадает в результате прямо на русского солдата, который бежит ему навстречу. И Штирлиц думает: «Ах ты мой родной!», думает, что сейчас он сдастся, но в это время русский солдат, ничего не понимая, в него стреляет, а в себя Штирлиц приходит уже в госпитале, с документами на чужое имя, и оказывается в Испании без связи, без какой-либо надежды связаться со своими.

Так начинается последнее, грандиозное приключение Штирлица, цикл «Экспансия», «Экспансия–1, –2 и –3», во время которого он сначала в Испании, а потом в Аргентине мучительно пытается выйти на связь со своими, сказать, что он цел, доказать Центру, что он не сдался, не перевербован, что он ещё нужен. И заканчивается всё романом «Отчаяние», когда мы узнаем, что Штирлица самого посадили. Правда, у него был довольно щадящий режим, его даже возили в рестораны, пытаясь таким образом задобрить. Он сидел среди московской толпы, а, может быть, это была такая особо изощренная пытка. А в это время погибли его Сашенька и его сын. Вот такая трагическая оказалась судьба у разведчика Исаева.

В каком-то смысле роман «Приказано выжить» ― это духовная автобиография самого Семенова, который, будучи классическим шестидесятником, всю жизнь притворялся для этого режима своим и пытался работать на самую умную, как ему казалось, и наименее коррумпированную часть этого режима ― на КГБ. Из этого ничего не вышло. Поняв, что жизнь его, в общем, зашла в тупик, Семенов в 1991 году переживает тяжелый нервный срыв и вследствие этого инсульт. В 1990-м, точнее, его накрывает, а в 1991-м он умирает.

Правда, еще в августе 1991 года он был в сознании. Когда семья его спросила: «Что будет с путчем?», он сумел сказать: «Три дня». И не ошибся, действительно три дня был срок этого режима. А в октябре 1991-го (фактическая ошибка, Семенов умер в сентябре 1993 года) Семенов умер, совсем молодым человеком, чуть за шестьдесят. Как Штирлиц, который оказался без связи со своими. Понимаете, Штирлиц мог пережить крах нацистской Германии, но крах Центра он пережить не мог. И Семенов почувствовал, что крах этого Центра случился.

В некотором смысле поколение читателей Штирлица, к которому принадлежу и я, сегодня тоже живет в условиях разрушенного Центра. Безусловно, тот Запад, на который мы стремились и на который бывали заброшены, во многих отношениях обманул наши ожидания, но и родина уже давно не тот берег ласковый, которого мы ожидали.

Поэтому Штирлиц как главный герой семидесятых годов естественным образом погиб, и погибла, прямо скажем, идея, его породившая. Но, оглядываясь сегодня на 1982 год, на «Приказано выжить», мы с радостью чувствуем, что на доске стояла сложная комбинация с неочевидными последствиями. Для Штирлица не всё было кончено, для него были варианты. И перечитывать сегодня эту умную, талантливую, остросюжетную массовую прозу довольно занятно.

Кстати, я сам всю жизнь мечтал продолжить тему Штирлица, а поскольку живы Броневой и Табаков, я к ним обоим обращался с идеей сделать для них пьесу. И такая пьеса им очень понравилась, может, я ещё напишу её когда-то.

Идея в том, как выживший Шелленберг ― он не умер от рака печени ― приезжает к Мюллеру, который скрывается в лесах Аргентины, для того, чтобы выяснить с ним единственный вопрос: Штирлиц наш или не наш? И тогда в результате их диалога ― у меня уже есть финал этой пьесы ― Шелленберг, встав и щелкнув каблуками, говорит: «Всё-таки что ни говорите, Мюллер, а это были лучшие годы нашей жизни».

Вот таким образом я как-то, если угодно, предсказал советскую ностальгию по всем этим делам. Так что как знать, может быть, Штирлиц окажется бессмертным, ведь мы не знаем, как он умер. И в этом смысле самым актуальным остается последний анекдот: «Штирлиц завернул за угол, а там… Там… Там… Та-та-та-там… Там… Там…».