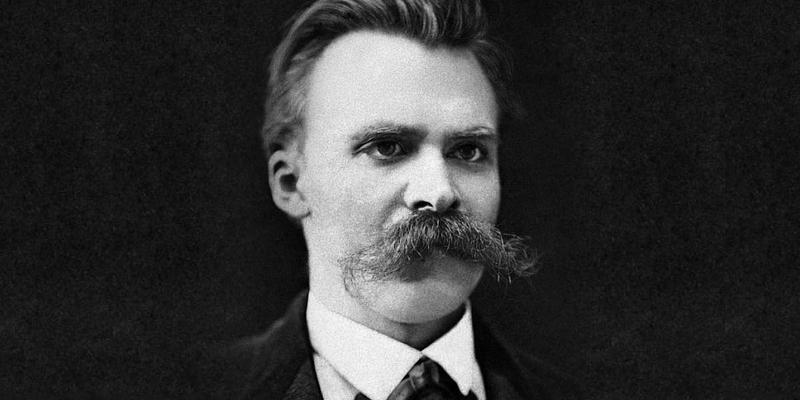

Произведения я вам такого не назову, но «Рассуждения аполитичного» Томаса Манна — это книга ницшеанца и в некотором отношении романтика, и в этой книге проследить генезис фашизма проще всего. Слава богу, что Томас Манн благополучно это заблуждение преодолел. Связь романтизма и фашизма наиболее наглядно показана в «Волшебной горе»: иезуит Нафта высказывает там очень многие романтические взгляды. Наверное, у Шпенглера можно найти очень многие корни фашизма и последствия романтизма. Противопоставление культуры и цивилизации, безусловно, романтическое по своей природе. То колено, тот сустав, где романтизм соединяется с фашизмом, проще всего обнаружить у Ницше, потому что… Я прекрасно понимаю, что Ницше гений, он мне очень симпатичен, как мыслитель и стилист, и у Ницше, в конце концов, в его афоризмах просто уловлен главный жанр XX века — жанр фрагмента, жанр блога, если угодно, и розановские афоризмы растут из ницшеанских точно также, как и из них растет форма подачи Витгенштейна, только Витгенштейн — это, скажем так, рост в другую сторону, к небу, а Розанов — это глубже в подполье.

Мне тем не менее представляется, что Ницше наиболее явно обозначил переход романтического, такого мистического мировоззрения в фашизм, в «волю к власти», в такое упертое и несколько, я бы сказал, наивное антихристианство. Как говорил Пастернак: «Это то же христианство, только к нему он пришел с другой стороны» (говорил он Гладкову). Но безусловно, при всем при этом есть корни фашизма. Конечно, когда Манн писал, кажется, Брандлю: «Если нация не выдерживает своих великих людей, пусть она из больше не рождает»… А с другой стороны, видите ли, очень трудно представить себе ту нацию, которая не опьянела бы от идей Ницше, у него же сказано: «Найти меня не штука, потерять меня теперь будет гораздо труднее».

Именно поэтому романтизм в своем предельном выражении смыкается с фашизмом. Корни романтизма — в эстетике безобразного, вот в этой кантианской мысли, довольно глубокой, что мы наслаждаемся не только прекрасным. Мы наслаждаемся и безобразным: есть негативное наслаждение, которое происходит из чувства тревоги, трепета, страха. Условно говоря, есть наслаждение понятным и наслаждение непонятным. Романтизм — это реакция на рационализм просвещения, на веру в массы, в естественного человека; романтизм — это реакция на французскую революцию, которая показала, что человек или толпа, предоставленная самой себе, гораздо больше интересуется публичными казнями, чем созиданием. Наполеон — не порождение романтизма; скорее, романтизация Наполеона и быстрое разочарование в нем (и у Бетховена, и у Байрона) — это как раз порождение романтизма. Это страшное разочарование в просветительстве, в народолюбии, в гуманизме, если хотите. Все это оказалось не просто скучным, а кровавым. Французская революция и породила романтизм. Андре Шенье — это как раз и есть самая прямая реакция, особенно у Пушкина, конечно. «Андре Шенье» — это стихотворение, выражающее разочарование в самой идее народного блага.

Ну и потом появляются всякие «Каины» и «Манфреды» и надо сказать, что «Каин» байроновский — уже вполне себе фашистское произведение. Это романтизация преступления: он же убил Авеля не из низменного мотива, не из зависти, а потому что не хочет приносить жертву богу. И появляется Каин, такой романтический сверхчеловек; попытка увидеть в Наполеоне романтического героя, надо сказать, была довольно наивной, потому что Наполеон кто угодно менее всего романтик. И кстати говоря, «Герой нашего времени» — это в огромной степени постромантическое произведение; произведение, полное насмешки, вы вслушайтесь в монолог Вертера о том, как «ненавистны мне рассудительные люди, как я ненавижу людей, проповедующих жизнь, отрицающих самоубийство… Да что вы знаете о самоубийстве?! Что вы знаете о буре, что вы знаете о безумии?» Да весь этот период «бури и натиска» — это дикий, конечно, моветон, и, разумеется, конечно, Печорин издевается над всем этим: там весь романтизм отдан Грушницкому, который явно дурак.

Поэтому ощущение романтизма как отрицания прагматики, как отрицания рационального — это кратчайший путь к фашизму, вообще говоря, и дискуссия Чернышевского и Достоевского о корнях морали она и приводит к апологии подполья (во всяком случае, Достоевского она приводит), к апологии иррационального. Ему кажется, что рациональная мораль, лужинская теория целого кафтана — ему кажется, что это лакейство, что человек из добрых чувств ничего не делает, а делает только потому, что этого хочет его левая нога. И это прекрасно, а прагматизм — это лакейское. Вот мы, пожалуйста, и получили в XX веке иррационализм, культ иррационального, который в фашизме воплощен наиболее наглядно, и, в общем, конечно, это такая ницшеанская песнь-пляска, затянувшаяся на тридцать долгих лет.