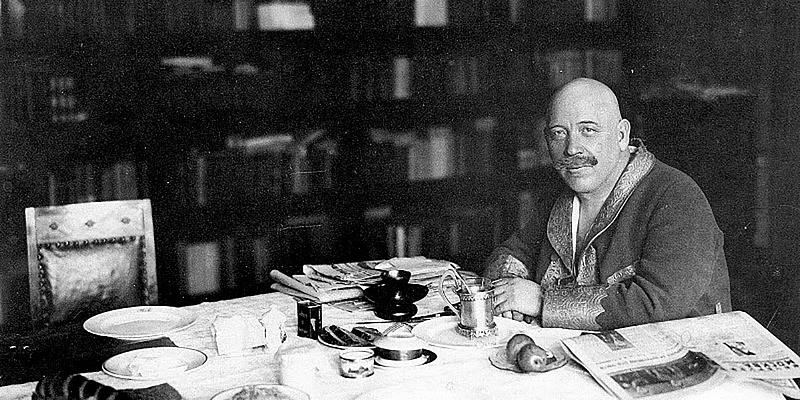

С хевсурами после работы

Лежал я и слышал сквозь сон,

Как кто-то, шальной от дремоты,

Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала

Заря, и, закованный в снег,

Двуглавым обломком кристалла

В окне загорался Казбек.

Я вышел на воздух железный.

Вдали, у подножья высот,

Курились туманные бездны

Провалами каменных сот.

Из горных курильниц взлетая

И тая над миром камней,

Летела по воздуху стая

Мгновенных и легких теней.

Земля начинала молебен

Тому, кто блистал и царил.

Но был он мне чужд и враждебен

В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,

Скопленье домов и закут,

Казалось мне в это мгновенье

Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека

Справляя людские дела,

Живая душа человека

Страдала, дышала, жила.

А он, в отдаленье от пашен,

В надмирной своей вышине,

Был только бессмысленно страшен

И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,

Внизу, из села своего,

Лишь мельком смотрели хевсуры

На мертвые грани его.

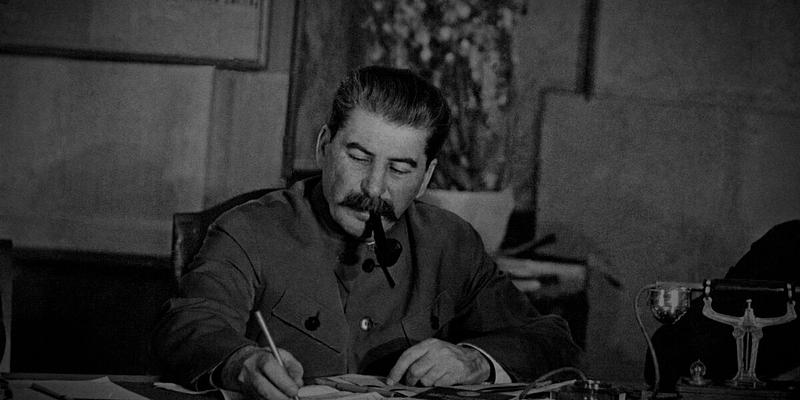

Все понятно, в общем, с адресатом этого стихотворения, это довольно прозрачный текст. 1957 год, и естественно, что для Заболоцкого оно в одном ряду с событиями этого времени: с преодолением культа, с преодолением Сталина.

Понимаете, у каждого русского большого писателя был свой роман со Сталиным, и я полагаю, что это стихотворение Заболоцкого, который вообще находился с Пастернаком в довольно интенсивном диалоге, далеко не всегда благостном, — это ответ на пастернаковские «Волны». «Волны» — это стихотворение начала 30-х, в котором делается попытка познать время, полюбить время, признать его, и немудрено, что здесь грузинская тема, кавказская тема, тема гор непосредственно ассоциируется со сталинским величием. И у Пастернака это так, и у Заболоцкого это так.

Пастернаковская поэма продиктована именно преклонением, попыткой признать Сталина наследником грузинского характера, именно Сталин оформился во что-то прочное, как соль, если цитировать Пастернака. Именно Сталин — воплощение кавказского характера с его острыми гранями. И вот жесточайшее разочарование в этом надмирном величии, предпочтении живой души кристаллам льда — это основа стихотворения Заболоцкого. Оно, конечно, полемично не только к стихотворению Пастернака. Оно полемично по отношению к собственной «Второй книге», ведь многие стихи «Второй книги» Заболоцкого холодны, классичны (хочется сказать «кристаллографичны»), и в них есть тоже ощущение надмирного холода, надмирного величия, возникает образ полярного величия с его Седовым, который умирает, «сжимая компас верный». Образ корабля, затертого во льдах, и есть образ империи. Заболоцкий отдавал себе в этом отчет, но испытывал к этому образу определенную неприязнь.

«Казбек» — это образ величия абстрактного, надмирного, образ страшной жестокости. Понимаете, есть такие многократные попытки (довольно пошлые) увидеть в Заболоцком именно сталиниста. Вот есть очень плохая — прости господи — книга о Заболоцком, которая вышла в серии «ЖЗЛ», где доказывается, что он не понимал сельское хозяйство в поэме «Торжество земледелия», а после критики и заключения приблизился к простому человеку. О, как мне это все омерзительно, если бы вы знали! Я думаю, что этот человек очень любит Заболоцкого, но он его не понимает.

Заболоцкий — это именно поэт, который весь пронизан ненавистью к принуждению, к заключению, к любой несвободе. Ну достаточно прочитать «Историю моего заключения», чтобы понять, как он к этому относился. И письмо его с просьбой пересмотра приговора — не просительной, а требовательное, исключительно разумное. Заболоцкий так преклоняется на протяжении всей жизни перед человеком, перед разумом человека («Разум, бедный мой воитель»), что для него любое сверхчеловеческое и надчеловеческое — омерзительно. И поэтому надмирное величие сталинизма… Да, наверное, в этом было какое-то величие — величие зверства, космическое величие сталинского одиночества, но это не повод восхищаться, потому что в чем нет человека, в том нет жизни.

Мертвое величие, которое рисовалось людям 30-х годов — «достичь любых высот», ледяного космоса, полярных широт, бездн нечеловеческих — это выход за пределы человеческого и выход за пределы жизни. Да, человек может быть ничтожен, но эти ничтожные люди в селении — это все-таки живая душа. Эти дымки, которые поднимаются в этом селении, как бы ни были ничтожны на фоне Казбека, — именно они ничтожностью своей величественны, потому что человек, не смущаясь собственной малостью, пытается этому каменному ледяному величию что-то противопоставить. Жалкое тепло своей души.

Конечно, есть соблазн увидеть в Заболоцком поэта расчеловечивания, но как раз в Заболоцком этого нет, просто он вынужденно пользуется иногда смещенным языком — языком обывателей, языком «Столбцов», в которых есть и канцелярит, и хлебниковские сдвиги. Но пафос творчества Заболоцкого неизменно гуманистичен. И тот же гуманистический пафос — в «Противостоянии Марса», где Марс — далекая, красная, военная планета, которая выступает против человеческого. И он противопоставляет величию маленькие вещи. Как он атомной войне в гениальном, страшном и безумном стихотворении; первом стихотворении, которое прорвало его поэтическое молчание, — он атомной войне противопоставляет «Иволгу»

Но ведь в жизни солдаты мы,

И уже на пределах ума

Содрогаются атомы,

Белым вихрем взметая дома.

Как безумные мельницы,

Машут войны крылами вокруг.

Где ж ты, иволга, леса отшельница?

Что ты смолкла, мой друг?

Вот эту иволгу, вот это крошечное сердце, этот комок перьев он всегда противопоставляет всему бездушному и всему смертельному. Конечно, Казбек несет смертельную опасность сам по себе. И жить в его соседстве смертельно опасно, но надо жить там, разумно жить там, чтобы этому мертвому величию противопоставить что-то живое.

Надо сказать, что поздний Заболоцкий при всей классичности своей формы и при всей дисциплине железной своего стиха, — это человек, навеки отравленный колымским холодом и чудом спасшийся. Он никогда никому ничего не простил, Наталья Роскина об этом совершенно справедливо пишет. Его заставили молчать, но его не заставили простить и смириться. Поэтому всё стихотворение и все стихотворения Заболоцкого — это вопль живой души против всего, что притворяется величием, бессердечием и абстракцией.