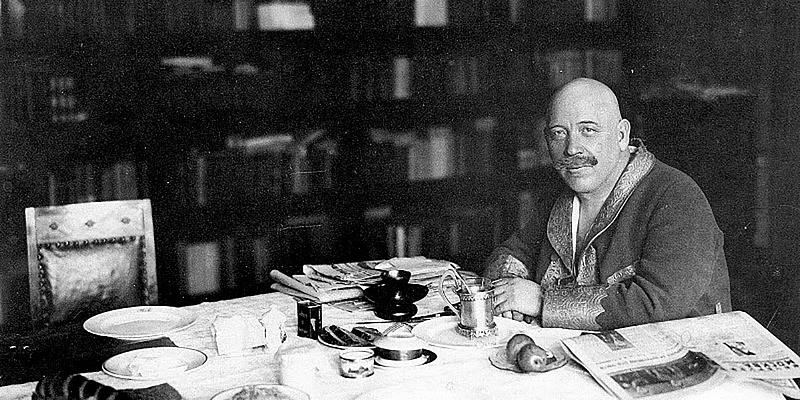

Когда я впервые узнал. У вас дома есть рано научившийся читать ребенок, к тому же этот ребенок часто болеет и в школу не ходит (а я до удаления гланд болел ангинами довольно часто и даже бывал на домашнем обучении по несколько месяцев). Это кончилось, гланды мы выдрали, и я даже стал слишком здоров. Но было время, когда я проводил дома очень много времени и все это время читал. Слава богу, библиотека у матери была огромная, собранная за долгие годы, начиная с первой покупки Брюсова на первую стипендию и кончая огромным количеством книг, унаследованных из далеких времен – из бабушкиной, из прабабушкиной коллекций (типа «Голубой цапли»). Многое утратилось при переездах, но многое было.

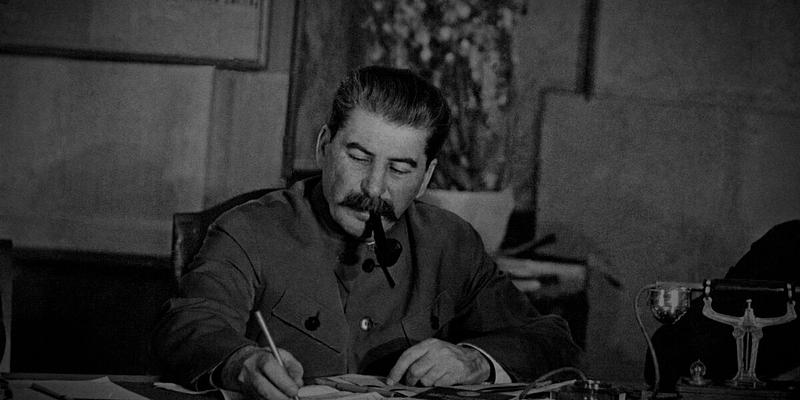

Так вот, для меня большим откровением был энциклопедический словарь 1953 года со статьей о Сталине – не просто апологетической, а олеографической, такое житие святого. И я ее, естественно, прочел. И там были многие люди, о которых я понятия не имел. Упоминание о Берии, в частности. И я мать, конечно, расспрашивал. Это от нее я услышал выражение, что культ личности – это то, что у нас, только если бы Брежнев был личностью. Семь или восемь лет мне было, я прекрасно помню этот разговор: собирали мы в Чепелеве смородину. И вот под это собирание смородины я спросил, что такое культ личности. И вот она мне так ответила. Она от меня не прятала никакие факты российской истории. О массовых репрессиях я хорошо знал от непосредственного участника, причем не исполнителя, а от жертвы – Николая Александровича Дмоховского, о котором у меня есть поэма. Это бабушкин друг, дедов одноклассник. Он был друг дома, и я про Норильск от него много узнал. За что можно было сесть, за какие анекдоты, за какие песенки. Коля никаких тайн из этого не делал. Он был ослепительно талантливый человек, рисовал превосходно, пел, на гитаре играл, меня учил, струнку мою первую мне подарил. Я привык с ним общаться, у него от меня тайн не было, и у меня от него. Он был мне настоящий старший друг. И Ася, его жена, тоже… Они поженились, когда жили на поселении после лагеря. Она была бухгалтером, а он, по-моему, чертежником (рисовал он прекрасно). И, в общем, я от них это знал. Что они оба сидели, для меня никакой тайной не было.

Ну а как мы узнавали о репрессиях? Вот дядя Диккенс у Битова в «Пушкинском доме». Вот есть перед нами такой человек, типаж общеизвестен: люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Их уже в жизни не пугает ничего. Когда у вас рядом такой человек, вы о репрессиях получаете какое-то первичное представление. Вы понимаете, что самая яркость этого человека была залогом было неизбежного ареста.

Или вот еще: у матери был любимый старший друг, городской методист. Он однажды просто пришел проверять ее уроки. И, как большинство людей, услышавших ее урок, после этого с ней сдружился. В ней была, понимаете, такая удивительная способность располагать людей к себе. Скорая, по вызову раз приехав к ней, становилась ее другом. То есть врачи все. Это было нормально. Она умела как-то назвать какие-то вещи, которые были близки человеку. Он раскрывался.

И вот после этого ее выступления, после открытого урока этот методист с ней подружился. Это был Анатолий Вячеславович C, очень известный московский словесник. Анатолий Вячеславович Табенский в последние годы (учителя литературы довольно артистичные ребята, ведь для того, чтобы увлечь класс, надо все уметь – надо быть немножко поэтом, немножко актером, немножко туристом, как Юрий Николаевич Шубенков, чертежник наш, который возил всех нас в походы… учитель должен увлечь класс) был страшно артистичен: уже ему было за шестьдесят, а он в театре при Доме учителя в Москве стал звездой. На него ходили, он переиграл весь классический репертуар. Я помню открытки, которые он матери присылал, подписанные бисерным почерком. И я хорошо помню его самого: он приходил к нам домой, я всегда узнавал его по голсу, когда он звонил: «Анатолий Вячеславович?».

И когда мне захотелось посмотреть в интернете, а какова, собственно, была судьба Табенского, оказалось, что он сидел. В 1937-м или 1938-м его взяли. А потому что человек такой яркости не мог не сидеть. Это неизбежная ступень в биографии тогдашнего, хоть сколько-нибудь заметного персонажа. Если он не сидел в то время, он или сумел, как Голосовкер, вовремя сумел попасть в сумасшедший дом. Ведь, собственно, главные работы Голосовкера и так называемый «Сожженный роман» написаны в дурдоме. Или он был осведомителем… Вот Стефанович, он был выдающийся поэт. Не путать со Стефановичем из «Черного передела». Стефанович был поэт довольно высокого класса, при этом осведомителем, он закладывал своих и всю жизнь прожил с этой трагедией. Либо он был на подозрении всю жизнь, если это человек, которому повезло не сесть. То есть эта эпоха отфильтровывала людей именно по этому признаку, по признаку таланта, а не по лояльности.

Сейчас же тоже полно всяких говнюков, которые говорят: «Да, надо было провести массовые репрессии, чтобы мотивировать людей, чтобы научить их сопротивлению». Когда это пишет в своем дневнике Ольга Берггольц (о том, что если бы не лагеря, мы бы не пережили блокады), она имеет на это моральное право. Она пытается объяснить трагедию собственной судьбы – ребенка, которого из нее выдавили на допросах; дневники, которые читали и подчеркивали. Трагедию своей жизни, запахи большого дома, которые она до конца жизни не могла забыть. И вот этот ужас, когда в твоем дневнике копаются чужие грязные пальцы. Она писала: «Что мне делать с моей изнасилованной душой?»

Ольга Берггольц имеет моральное право писать, оправдывать это. Как, собственно, и Виктор Некрасов, который говорит о том, что «нам были необходимы дни отступления, чтобы превратиться в людей алмазной твердости». Это есть в «В окопах Сталинграда». Думаю, что за эту тираду ему, собственно, и дали Сталинскую премию, потому что в остальном роман, конечно, абсолютно крамольный – о командирах, которые жертвуют без разбора людьми… Но вот за эту фразу – «мы на тебя не в обиде, потому что ты из нас выковал вот таких». Я, кстати, думаю, что он именно так и полагал. Но он имеет моральное право так говорить: он прошел Сталинград и еще до этого много чего прошел.

А вот когда это оправдывают, мол, нам это было нужно, чтобы превратиться в сверхчеловеков, об этом Анна Ахматова сказала очень лаконично: «Вот вы вылить им этот напиток в их невинно клевещущий рот, этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот». Короче, это имеют право говорить люди, которые таким образом оправдывают ужас собственной судьбы. А у нас, непосредственных свидетелей, есть четкое понимание: чем ярче был человек, тем выше были его шансы оказаться там.