Это не такой простой вопрос, как кажется. Это вопрос довольно серьезный. Все антиутопии восходят к Апокалипсису, да и к более ранним текстам. Эсхатологическое учение, учение о конце мира присутствует в каждой империи, в каждой цивилизации, которая создает свое осевое время. По Лотману, что не имеет конца, не имеет смысла. Поэтому я думаю, что любой проект венчается эсхатологическим учением. Особенно это актуально в России, где всегда нужен ревизор, где единственным заменителем совести является ревизор – чиновник, который приезжает и всех наказывает.

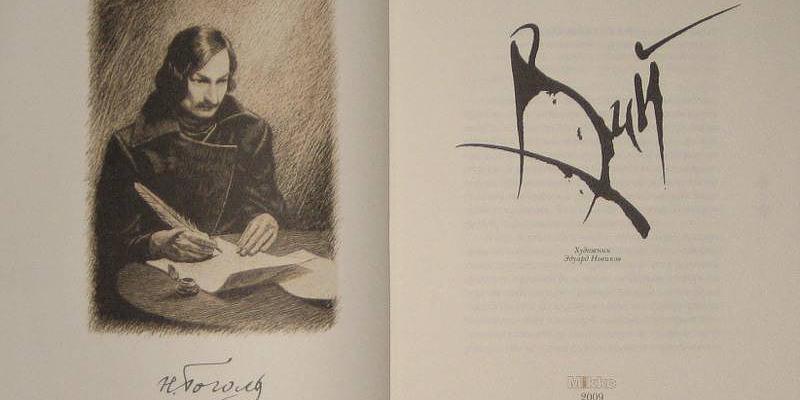

Если помните, сатира Гоголя имеет как бы три слоя – слой бытовой (пьеса о ревизоре), слой мистический (Хлестаков как абсолютная пустота, рулящая миром и рулящая людьми). И, наконец, слой третий – моральный, религиозный, когда, помните, Гоголь в «Развязке «Ревизора»» говорит о том, что перед каждым стоит тот ревизор, которого не обманешь. Речь идет о совести. Вот этот последний ревизор в России всегда является свидетельством апокалипсиса, он всегда надвигается, все чиновники всегда готовы к ревизору.

Наверное, да, это такая форма больной совести, когда мы все постоянно ждем расплаты, которая в этой ситуации неизбежна. В ситуации, когда вся российская жизнь устроена так, что ни один закон нельзя исполнить, и поэтому венцом этой жизни всегда является немая сцена. Всегда приходит ревизор, который требует ответа. Наверное, утопия – это эсхатологический жанр, жанр больной совести. И я рискнул бы даже сказать, что именно поэтому 90-е годы были временем антиутопии. С утопией, понятное дело, в очередной раз не складывалось. Но главное – было страшное ощущение, что мы за все это будем расплачиваться очень серьезно. Потому что мы зашли не туда. И с каждым днем «не тудее». Все свободолюбивые мечты, мечты о солидарности, мечты о том, что вот наконец мы стряхнем иго и заживем, гнет этот сбросим… Вместе с гнетом сбросили и элементарные приличия. Да, Россия в 90-е годы были очень искренней страной: она не пыталась притворяться, что эти приличия соблюдает. И было все время ощущение (примерно, как сейчас), что если нельзя ситуацию спасти, надо закончить ее наиболее бесстыдным образом. Как у Достоевского: «Заголимся». Но ведь там это происходит на кладбище.

90-е годы – это был такой «Бобок». Я совершенно не хочу добавлять проклинающие голоса в хор нынешних врагов 90-х, которые, кстати говоря, в 90-е и состоялись и всем обязаны этим «проклятым» 90-м годам. Но все-таки когда я о них вспоминаю, возникает ощущение, что все шло не туда и все больше походило на какое-то издевательство над мечтой.