Тургенев — самый непрочитанный из русских классиков в силу вот чего: он действительно работает довольно тонко с лейтмотивами, с деталями, он прошел мощную поэтическую школу. Надо сказать, что их всех русских прозаиков он — самый серьезный и успешный поэт. Что вообще дают стихи прозаику? Школу лаконизма, вкус, гармонию. По романам Достоевского видно, что он стихов толком не писал. Или писал, когда требовалось написать верноподданническую оду, а так его поэзия на уровне капитана Лебядкина, которую многие в XX веке считали гениальной, но обэриуты, все-таки, гораздо более утончены и серьезны. Следовательно, школа поэзии, которая очень видна, например, в тургеневской поэме «Помещик», хотя это уже в сущности рассказ в стихах,— это школа пушкинского лаконичного, емкого нарратива, это школа изящества. И Тургенев, конечно, эту школу прошел. Именно он — отец европейского романа.

Большинство форм литературных или даже фабул ходячих — они у нас позаимствованы. Мы действительно берем у европейцев форму и насыщаем её нашим грозным, часто страшным, очень глубоким содержанием. Тургенев создал европейский роман, который в Европе прижился, а в России — никогда. Все романы Мопассана, например, написаны по абсолютно тургеневским лекалам. Я даю всегда вот эти пять признаков тургеневского романа: его лаконизм, его острую актуальность, которая делает его — в России, во всяком случае,— вечно актуальным, его кажущуюся бесфабульность, его полифонию (у Достоевского этой полифонии, на мой взгляд, нет, вопреки мнению Бахтина; а вот у Тургенева всегда есть несколько голосов, и нельзя сказать, что авторский голос среди них единственной верный), и, конечно, пятая черта — то, что в романе всегда наличествуют лейтмотивы, хотя не всегда наличествует сквозной сюжет. Как в стихах: тема организуется системой повторов, а не рассказыванием конкретной истории. Так, например, есть лейтмотивы в Базарове: лейтмотив леса подробно прослеживается.

Так вот, мне представляется, что тургеневский роман — он не русский именно потому, что русская литература ориентирована на молодого читателя, читателя литературно неопытного. Она все время хватает его за шиворот и бьет под дых. Она пользуется очень сильными средствами. Это касается и Толстого, и Достоевского, и даже Чехова, про Гоголя я уж не говорю. Гоголь вообще — жирная масляная живопись. Тургенев — это акварель, графика, он рассчитывает на читателя понимающего, ловящего насмешку, намек; на читателя, который внимателен и чуток к главной теме. Условно говоря, это как у Витгенштейна: «Понять эту книгу сможет только тот, кто долго думал над сходными темами». Вот так и здесь.

Но, мне представляется, что главная тема Тургенева, лейтмотивная, такой главный его инвариант — он прослеживается очень четко и сегодня он особенно актуален. Конечно, большинство современников к этой теме относились равнодушно и непонимающе, потому что социальный пафос Тургенева заслоняя экзистенцию, заслоняя главную проблему. Проблема же, сформулированная ещё в «Муму», заключается в том, что свобода требует бесчеловечности, расчеловечивания. Для того чтобы освободиться, надо убить, утопить свое «муму». А «Муму» («мума») — это, безусловно, образ души. Единственное слово глухонемого — «муму». Это все, что он может сказать, все, что не может сказаться, и все, что не может быть услышано. А по Тургеневу глухонемые все, потому что… Как у Тютчева сказано: «Как сердцу высказать себя?», и Тургенев эти стихи Тютчева ценил выше всех современных ему лирических творений. «Silentium»: как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?

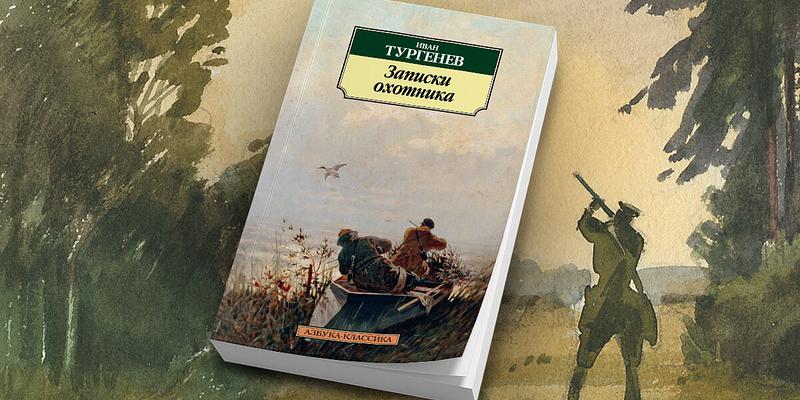

Я боюсь, то это непонимание, это отсутствие коммуникации у него лейтмотивно тоже. И вот «муму» — это единственное слово, которое может вытолкнуть человеческая душа, это и есть душа. И в рассказе «Собака», который является такой двойчаткой, парой к «Муму», очень отчетлив образ души. Собака — это образ души. Писатель — это всегда охотник, он всегда воплощается как охотник, и ведь «Записки охотника», конечно, это ведь не записки об охоте! А это именно записки человека, который охотится за чужими историями, за чужими душами, который охотник по определению. А душа при нем — это инструмент его интуиции, это инструмент его поиска, поэтому собака всегда у него выступает как метафора души.

Мне кажется очень важным, что главная коллизия тургеневских романов — это противоречие между любовью и волей, между душевной тонкостью и решительностью. «Накануне» — роман, понимание которого у Добролюбова было таким плоским, и, при всем таланте Добролюбова, таким однозначным. Тургенева это так глубоко возмутило, что это привело к разрыву с «Современником». «Накануне» ведь не про то, что надо быть Инсаровым. Он про то, что лучше быть Шубиным или Берсеневым — тонкими, глубокими, нерешительными людьми. Да, Елена полюбила Инсарова. Но Елена — это тип сильной женщины, которая далеко не вызывает восторга у Тургенева. Скорее наоборот, она вызывает у него известные опасения.

Тургеневская девушка — это как раз не Зинаида и даже не Ася из «Первой любви» и «Аси», а это, скорее, Джемма Болла — женщина, в которой есть прелесть юности, нерешительности, мягкости — решительных он боится. Довольно страшный персонаж Полозова в «Вешних водах»: женщина, которая знает, чего она хочет и добивается этого. Как раз страшная сила, сила решимости, сила, во многом тождественная смерти у Тургенева губительна в образе Клары Милич. Клара Милич, безусловно, тургеневская женщина, но ведь тургеневская женщина — не значит любимая Тургеневым! Впервые им описанная — да, образ сильной женщины появился у него впервые, в Росси раньше этого не было. Даже Татьяна скорее покорна своей судьбе, и она не противится её решению. «Меня слезами заклинаний молила мать».

То есть для тургеневской женщины, которая сама решает свою судьбу, нет невозможного, но, думаю, что Тургенева этот образ настораживает и пугает. И Клара Милич — это во многих отношениях образ смерти. Не случайно он подчеркивает её страшный, низкий и голос, и страшный и низкий лоб. Мне кажется, что эта амбивалентность: с одной стороны восторг перед этим женским типом, а с другой — ужас перед ним,— они лежат и в основе сна «Порог». Потому что два голоса, «Дура!» и «Святая!», звучат равноправно, и я думаю, что любовь Тургенева к Юлии Вревской, о которой он написал замечательные стихи, была любовью вчуже, любовью с дистанции. Он этими женщинами может восхищаться, но приближаться к ним не хочет.

Именно поэтому, мне кажется, главная тема «Накануне» — это тема узости и ограниченности воли, это тема настоящей, духовной свободы, которая, скажем, есть в Шубине. И тема того, что воля слишком привлекательного для плоского и в каком-то смысле рабского ума. Настоящие же герои Тургенева — это герои «Нови». Нежданов в меньшей степени, в наибольшей, конечно,— это Литвинов из «Дыма», который, выбирая между сильной Ириной и кроткой Татьяной, делает безошибочны и точный выбор. Потому что все дым — кроме свободы и честности.