Проблема в том, что вообще в литературе — ну, возьмите там эпизод с ребенком, с мальчиком из гриновского «Крысолова» (я всегда его детям цитирую, просто как образчик триллерного мастерства),— всегда, где появляются дети, возникает известная многослойность повествования. Это же касается, кстати говоря, рассказа Горького «Страсти-мордасти», это касается моего любимого кинговского рассказа «Крауч-Энд», где настоящий ужас начинается с появления однорукого мальчика и девочки с крысиными косичками. Это не спойлер, просто если кто не читал…

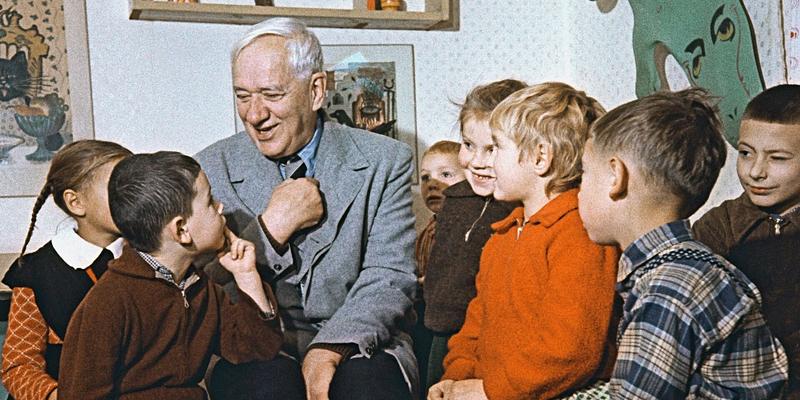

Я, кстати, намерен именно этот рассказ Кинга, ну и ещё «Morality», разбирать с детьми вот в этой своей маленькой такой литературной школе «Быков и дети». Там набралось некоторое количество бесспорно гениальных подростков. Без всякого отбора, стихийно, в диапазоне уже от 12 до 15 лет. Я не был готов к таким детям. Это вот не те людены 17 лет, с которыми я ещё как-то могу ладить. Это дети, которых я уже не понимаю, потому что они качественно умнее не только меня тогдашнего, но и меня нынешнего. Чтобы как-то справиться с этим впечатлением, ну, может быть, доказать себе, что они ещё понимают всё-таки не все, я с ними проведу пять литературных занятий дополнительно, тем более, что вроде они сами этого хотят. Большая команда, там человек 100 примерно их набралось, но, может быть, придет из них 50. Что получится — посмотрим.

Если сразу говорить о наличии детей в сюжете. Понимаете, тут амбивалентность колоссальная. Даже не двойная, а тройная. Функция ребенка в литературном мире — это мне вот как раз в связи с книжкой об абсолютном бестселлере приходится очень часто задумываться над такими функциональными персонажами — функция ребёнка даже не двоякая, а троякая. Во-первых, конечно, он — метафора будущего. Вот я хотел с Алексеем Смирновым сделать большой разговор для «Собеседника». Алексей Смирнов — это постановщик «Садового кольца», который только что блестящую роль сыграл у Авдотьи Смирновой в «Истории одного назначения». Вот там, в «Садовом кольце», ведь очень показательно это совпадение с «Нелюбовью», хотя картина делалась раньше, чем «Нелюбовь». Сериал снят ещё аж в 2015 году, вернее, написан.

Так вот, история с пропавшим ребенком, она наводит на мысль о том (во многих нынешних сюжетах), что ребенок — это образ будущего. И его исчезновение, начиная с арабовско-серебренниковского «Юрьева дня», наводит, конечно, на мысль о том, что этот образ будущего утрачен. Мертвый ребенок в XX веке — это страшно, но тут есть определенность: рождено нежизнеспособное будущее. А вот исчезнувший ребенок в начале прозы XXI века — это просто исчезновение образа будущего как такового. Антиутопий полно, утопии нет. Это первая функция ребенка, как бы указание на перспективу.

Вторая амбивалентность — ребенок по определению должен быть хорошим, должен вызывать умиление, любовь, сострадание, серьезные скидки в оценке его. Но все мы понимаем, что это далеко не так. Что есть и детская жестокость, и детская безжалостность, и детский цинизм, и в некотором смысле детская пограничность с миром невидимым и готическим, мрачным.

О, как мы любим лицемерить,

И забываем без труда

То, что мы в детстве ближе к смерти,

Чем в наши зрелые года.

— сказал Мандельштам, цитирую по памяти. Да, мы в детстве ближе к смерти, и не только в том смысле, что мы недавно из небытия, а в том, что мы вообще — такая в детстве пограничная область, пограничная прослойка. Детство имеет дело со смертью. Не только как у Гадлевского сказано («Молодость ходит со смертью в обнимку»), но и прямая прикосновенность ребенка к миру мертвых. Они как вот с собаками иногда с ним разговаривают, а взрослые уже закрыли этот канал. Именно поэтому Карлсон является Малышу, ведь Карлсон — это ангел атомного века, Карлсон — это незримая, но, безусловно, реальная сущность, которая тревожит воображение ребенка. Это можно считать воображаемым другом. А может быть, все воображаемые друзья — это просто контакты с невидимыми сущностями. Вот ребенок может увидеть ангела, а у взрослого человека с этим большие проблемы.

И третья функция ребенка, так сказать, его, условно говоря, третья амбивалентность. Мы думаем, что дети обязаны любить родителей, я об этом только что говорил. Что дети — наши друзья. Но дети — они же и наши враги. «Наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас!» Мы не всегда готовы с этим смириться. Дети — это те, кто займет наше место, но далеко не всегда мы этому радуемся. Дети — это те, кто, возможно, наши потенциальные враги. Мы этого не знаем и мы не знаем, что ребенок несет в себе.

Я постоянно цитирую — должно быть, уже утомил этим сынка,— наш с ним разговор, когда ему было 12 лет. Я говорю: «Андрей, а чего ты мне не рассказываешь про школьные дела? Ты меня, что ли, боишься?» Он сказал: «Нет, это ты меня боишься». И вот после этого я всерьез пересмотрел свое отношение к нему. То есть он оказался умнее и глубже, чем я предполагал. Дети, они вызывают у нас любовь, надежду и ужас, и страх, понимаете? Потому что к родителям они относятся неоднозначно. Они всегда по определению находятся с ними, особенно в России, где поколенческое перещелкивание вот этого беспрерывно вращающегося циклического круга всегда приводит к определенному перпендикуляру: шестидесятники — враги сороковников, восьмдесятники — враги шестидесятников. Это надо замазывать пафосом, любовью. А невозможно, к сожалению, просто так находить общий язык с детьми. Они другие по определению, другая фаза исторического цикла.