Я думаю, что отношение Твардовского к Чуковскому, как и к Маршаку, состояло из двух серьезных внутренних мотивов. С одной стороны, это было такое восхищение младшего, потому что они были старше на два, а в случае с Чуковским почти на три десятилетия. Твардовский их уважал немного по-ученически, старался старикам помочь, преклонялся перед их ещё старорежимным образованием, и так далее. С другой стороны, его многое в них раздражало. Раздражало, думаю, поколенчески. В Маршаке раздражал эгоцентризм, способность говорить только о себе. Это, кстати, раздражало почти всех, но это же было изнанкой маршаковской жизнестойкости. Его эгоцентризм был изнанкой его невероятной целеустремленности, способности делать дело, способности бороться с болезнью.

Он прожил очень долго. Чуковский тоже прожил почти 90, а Маршак прожил 76 лет, во всяком случае. И он, собственно, потому и умудрился прожить эти годы, страдая от астмы, постоянно задыхаясь, теряя сознание, постоянно разной формы репрессиям подвергаясь. Он прожил эти годы прежде всего потому, что у него была та самая мономания, сосредоточенность на идее. Сначала на идее создать детскую литературу, потом на идее создать Детгиз, с его просветительской, с его культурной мощью, и так далее. Определенный эгоцентризм всегда является изнанкой мономании, даже, можно сказать, одним из её проявлений.

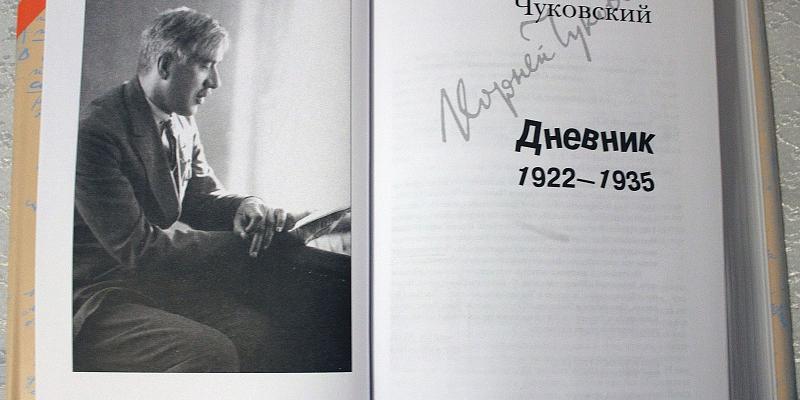

Та же история с Чуковским. Чуковский боролся за все свободное и талантливое в литературе фанатически. Но изнанкой этого была определенная эксцентриада как форма выживания, эксцентриада довольно навязчивая. Иногда ему приходилось юродствовать, и это тоже было формой и способом выживания, без юродства он никуда бы не делся просто. За это убивали, за то, что он делал. Борьба за свободную литературу неизбежно требует тех или иных форм социальной мимикрии. Чуковский был неприятный человек. Об этом, собственно, написан «Белый волк» Шварца — один из самых объективных и горьких, и печальных его портретов. Но все это не отменяет чрезвычайно великого, глобального, литературного и исторического делания, которым он непрерывно был занят.

Конечно, Твардовский — человек довольно простых эстетических вкусов и предпочтений, не слишком широких (при том, конечно, что он понимал и уважал Ахматову, но я совершенно уверен, что очень многое в обэриутах, в том же Заболоцком было выше их понимания — позднего Заболоцкого он не понимал, говорил: «Вы взрослый человек, а все в бирюльки играете», и Заболоцкий со слезами воспринял отказ напечатать в «Новом мире» его стихотворение про лебедя, «животное, полное грез» — ну что это такое?), был человеком довольно узких художественных взглядов и довольно узких повествовательных практик. Надо сказать, что у него есть гениальные стихи, у него есть потрясающие прорывы в «Василии Теркине» и в особенности в «Доме у дороги», но при всем при этом такая вещь, как «За далью — даль», по-моему, совершенно нечитабельна, скучна и пресна. Многие поздние стихи гениальны, и в них содержатся потрясающие прозрения. Но он же ломал себя, он рос. И поэтому мне кажется, что отношение его к Чуковскому было отношением почтительно-дистанцированным. Он много в нем просто не понимал. И поэтому, наверное, эксцентриада Чуковского, его желчность, радикальность его критики (часто очень пародийной, насмешливой) его отпугивала в известном смысле. Как отпугивала его, скажем, критика Синявского, которую он печатал в «Новом мире», но которая была эстетически слишком радикальна для него.

Если проводить параллели (а в русской литературе все параллельно), это было, как отношение Некрасова к Чернышевскому. С одной стороны, он и уважал, преклонялся, а с другой стороны он и ужасался этому. Это такая дистанцированная любовь. Поэтому Чуковский вообще был труден для людей. Мне очень трудно найти человека, который был Чуковского боготворил. Собственная дочь, Лидия Корнеевна, не всегда бывала к нему справедливой, хотя очень его любила. Он вообще был труден. Особенно его литературоцентризм, когда человек настолько поглощен литературой, что его совершенно не занимает жизнь, и очень часто человеческие отношения представляются ему всего лишь досадной помехой. Люди, занятые своим делом; люди, создающие великое или промоутирующие великое, как критики и издатели, очень часто невыносимы. Тут уж приходится с этим мириться.