Бродский говорил, что Твардовский по психотипу похож на директора крупного завода. Наверное, ему надо было руководить вот таким литературным производством. Другое дело, что он обладал несколько однобокой эстетикой.

Он действительно хорошо знал границы своего вкуса. Но, слава Богу, он умел консультироваться с другими людьми. И поэтому ему хватало толерантности печатать Катаева, которого он не любил вовсе — позднего, уже мовистского периода. Но он говорил, что зато оценит аудитория журнала.

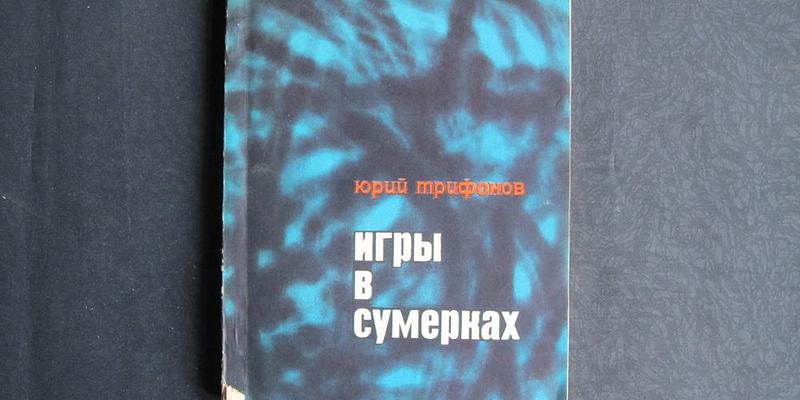

У него хватало вкуса читать Трифонова и печатать его, хотя он прекрасно понимал узость своего понимания. Он искренне не понимал, как построен, например, «Обмен». Он говорил: «Ну зачем вам это отступление про поселок старых большевиков? Так была бы хорошая бытовая новелла». Он не понимал, что эта бытовая новелла без этого отступления была бы плоской. А Трифонов весь на сложном соотношении мотивов — не фабульном, неочевидном, но тем не менее.

Я думаю, что если бы он дожил до повести «Другая жизнь», он был совершенно не понял, про что она. Потому что там очень много всего. И мы-то сегодня уже не до конца это понимаем, забыв. А он еще не до конца это понял бы. Но он бы напечатал, безусловно.

Как редактор журнала, он обладал тремя уникальными качествами. Во-первых, упомянутой широтой вкуса. Во-вторых, умением играть с цензурой, бороться, драться, пробивать своих авторов, и, в общем, абсолютной верностью своим авторам. В-третьих, он обладал тем гениальным общественным темпераментом, который позволял ему поддерживать этот остров правды и свободы в условиях смыкающегося, схлопывающегося времени, иссякающей оттепели и так далее. Он был в этом смысле такой инкарнацией Некрасова — гениальным, неповторимым человеком.