Ну вот как вы можете любить Юркуна, я тоже совсем не поминаю. Потому что Юркун, по сравнению с Кузминым — это всё-таки «разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц».

Юркун, безусловно, нравился Кузмину и нравился Ольге Арбениной, но совершенно не в литературном своем качестве. Он был очаровательный человек, талантливый художник. Видимо, душа любой компании. И всё-таки его проза мне представляется чрезвычайно слабой. И «Шведские перчатки», и «Дурная компания» — всё, что напечатано (а напечатано довольно много), мне представляется каким-то совершенным детством.

Он такой мистер Дориан, действительно. Но ведь от Дориана не требовалось ни интеллектуальное богатство, не стилистическая утонченность. А рисовал он очень хорошо. Покойный Андрей Петров, любитель и собиратель акварелей, а заодно главред «Молодой гвардии», показывал мне многие рисунки Арбениной и Юркуна. Это замечательно.

Что касается готики. Понимаете, Петербург вообще очень готический город, потому что город, лежащий среди болот, всегда полагает мир лежащим во зле. Город, возросший среди сплошной Московии как такие ворота Запада, естественно, обладает готическим мировоззрением, ощущением собственной светоносности среди сплошной полярной тьмы.

Поэтому готическая тема в Петербурге очень актуальна. И начиная с Гоголя, вся петербургская готика строится по таким классическим романтическим гофмановским лекалам. И даже очень забавно, что именно Петербург был столицей фантастической, гротескной, сюрреалистической прозы. Иногда реалистической. Готика может быть реалистической — достаточно, чтобы в основе ее лежало мрачное мироощущение. Вот как у Рида Грачева. Это же необязательно, чтобы призраки по улицам бегали. Вполне достаточно, чтобы человек ходил по городу с ощущением, что этот город пустой и страшный. И вот Рид Грачев такой.

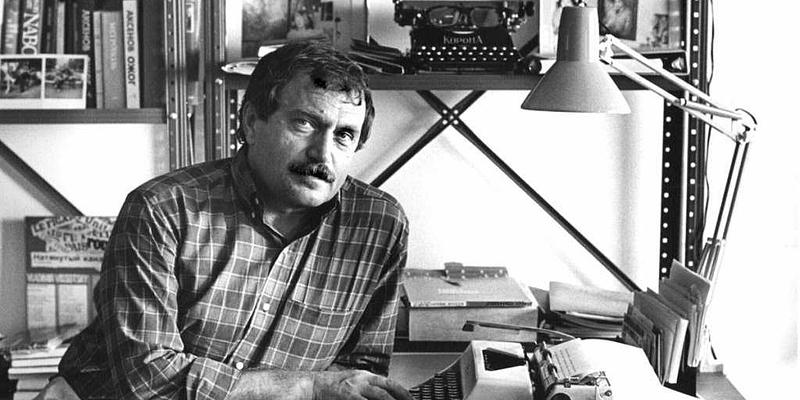

Владимир Марамзин — один из моих любимых петербургских авторов, такой мастер постхармсовского гротеска. Очаровательный человек, кстати, очень много сделавший для выпуска первого машинописного собрания Бродского — вот этого четырехтомника, который до сих пор лежит в основе всех его самых полных изданий. Отважный собиратель не только наследия Бродского, но и наследия всех петербургских младоконцептуалистов и пост-обэриутов, и вообще подпольных литераторов. Марамзин, кстати, образчик такой не совсем готики, но скорее такого мрачного гротеска. При этом иногда очень веселого.

A готика — она иногда в Питере у самых неожиданных людей. Вот, казалось бы, такой жизнерадостный, такой светлый писатель, как Валерий Попов. А такие рассказы, как «Сон, похожий на смерть», или «В городе Ю.» — это поздний Попов, мрачный. Это мир страшных петербургских окраин, только уже не Петроградской стороны.

Конечно, Нина Катерли — непревзойденный мастер петербургской готики. Сборник «Окно» — это просто какое-то счастье! Я помню, когда я его получил в Горьковке, Катерли я знал хорошо по ее рассказам, печатавшимся в «Ниве». Мы выписывали «Ниву». И «Коллекция доктора Эмиля», «Зелье», «Чудовище» — это всё были рассказы моего детства. «Нагорная, 10» — упоительный рассказ.

Потом я часто упоминаю рассказ, там, где герой заблудился в Питере февральской ночью и видит в небе такую зеленую мигающую надпись «Страх». Это там Госстрах рядом. А он попал на такой странный упоительный петербургский бал. Я как раз такой зеленой ночью, помню, заблудился в городе, идя в гости к Шефнеру, и вспоминал это очень живо.

Петербургская литературная готика в прозе Катерли, в ранних рассказах Житинского, таких, как «Стрелочник», «Желтые лошади», «Пора снегопада», таких безумно грустных, лирических и при этом жутковатых — вот она там возродилась.

И потом, понимаете, ведь готика бывает и стихотворная. Я всегда настаиваю на том, что страх — такая же эмоция, такая же живая и яркая, как влюбленность, как ревность, как мысли о смерти, ее освоение. Поэтому сборник «Страшные стихи», который мы с Юлианой Ульяновой составили, мне представляется важным. Не скажу эталонным, но это важный шаг.

Собирать готическую лирику надо. И конечно, стихотворение Шефнера «Есть в городе памяти много домов» или совершенно страшная, совершенно потрясающая фантастика «Как здесь холодно вечером, в этом безлюдном саду» — это и есть пример того, что страшное и поэтическое смыкаются, образуя ауру таинственности. Петербург, конечно, даже сейчас, в своем сильно видоизмененном состоянии — это самый таинственный город.

И потом не забывайте, что поповское выражение «на черный день и на белую ночь» — оно довольно точно. Потому что и черные петербургские дни, практически не рассветающие, в декабре и особенно в ноябре, когда вся зима еще впереди, и белая петербургская ночь — это довольно страшная декорация. Я рискну сказать, что и «Медный всадник» — абсолютно готическая поэма. Понимаете,

И вот всю ночь безумец бедный,

Куда стопы ни обращал,

За ним повсюду всадник медный

С тяжелым грохотом скакал.

«Тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой» — это жутко придумано.