Лучшей книгой Пикуля как ни странно, я считаю «Нечистую силу». Сразу хочу сказать, что разнообразных пуристов, сторонников чистого искусства я хочу отшить от этого разговора. Потому что Пикуль – это действительно материя грубая. Видите, какая принципиальная штука?

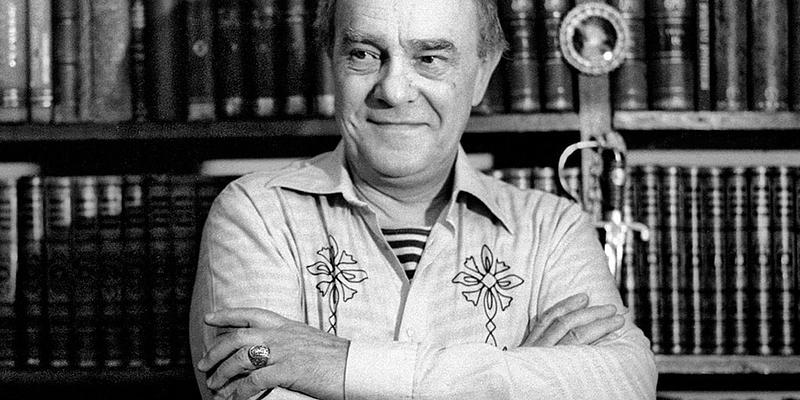

Советская культура 70-х годов была гораздо серьезнее, умнее, чем сегодняшняя паралитература. Тогдашняя беллетристика, паралитература, массовая литература была и гораздо более качественной, и гораздо более интеллектуальной (по всем критериям), и – что особенно важно – имела под собой некую научную подоплеку. То есть Пикуль, невзирая на все свои откровенные передержки и откровенные фальсификации, все-таки что-то знал. У него была одна из самых больших библиотек в Советском Союзе, и он был человеком, серьезно эту библиотеку изучавший.

Я прочитаю немножко из своей статьи в «Дилетанте», которая когда-то вызвала довольно большую полемику: «Но Пикуль, которого большинством редакционных голосов отнесли к трешу, является всё же первоклассным писателем — с этого утверждения я хотел бы начать; не просто потому, что память Пикуля ревниво защищают его родственники и поклонники, что есть целая команда, отслеживающая упоминания о нём и горячо возражающая недостаточно почтительным критикам, но потому, что собственное моё отношение к нему далеко не так однозначно. Он первоклассный по гегелевскому критерию, по хармсовской формулировке насчёт «чистоты порядка»: прекрасным мы называем то, что цельно, эстетически последовательно, беспримесно, ножа не всунешь, то есть те случаи, где сам автор до конца следует законам, «им самим над собою признанным». Пикуль — пример опасной литературы: опасной тем, что она уплощает мир, предлагает простые решения, следует сомнительным источникам и так далее. Но в этом качестве он последователен и монолитен, он создатель жанра, в котором сегодня упражняются многие — но получалось только у него. Это заставляет видеть в нем не бульварщину, а своеобразное упражнение в жанре сказа, не сплетню, а стилизацию под сплетню. Никому в голову не придет рекомендовать его в качестве исторического источника или, боже упаси, историософского мыслителя, но он на это и не претендовал. Претендовал он на иное — на свою концепцию истории, которая у него, как ни крути, была — и хотя нигде не проговаривалась вслух…».

Вот тут важно сказать, что такие ценители довольно строгие, как, например, Веллер, который в тексте видит только то, как он написан, а цель его, философия его представляется ему вещью безусловно вторичной, – Веллер ценит Пикуля очень высоко. Именно потому, что стилизаторское его мастерство очень высоко.

Наверное, Пикуля нельзя назвать антисемитом в строгом смысле, потому «достается у Пикуля, в разных его романах, немцам, японцам, французам, непременным англичанам, но русским не меньше, а то и больше. Бироновщина, отдадим ему должное, в сильном романе «Слово и дело» выглядит заслугой русских, а не немцев, да и не было столько немцев, чтобы полностью подменить собой русское слово и дело. «На всех стихиях человек тиран, предатель или узник» – это могло бы быть эпиграфом ко всем творчеству Пикуля. Есть мнение, что идеалом Пикуля были представители армии либо разведки, разнообразные силовики. Но как раз нынешним российским силовикам Пикуль совершенно не нравится».

Вообще, обратите внимание на то, что из всех авторов, которых сегодня насаждают по-прохановски, Пикуль почти не вспоминается. То есть его помнят десятки читателей, но на официальном уровне он забыт. Его тексты не пытаются до сих пор присвоить, как когда-то их присваивала реакционная партия «Нашего современника». Его не пытаются присвоить патриоты?

С чем это связано? Пикуль не жаловал род людской в целом, не делая исключений ни для военачальников, ни для государственников, ни для государей. И это превращает его в писателя, а не собирателя исторических анекдотов. У Пикуля действительно была такая сказовая манера, в которой он весьма талантливо и изобретательно пересказывал байки на любителя желтой литературы – о Потемкине и Екатерине, о Бироне и Бироновщине, об Анне, о Петре Первом и Николае Втором… И, конечно, его романы «Слово и дело», «Фаворит», «Нечистая сила» историческими источниками послужить не могут, но это замечательная история уродств разнообразных, история рабства.

Конечно, это отнюдь не история власти, как настаивают современные историки, и не история государства. Пикуль не любит либералов и сам либералом не был. Но дело в том, что он и к власти (особенно к абсолютной власти) относится с брезгливостью. У него и описана такая Анна Иоанновна – наверное, самая мрачная фигура русской истории XVIII века (а может быть, и всей истории) – это чудовищная жаба, которая в описании Бироновщины присутствует quantum satis уже у Лажечникова в «Ледяном доме». Время уродств, понимаете? У Пикуля описана фрейлина, которая обкусывает ей ногти на ногах… Вот русская историческая беллетристика, которая поет хвалы власти, и есть а фрейлина, обкусывающая ногти на ногах.

Власть, тем более абсолютная власть, вызывает у Пикуля вполне естественную брезгливость здорового человека. И нет в нем подобострастия относительно самодержавия. Вот уж кто монархистом не был никак. Но ему ни православие, ни самодержавие, ни марксизм не кажутся ключом к истории. История для него – это прежде всего действительно собрание анекдотов о зверствах. И есть, наверное, особый его интерес к одному типу персонажа, на котором он сосредоточен маниакально и который ему нравится. Вот это мне кажется самым интересным: он любит авантюриста.

Он любит талантливого самоучку, талантливого самородка, который умудряется в условиях почти отсутствующей вертикальной мобильности подняться из низов и реализоваться. Такой фигурой был Потемкин, который стал полудержавным властелином. «Счастья баловень безродный, полудержавный властелин» Меншиков – тоже такая фигура. И Меншиков, безусловно, этот «полудержавный властелин» – один из потенциальный клиентов Пикуля и его персонаж. И Распутин. Не зря Пикуль называл «Нечистую силу» своим лучшим романом. Роман, конечно, был чуть ли не на треть сокращен при публикации в «Нашем современнике». Но я помню, какую гигантскую бучу вызвала эта книга. Мы ведь выписывали «Наш современник», у нас на него очередь стояла. До сих пор все четыре номера у меня хранятся. «У последней черты» – так назывался роман при первой публикации.

Почему? Уж конечно, не ради аналогии, которую еще рассматривали с фильмом «Агония» в брежневские времена. Кстати говоря, брежневские времена своего Распутина не породили. Мода на экстрасенсов была, но полудержавных властелинов не было, и даже Джуна не дотягивала до Распутина очень сильно, хотя Брежнева лечила (не знаю уж, как и чем: думаю, что это чистая имитация).

Думаю, что энтузиазм, который был вызван этим романом, диктуется не только безрыбьем (историческим и политическим), и не только явными историческими параллелями, которые в этой книге были. Диктуется это интересом к распутинской фигуре. Понимаете, в чем главная проблема российской государственности? У народа нет своего представителя во власти.

Больше скажу: у этой власти, в ее конструкции гэбистской в основном, совершенно не предусмотрена даже такая фигура, которая бы транслировала наверх интересы народа. Она потому не предусмотрена, что эта власть совершенно не заинтересована в получении каких-то месседжей от людей. Ей просто это неинтересно.

Поэтому Распутин – это уникальная фигура, связывающая царя и народ, позволяющая царю напрямую как-то к этому народу обратиться. При Путине, чья государственность, чей режим додеградировался до Николая Второго и практически уже наглядно перезрел и падает, как спелый плод (он готов к срыву), такой фигурой был Пригожин. Потому что Пригожин – это больное явление, которое возникает на месте необходимого здорового. Ведь у царя должна быть другая связь, даже если это идеальный абсолютный монарх, у него должны быть какие-то другие связи с народом. Не самому же ему, как Гаруну аль-Рашиду, ходить и изучать жизнь народную, не превращаться же ему в Тома Кенти и не изучать жизнь отбросов. Конечно, может быть, Майкл Гендон ему поможет…

Должен быть какой-то безумный человек, который доносит до власти реальное положение вещей. Такой фигуры в России нет. Поэтому появляется фигура, как говорил Ленин, «чудовищного Распутина», «с чудовищным Распутиным во главе». Сейчас можно было сказать «с чудовищным Пригожиным во главе». Появляется такая система, вроде ЧВК «Вагнер», которая берет на себя функции отсутствующего демократического общества, отсутствующей связи. И вот Распутин – такой self-made man, который Пикуля интересует. Пикуль усматривает черты этого великого авантюриста в самых разных эпохах. Он и сам, честно говоря, был таким человеком.

Я помню, его сравнивал Аронов с Вотреном – героем Бальзака. Он действительно прорвался из каких-то слоев далеко не литературных, и не военных, и не флотских. Он человек, который пророс из народного большинства и дорос до серьезной литературы.

Как ни странно – я снова ссылаюсь на ту же самую статью – если бы Пикуль написал только «Слово и дело», слава его была бы незыблема, он стоял бы в одном ряду с Алексеем Толстым. Потому что Алексей Толстой, кстати говоря, по исторической части тоже не больно-то аккуратен. А по стилистической выразительности и по увлекательности Пикуль не уступает ему ничуть. И общий пафос романа «Слово и дело» вполне в русской гуманистической традиции.

В СССР историческая проза делилась на три вида. Первый разряд — проза правоверно-революционная, отыскивающая корни ленинского исторического прорыва во всех временах вплоть до самых доисторических. Романы о Разине, Пугачеве, декабристах, строго марксифицированные. Причкем при Сталине царь не обязательно был плохой, он мог быть прогрессивный, как Пётр у Толстого или Иван III у Валерия Язвицкого. Второй – диссидентская литература с явным намеком на современность. Не только диссидентская. Кстати, это могла быть литература «русской партии с намеками на Столыпина и на вредную сущность евреев. А могла быть литература типа окуджавского «Глотка свободы» или давыдовской «Соломенной старушки» и «Глухой поры листопада», романов Симашко, а прежде всего – трифоновского «Нетерпения».

А вот Пикуль – третий тип. Аллюзии на современность у него, строго говоря, почти отсутствуют, но его главная тема, пожалуй, если так ее сформулировать, – это фаворитизм. Дело в том, что порядочный человек в России может проникнуть на вершины власти, только став фаворитом. Причем не обязательно порядочный: Бирон так проникает при Анне Иоанновне, но и Волынский тоже. Волынский, который выглядит альтернативой Бирону, говоря: «Либо мне быть, либо ему». Либо Потемкин, по Пикулю это как раз самая колоритная и самая талантливая историческая фигура эпохи. Ну и Распутин, безусловно.

Естественно, что главный герой Пикуля – ловкач, хитрец, великолепный и циничный ловчила. Тот протагонист, в котором были авторские черты. Вот в Волынском в «Слове и деле» они чрезвычайно заметны. В прологе «Слова и дела», кстати говоря, есть портрет Меншикова, точнее, упоминание о нем. И это упоминание восторженное. Потому что вот Меншиков, действительно, пусть он трижды вор, но он человек феноменального государственного чутья и исторического дела. Вот почему две такие разные личности, два таких разных автора, как Пикуль и Давид Самойлов, посвящают Меншикову восторженные слова. «Сухое пламя» – драматическая поэма Самойлова о Меншикове, где есть потрясающие монологи его, в которых именно азарт государственного делания. И, как ни странно, Пикуль. Потому что это пример удавшейся русской карьеры.

Это человек, наделенный несомненными огромными дарованиями, вознесенный к власти случаем и благодаря этому случаю избавленный от необходимости делать подлости. Потому что обычная русская карьера, по тому же Веллеру, это карьера наоборот, навыворот, карьера в никуда: когда чем больше ты в государственной рамке, чем меньше ты [НРЗБ], вплоть до полного исчезновения.

А вот Меншикову не пришлось. И Распутину не пришлось. Их вознесла судьба. И, кстати говоря, почему «Нечистая сила» в свое время вызвала такое негодование? Сначала у Александра Яковлева, потом, с его подачи, у Громыко, потом, с подачи Громыко, у Суслова? Не потому, что это антисемитский роман, нет. Яковлев потом сам мне рассказывал, что увидел в романе прежде всего торжество конспирологии и антисемитизма. Но почему это не понравилось Суслову? Почему это не понравилось советской власти, да так, что Пикуля на долгое время перестали печатать?

Смотрите, какая принципиальная штука. Это рассказывало о гнилости всей вертикали. Потому что в этой вертикали талантливый человек может быть вознесен к власти только глупым случаем, а брежневская система власти даже такого глупого случая не предполагала. Понимаете, я думаю сейчас о Пикуле с некоторой ностальгией. Потому что искусство писать о русской истории без патриотического захлеба, без идеологического наполнения, а с глубоким интересом и своеобразной, я бы сказал, ремизовской любовью – это искусство редкое. И фигуры, равной Пикулю, у нас не появилось. Хотя такая фигура сегодня чрезвычайно востребована.

Я только не знаю, кто мог бы быть главным героем, если не фаворит, не циник, не ловчила, не олигарх? А вот взять бы фигуру борца и проследить бы за его эволюцией. Потому что Ленин не самая колоритная и не самая яркая в этом плане фигура. А вот кто написал бы роман о Степняке-Кравчинском – фигуре очень русской, великой… Не о Савинкове, не о Герцене, а о Степняке-Кравчинском, в котором этого азарта еще больше. Может быть, я когда-нибудь этим займусь. А если вы займетесь, будет еще лучше.