Это писатель многое для меня значивший в период 12-14 лет, в такие отроческие времена. Это все опять материнское влияние, потому что она безумно любит роман «Гений», и мне он тоже кажется очень важным. Но я гораздо больше люблю «Американскую трагедию» и «Трилогию желания». Для меня Драйзер (и я в этом совершенно согласен со Стивеном Кингом) — самое яркое имя в американской литературе до хемингуэевского периода или даже до Шервуда Андерсона. Потому что Драйзер заложил основы американского социального реализма — не как мировоззрения, а как метода. Того тотального реализма, который предусматривает внимание к физиологии, к прессе, к социуму. Он же репортер и начинал он как репортер. И он видит человека тотально, в огромной совокупности фактов.

Учениками Драйзера были и Томас Вулф («Взгляни на дом свой, ангел»), и в огромной степени Том Вульф и все «новые журналисты». И Апдайк в новой беллетристике. «Новый журнализм» в известном смысле и вырос из Драйзера, потому что Драйзер описывает всегда подлинные истории и не особенно этим смущается. Но при этом он умеет в этих историях выделить самое болезненное, самое важное и самое типичное.

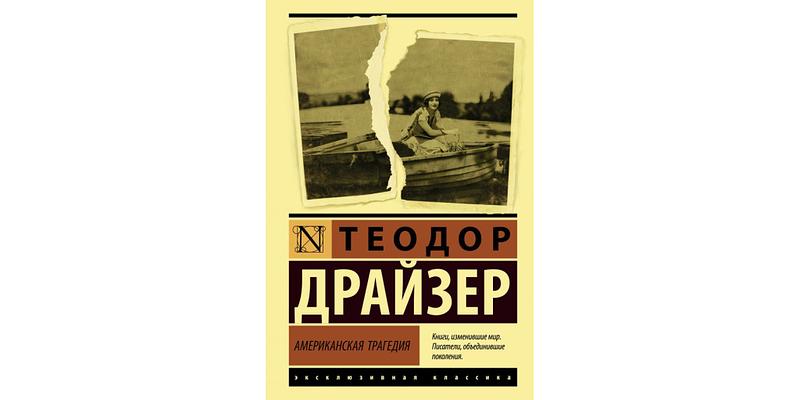

Лучший его роман — это, конечно, «Американская трагедия», потому что Клайд Гриффитс — образ на все времена, это образ человека, который, конечно, виноват. Но виноват не в том, что в нем есть наклонность к убийству, он не маньяк. Он любил Роберту Олден, которую искренне любил. Просто у него нет резистентности. Вот это тип человека, который становится преступником именно потому, что у него отсутствует внутреннее сопротивление. Он — жертва обстоятельств, а обстоятельства склоняют его стать таким.

Самое легкое — это описать маньяка, потому что это патологический случай. Человек, которому хочется убивать. Но интересно описывать не маньяка, а человека. Банальность зла, персонаж Ханны Арендт, наш с вами современник, добрый малый и не случись ему делать выбор меду Сондрой Финчли и Робертой Олден, он бы оставался добрым малым. И ничего бы не изменилось. Мы бы жили рядом с этим соседом, думая: «Какой славный малый Клайд Гриффитс». Кстати, в сценической версии «Закон Ликурга» Клайда Гриффитса выпускали из тюрьмы, потому что обвинения против него рассыпались. Помните, там, кстати, есть момент, когда один персонаж просто намотал волосы Роберты на фотоаппарат, на штатив — подделал улику. И Клайда этот активист погубил, хотя улика была поддельная. Против Клайда не так уж много всего было, и можно было его оправдать. И вот в финале Клайд выходит из тюрьмы и женится на Сондре. И все у него прекрасно. И до конца дней никто не вспомнит, что он — патологический случай, хотя ничего патологического в нем нет. Он просто не обладает нравственным сопротивлением. А вот герои Драйзера, любимые его герои — это люди, таким сопротивлением обладающие.

Я абсолютно против того, чтобы объявлять пассионарность главным в истории и главным в человеке. Под пассионарностью чаще всего имеют в виду грубость, хамство, дикость. И сам Лев Николаевич Гумилев очень любил иногда производить такую подмену понятий: чем изобретательнее ты хамишь, тем ты пассионарнее. И чем грубее, чем диче, чем меньше у человека нравственных ограничений, тем он пассионарнее,— по-моему, это тоже глупость или злонамеренность. Мне кажется, что настоящая пассионарность заключается в инстинкте самосохранения. Но не в самосохранении в грубом, пошлом смысле, в сохранении своей жизни — нет. В сохранении своей личности; в том, чтобы не присоединяться к толпам, не входить в стаи, не становиться частью травящей толпы. Есть у Драйзера такой очерк, он называется «Человек самостоятельный». Вот человек самостоятельный, человек отдельный, в самосохранении своей отдельности, личности,— это и есть задача. И это главный смысл романа «Гений».

Человек, который подвергается влияниям всяким — эстетическим, нравственным, коммерческим, который проходит через исторически неизбежную цепь соблазнов, а остается собой. Он теряет на этом, он, естественно, жертвует чем-то. Он остается без друзей. Тут обратите внимание: есть три великих романа о великих художниках, они создают интересный контекст: «Гений» Драйзера, «Луна и грош» Моэма , «Луна и грош» — это, кажется, 1916 год), первый такой роман — это роман о Клоде Лантье, который написал незабываемый Золя. Это три романа о художниках, это тот самый случай, когда писатель старается средствами чистой литературы выразить вот эту муку, судорогу творца, муку художника, который сталкивается с невозможностью визуально отобразить мир. Это великая, конечно, и мучительная задача.

Одновременное (или почти одновременное) появление этих книг с разницей в два десятилетия, исторически это очень мало,— это, во-первых, очень важная попытка сравнения творчества писателя и художника. Художник все-таки пытается конкурировать с творцом. Писатель занят принципиально иным делом: писатель рефлексирует по поводу творения, он не пытается подражать творцу, если угодно, его деятельность не так трагична. Потому что художник сходит с ума (в частности, Лантье) оттого, что искусство всегда проигрывает натуре. Когда он пишет возлюбленной, он чувствует, что ее живое очарование всегда больше, чем то, что он может передать. У писателя другая задача. Писатель, если угодно, пересоздает мир словом, отражает реальность словом, и в этом смысле иногда может победить. Конечно, писателю не то чтобы легче, а это его изначальная позиция такова.

Вторая проблема, которая волнует художников — это, конечно, художник и общество, проблемы его самоутверждения. И тут, конечно, получается, что художник может отстоять себя только ценой колоссального одиночества. Начинать он может в группе, но путь его — это всегда путь к одиночеству, изоляции, замкнутости, и в «Гении» это очень показано. Там и женщины, которых у него страшное количество (у главного героя), все время отпадают от него, отваливаются и это тоже, к сожалению, естественный путь. Мне очень, опять-таки, мучительно об этом говорить. Потому что я склонен говорить, что у художника нет никаких особенных преференций и никаких особенных прав. Но тем не менее, для Драйзера и для Моэма художник находится в положении особом, и ему чрезвычайно много простительно.

Я, конечно, не могу сравнивать героя «Луны и гроша», в котором угадывается Гоген, с Юджином Витлой, в котором угадывается сам Драйзер. И надо сказать, что Юджин Витла — это как раз персонаж гораздо более нормальный, гораздо более человечный, чем Стрикленд. Стрикленд — это урод, а Юджин Витла — один из многих. Но к сожалению, путь их один. Путь гения — это всегда путь к самоизоляции.

И третье, что мне здесь необычайно важно. Это все-таки вопрос о том, больше ли позволено художнику. Для Моэма «Луна и грош» — это гений и мораль, и мораль грошовая, sixpence. А для Драйзера это все-таки не так. Для Драйзера художник все-таки имеет обязанности. И главная его обязанность — это все-таки поддерживать травимых, поддерживать тех, кто занимается социальной борьбой. У Драйзера был соблазн сделать своего Витлу художником-борцом. Слава богу, этого не произошло. Но сам он эволюционировал в сторону коммуниста, сам он эволюционировал в идейную сторону. Художник должен быть если не левым, то в любом случае, стоять на стороне обездоленных. И вот я думаю, что это очень принципиальная позиция, которая у Драйзера всю жизнь крепла. И как бы мы ни относились к нему, это позиция верная.

Представить себе Стрикленда защитником обездоленных довольно странно, потому что Стрикленд — самый обездоленный и есть. Он персонаж страдающий, и он умирает прокаженным в полуразрушенной хижине, его невозможно отличить от груды зловонного тряпья, на котором он лежит. Путь Юджина Витлы — путь гораздо более триумфальный и в каком-то смысле гораздо более добропорядочный. Но Витла как раз не обездолен. Витла — триумфант, и поэтому он обязан сочувствовать. Художник обречен, к сожалению, хочет он того или нет, поддерживать борющихся, сочувствовать бедным, как-то добавлять свой голос туда.

У Золя с его Лантье все осложняется, конечно, его душевной болезнью, которая ведет его к самоубийству, вырождением, сумасшествием сына, его болезнью, вернее, дебильностью его. Но изначально Лантье у него тоже вполне себе демократ. Просто, видимо, художник — вот это самое главное — сочувствует любому страданию. И если он глух к этому страданию, то, видимо, у него какая-то нравственная патология. Надо сказать, что Моэм сознательно заострил ситуацию Стрикленда: в жизни Гогена не было истории, подобной Бланш Струве и Дирка. У него этого не было. И насколько я знаю, это чистый плод вымысла Моэма. Но вот эта легкость в разрушении чужих жизней вообще художнику не присуща. Художник приходит к морали, но приходит к ней с другой стороны, со стороны эстетической. Если не приходит, значит, он идет в безнадежный тупик. Искусство — дело моральное по определению.