Как правило, модернизм в наиболее ярком и трагическом варианте возникает там, где есть сильная традиция. В скандинавской литературе вообще очень силен был культ дома, культ нормы. И поэтому когда там появляются модернисты, в первую очередь, конечно, Ибсен, они живут с постоянным чувством вины. Вот есть три великих модернизма, модерна, которые находятся в таком страшном противоречии с современностью. Вернее, с той реальностью, которая была до них.

Это Уайльд, Англия. Тут модернизм вообще расцвел вообще самым пышным цветом, это и Киплинг, это и Шоу. В некоторой степени это и Честертон, консервативный модернист, но из них такой наиболее общий. Это и Голсуорси, который именно упадку архаики посвятил свои главные тексты. Но, правда, он модернизма не любит, но ничего не поделаешь — по манере, по прозе, по аналитическому методу он типичный модернист. Вот это, конечно, Англия.

Вторая такая история — Россия, а третья — Скандинавия. Ну как частный случай, можно ещё рассматривать, наверное, Японию. Я меньше знаю кружок Белой обезьяны, и вообще мы знаем из японского модернизма по-настоящему только Акутагаву. Но обратите внимание, как все классические мотивы вины, разрыва с родителями, с традициями, как они у него сильны и слышны, кафкианские мотивы в частности. Но вот все-таки японский модерн с его таким трагическим обреченным суицидальным абсолютно характером — это тоже крепость традиций.

Так вот, в Скандинавии мотивы великого прошлого, мотивы долга, все, чего так много в ранней драматургии Ибсена — это очень сильно. И среди этого появляется бунтующий человек, появляется Бранд, который свою волю («quantum satis Бранда воли», пишет Блок) ставит превыше всего. Превыше обстоятельств, превыше прошлого, превыше контекста, и так далее. Появляется Нора, и не случайно носительницей модерна часто является именно сильная женщина. В скандинавском уюте, в скандинавской очень островной, очень ограниченной, стиснутой земле, которая стиснута морем, льдом, среди скандинавской непогоды, появляется вот этот под страшным давлением сформировавшийся протест.

В Швеции, конечно, Стриндберг — наиболее характерное явление. И не будем выдавать модерн за безумие, потому что у нас говорят: «Вот, модернисты — это всегда декаданс, это всегда увлечение темами патологии». Но ребята, это потому и возникает это увлечение темами патологии и безумия, что это стремление все взять под контроль разума. Ведь Фрейд тоже занимался главным образом душевными болезнями, но только для того, чтобы осуществить вот это лечение, эту психотерапию. И конечно, психотерапия имеет дело с больными. Наверное, и у Стриндберга было определенное безумие, безумие в той степени, что он, во-первых, страдал дико от ревности, был в определенной степени женофобом. А страх перед женщиной — это всегда страх перед жизнью, как мы знаем. Это такая довольно общая психоаналитическая мысль.

Но Стриндберг, в частности, в «Сонате призраков» уж точно, и в «Красной комнате» тоже, конечно, мотивы безумия и архаики всячески разбирает. Но это не потому что он болен, а потому что его привлекает, притягивает, интересует болезнь. Он пытается рационализировать ее, пытается её рассмотреть прицельно. И кстати говоря, «Исповедь безумца» — это классическая попытка подвергнуть рациональному рассмотрению собственные мании, то же самое, что делает Мопассан в «Орля». Как раз модерн, он абсолютно здравомысленен, он абсолютно здоров. Он подвергает патологию свету разума, пытаясь увидеть то, что патология символизирует.

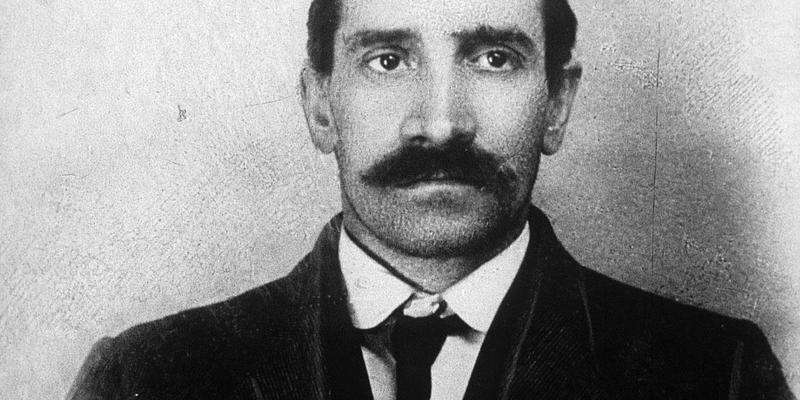

В этом смысле, наверное, самая интересная фигура в скандинавском модернизме — это Гамсун. Вот Гамсун, он же до некоторой степени отошел от себя раннего. Мы-то привыкли любить Гамсуна времен «Пана», «Мистерий», некоторые времен «Голода», который все-таки мне представляется лучшим его романом, хотя и дебютным. Тут в чем интерес? Гамсун безусловный модернист по методу, особенно в «Голоде» это чувствуется, такая нервная экспрессивная очень сильная проза. Опять на личном опыте, опять использование собственного персонального такого всеобщего… Использование себя как инструмента для всеобщего познания.

Вот мне, кстати, пишут об австро-немецком модерне и в первую очередь о Музиле. Леонид, дорогой, вот Музиль — я не знаю, в какой степени он модернист. Наверное, он, как и Томас Манн, пограничная фигура. Если уж брать австро-немецкий модерн, то, наверное, Йозефа Рота «Марш Радецкого», и в наибольшей степени Кафку, конечно, и Шницлера отчасти. И Перуца, вот уж если на то пошло.

Но и Кафка, и в частности Перцу, но это все-таки еврейская тема более, чем австро-венгерская. В Австро-Венгрии, мне кажется, конфликт с архаикой был не так остр. У Кафки это конфликт с еврейской средой, с отцом. «Письмо к отцу» с его чувством вины — главный модернистский текст XX века, главный модернистский манифест, если на то пошло. Его отношения с отцом ровно те же, что у Хармса, и отец такой же безумный, но это отдельная тема.

Так вот, возвращаясь к Гамсуну, я рискнул бы сказать, это действительно довольно рискованное заявление, что Гамсун — это человек, испугавшийся модерна. Он начинал, безусловно, как модернист. Другое дело, что «Мистерии» и «Виктория», «Пан» — это все мне не нравилось, это очень пафосная напыщенная литература. Интерес мой к ней понятен, Гамсуна же не издавали в Советском Союзе, ввиду его фашистского, так сказать, прошлого, и фашистского финала его судьбы. Он мне представлялся, понимаете, запретным плодом таким, поэтому я «Мистерии» читал ещё по старой орфографии, что называется, из бабушкиного сундука. Это производило некоторое впечатление. Сейчас я вижу, что это дико многословно, дико выспренно.

Но я могу вам сказать, на какой теме Гамсун сорвался, и что собственно произошло. Для модерна, вообще для модернизма в целом, очень существенна тема природы. Природа — она, конечно, вызывает определенную поэтическую эмоцию, но в целом она то, что должно быть преодолено. Модерну в высшей степени присущ пафос переламывания природы через колено, базаровский пафос.

Это, кстати говоря, пафос Ибсена. Строитель Сольнес — это именно созидатель, а не созерцатель. И когда гибнут модернисты, то они гибнут именно потому, что природа взяла над ними верх. Не забывайте, что Бранда погребает лавина. Ибсен вообще находится в очень сложных и очень, я бы сказал, напряженных, гневных отношениях с архаикой. Патриотизм вызывает у него яркую иронию, вспомните Доврского деда, который гордится, что у нас все своего производства. Патриотизм Ибсена — это тролли.

Так вот, у Гамсуна с самого начала было некоторое обожествление природы, природности. И в «Пане» это уж чувствуется так, «Пан» — это вообще роман о том, что человеческое страшное детерминировано звериным, природным, натуральным, материальным. И вот позднее, в «Трилогии», в «Плодах земли» особенно отчетливо у него чувствуется — я её читал один раз и давно, сейчас толком не вспомню — начинается патриархальщина.

Кроме того, на чем он ещё сломался — ну вот эта апология природы, апофеоз ее. Модернист вообще ненавидит природу. Мне грех себя цитировать, «как Христос, не любящий природы и не разбирающийся в ней». Обратите внимание, что и в романе Казандзакиса, и в фильме Скорсезе Христос впервые обращает внимание на красоту природы, только когда он избегает распятия и отказывается от миссии. До этого момента он относится к природе сугубо функционально, вот смоковнице: «Я алчу и жажду, а ты пустоцвет». Ну действительно, природное — оно противно модернистскому. А Гамсун обожествляет природу.

Дальше начинается ещё хуже. У него начинается страх перед женщиной, страх и до некоторой степени отвращение к женщине. Потому что его лейтенант Глан, носитель таких простых моральных качеств, он при столкновении с женщиной модерна, с роковой классической femme fatale, естественно, теряет все свои принципы и самую жизнь. Страх перед женским неконтролируемым нерациональным началом, он Гамсуну в большой степени присущ. А кто женофоб, тот кончает фашизмом в конце концов, потому что femme fatale — не зря и не просто так роковая женщина становится одной из главных фигур модернистской литературы.

Что она олицетворяет собой? Смотрите, вот модерн — это знание рациональных механизмов мира. Это эволюционная теория Дарвина, экономическая теория Маркса, это апофеоз воли у Ницше. А потом приходит женщина, которая усмехается и разрушает все эти стройные конструкции. Женщина — это последнее, что мы не контролируем. Отсюда такой яркий, безумный антифеминисткий пафос.

Двухтомник Гамсуна в СССР вышел все-таки в 70-м году. Ну видите, мне он был совершенно недоступен, я же не отоваривался в «Лавке писателей» в те времена. Поэтому Гамсун доступен был мне в основном в старых изданиях. Кстати говоря, я не думаю, что там много было в этом двухтомнике, интересного. Я думаю, там «На заросших тропинках» было, последнее такое саморазоблачительное произведение, уже глубокого старика. И, может быть, «Голод». Но «Голод» дома был, просто потому что он в значительной степени входил в пуришевскую хрестоматию по зарубежной литературе.

Возвращаясь к теме женофобии, Отто Вейнингер, который действительно «Пол и характер» написал как завещание — это как раз книга очень модернистская, но это книга о том, что женщина разрушает наш мир. Ну, там у него есть элементы такого архаического культа мужского, но вообще говоря, страх перед женщиной, страх перед роковой женщиной, он модерну действительно привычен. Потому что модерн привык делать дело. Он все-таки основан на рацее. И тут приходит женщина и сминает это все. И один из самых распространенных модернистских сюжетов — это женщина, которая сминает человека модерна и останавливает его на его пути. В Российской культуре это ужасно наглядно, особенно в «Петербурге» у Белого, да и везде. Женское начало у Гамсуна — это начало не просто деструктивное, это начало фальшивое.

И вот я вам скажу, что приход модерниста Гамсуна к фашизму — это редкая по своей наглядности история. Мне могут сказать: «А вот ваш Мережковский тоже брал деньги у Муссолини». Я больше вам скажу: а вот мой Честертон, он тоже нахваливал Муссолини, было время. Но просто Муссолини — это как бы такой фашизм ещё с относительно человеческим лицом. Но Мережковский и в пользу Гитлера высказался. Это тоже ужасная гнусность. Дело в том, что у человека модерна всегда есть соблазн увидеть в сильной власти воплощение своей мечты. У Гамсуна же этот соблазн бы ещё сильнее, потому что Гитлер для него — это такой шпенглерианский бунт природы против истории, природы против культуры. Это гамсуновское недоверие к самому понятию культуры, оно и приводило его к культу земли, к культу плодов земли. А это шаг назад. Модернист, испугавшийся модерна — это самое страшное.

И это то, что мы видим во всей истории современной России. Россия очень долго была великой модернистской страной. В ней уцелел европейский модерн, случайно абсолютно, благодаря эволюции, он уцелел. Архаики почвенной здесь не было, вторжение в Прагу и в Афганистан не вызывало тут патриотического экстаза. Но модернист, отказавшийся от модерна — это хуже, чем предать бога, это предать дьявола, скажем так. И для таких обратной дороги нет.