Кто-то говорил, что самый сложный роман, который он прочёл добровольно (не по программе, а добровольно), был «Recognitions» Гэддиса, что можно перевести, наверное, как «Узнавание». Я прочёл «Recognitions». При том, что это роман довольно массивный, я бы не сказал, что он как-то особенно сложен. Действительно там много, что называется, reference, отсылок, очень много ссылок на шедевры живописной литературы. Больше всего он похож, по-моему, на «Бремя страстей человеческих», но я бы его мегасложным романом не назвал.

Самый сложный роман — это, безусловно, «Поминки по Финнегану». Мы говорили с вами о том, что это роман, написанный Джойсом на выдуманном, как пишет Кубатиев, «ночном языке».

Мне представляются очень сложными книги Павла Улитина, можно взять любую. Когда его разные недоучки называют «русским Джойсом»… Конечно, он никакой не Джойс. Конечно, он совершенно другого рода прозаик. Павел Улитин пишет в технике потока сознания, но несколько иной. Это то, что называется автоматическим письмом. Всё, что приходит в голову по ходу просмотра передачи, обдумывания мысли,— это как бы заметки на полях текста. Восстановить авторскую мысль и то, что автор в это время читал и обдумывал, можно при желании — просто как бы вы по одной диагонали достраиваете весь куб. Но это, безусловно, очень талантливая и очень яркая проза.

Чрезвычайно сложным романом (я не знаю, в какой степени это можно называть романом) мне представляется «Египетская марка» Мандельштама. Мандельштам заключил договор на роман, а потом вместо того, чтобы писать роман, написал заметки на полях книги, маргиналии такие. Можно догадаться, в принципе, о чём идёт речь, но, конечно, сама история Парнока и сам сюжет книги спрятаны, а мы получаем только… Ну, он говорит же там, что он не любит больших рукописей («Они промаслены временем, как труба архангела»). Он хочет создать что-то лёгкое, летучее, как он пишет, «из горячечного бреда одних отступлений». Вот «Египетская марка» — это роман, состоящий из отступлений. Это очень интересная проза.

Чрезвычайно сложной книгой мне представляется «Маятник Фуко» Умберто Эко — гораздо более сложной, чем «Имя розы» или чем «Остров накануне»; сложной тоже и по обилию референций, и по обилию смыслов, которые туда заложены, и главное — по замечательной своей амбивалентности, потому что её можно прочесть так, а можно сяк.

Очень сложная книга — «Бледный огонь» Набокова. По-моему, это лучший его роман, это гораздо лучше «Ады», во всяком случае; роман, построенный как комментарий к поэме. Но учесть все набоковские намёки не так-то просто: понять, что героя зовут не Кинбот, а Боткин… Ну, это надо знать язык как следует.

Вот мне, кстати, Евгений Марголит прислал, что сюжет «Миллиона алых роз» взят из Паустовского, из главы про Пиросмани. Была такая легенда, что Пиросмани купил миллион роз. Но изначально, Женя, хочу вам сказать, была история про апельсины и про другого художника, которую сам Вознесенский излагал как прототип этой штуки. Что касается Пиросмани — да, спасибо, что напомнили.

Из других сложных романов что бы я мог назвать, из книг, которые требуют расшифровки? Я не могу сказать, что «Радуга тяготения» Пинчона такой уж мегасложный роман. Сложный, конечно, но самый сложный и самый увлекательный — по-моему, это «Against the Day» (условно говоря, «На день упокоения моего»). Я далеко не всё там понимал, но я выковыривал много изюма из этой книги, и мне это очень нравилось.

Конечно, сложный роман «Infinite Jest» («Бесконечная шутка»). Это цитата из Шекспира. «Я знал его, Горацио. Человек бесконечного остроумия»,— говорят они о шуте Йорике. Это роман о некоем сериале, от которого невозможно оторваться. Я не могу сказать, что я читал «Infinite Jest». Я обчитывал некоторое пространство кусками, поэтому я об этой книге знаю в основном из её общего замысла, как он изложен в разных комментаторских работах. Ну, это 1 100 страниц. Это надо знать, кроме того, огромное количество фактов и реалий нынешней американской культуры, особенно сериальной. Василию Арканову, насколько я знаю, предлагали переводить роман, но он сказал, что просто он требует, во-первых, огромной работы от переводчика, а во-вторых — огромной от читателя.

«The Broom of the System» — это тоже достаточно сложный роман Уоллеса. Пожалуй, самый сложный — это всё-таки «The Pale King», который не закончен. В нём мне безумно понравился сам принцип организации повествования (я о нём уже рассказывал), поэтому, собственно, моя книга о Маяковском посвящена памяти Уоллеса, у которого взят системообразующий принцип. Потом я вам хочу сказать, что необязательно роман должен быть хорош, чтобы его высокая сложность считалась главным достоинством. Я считаю, что книга должна быть усвояема.

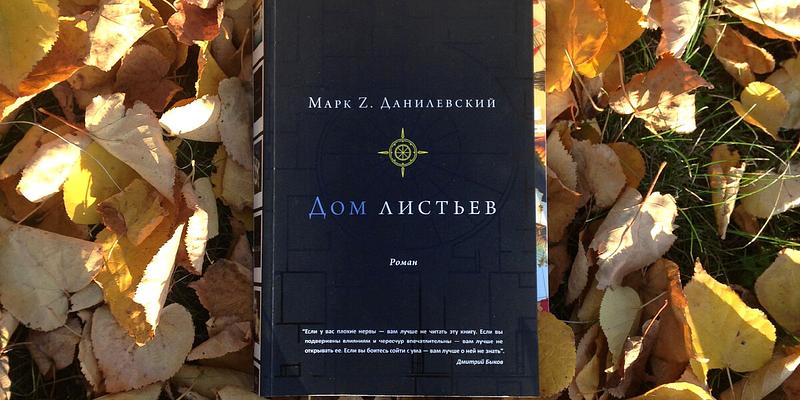

Из того, что написано сейчас за последнее время, самый сложный и масштабный роман — это, конечно, то, что пишет Марк Данилевский. Я об этом говорил. Первый том «The Familiar» из двадцати семи меня несколько разочаровал, но мне очень понравился только что вышедший второй (мне его привезли). Там действие начинается и там уже с трудом отпускает. Вот эти девять историй, причудливо сплетённых, там начинают работать. И, наверное, сложный для чтения и для понимания — это роман того же Данилевского «Only Revolutions» («Только революции»).

Вы спросите: а как же обстоит дело с французскими романами? Я не могу ничего об этом сказать, потому что в оригинале я по-французски читаю мало, в основном переводя Мольера. А так, конечно, современный французский роман мне недоступен. Немецкую прозу я не знаю совсем. Но должен сказать, что для меня сложнее всего было читать «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса — я всё время преодолевал огромное сопротивление текста. Мне потому ещё его было трудно читать, что очень противная книга, очень много гадкого в ней.