Вот это интересный вопрос. Роман-исповедь, confession, такой роман а-ля Руссо, основу его заложил Блаженный Августин, который написал такой, если угодно, первый прустовский роман в Европе. Первый роман, в котором подробно изложил историю челвоеческого формирования. И «Исповедь» Блаженного Августина (если говорить о книгах, которые повлияли) — это одна, наверное, из пяти книг, которые я признаю величайшими в человеческой истории. Исключая Библию, конечно, которая для меня не столько литературный источник (хотя и литературный тоже), сколько боговдохновенный текст.

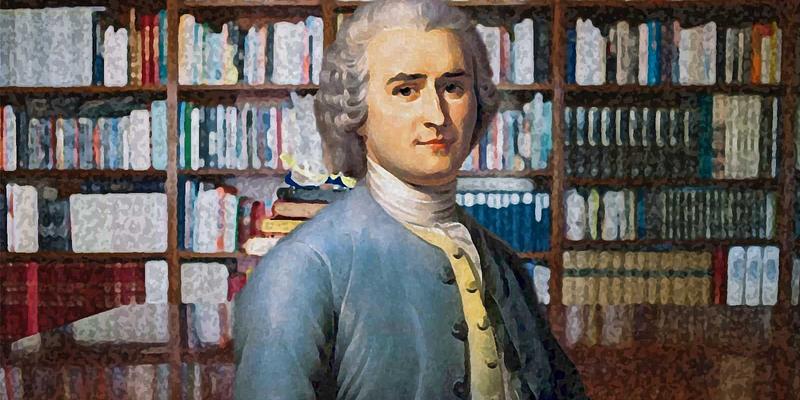

«Исповедь» Блаженного Августина, чем она для меня отличается от «Исповеди» Руссо? Руссо рассказал о себе все самое неприличное, рассказал о себе все, что принято скрывать. А Блаженный Августин — почувствуйте разницу — рассказал о себе все самое важное, все самое главное. Не обязательно стыдное, не обязательно неприличное, у него не было руссоисткой задачи вывалить всего себя перед читателями. «Исповедь» Руссо я читал с чувством неловкости, с чувством подглядывания за каким-то эксгибиционистом. Это такая немножко толстовская мания говорить о себе все, до срывания всяческих масок.

Блаженный Августин говорит не о стыдном, не о том, чего стыдиться. Он говорит о том, что его сформировало: о своем ощущении времени, о своем ощущении литературного стиля, о своем диалоге с богом. Мне кажется, что интонация диалога с богом — самая правильная для исповеди. Богу ведь не будешь рассказывать гадости о себе, тем более, что он их знает. Богу будешь рассказывать о том, что тебя волнует. И вот этот жанр confession, этот жанр признания — это жанр чрезвычайного отстранения. Мне кажется, что толстовская «Исповедь» как-то не очень удалась, потому что он пытался написать текст богословский, а хотел написать художественный. Представляете, какой бы мощный мог быть текст художественный! Но дело в том, что это не исповедь, это проповедь.

Из примеров художественных исповедей очень трудно мне привести примеры, которые, может быть, соответствовали бы опыту Блаженного Августина, которые были бы сопоставимы с его прозой. Прустовский опыт, конечно, но Пруст ведь рассказывает не о себе, там видно всех, кроме него, а он, как пустота в помпейском пепле,— мы о нем догадываемся. Мне кажется, что в наше время есть человек, как ни странно, и я довольно часто о нем говорю, есть человек, который пишет многотомный прустовский эпос. Она и называется, собственно, «Книга присутствия» [«История одного присутствия»]. Это хроника взросления человека, который жил в 70-е годы, присутствовал при всем, и он с удивительно подробным, дотошным знанием эпохи это воспроизводит. Более того, что мне наиболее дорого в этой книге, шеститомной,— он удивительно точно воспроизводит атмосферу 70-х годов с их болезенной сложностью, с их театрами-студиями, детским кружками, с их коммунарской методикой,— это жутко интересно. Этот автор — Александр Фурман, и я говорил о нем много раз. И мне кажется, что если брать роман-исповедь, я не понимаю, как такая мощная, блистательно написанная, глубокая книга может оставаться уделом очень небольшого числа людей. Я знаю, что её любит Борис Минаев, я знаю, что её любит Александр Морозов. Я очень высоко эту книгу ставлю. Но такое ощущение, что массы до нее ещё как-то не дошли. Почитайте книгу Александра Фурмана, и это будет действительно какое-то озарение, потому что это именно исповедь, и это разговор о важном. Кстати, довольно близко к ней по жанру роман Александра Архангельского «Бюро проверки».