Вот странно, у меня довольно придирчивый вкус в литературе. И не могу сказать, что я всех люблю. И тем не менее я начитывал сейчас «Алые паруса» и там… Я люблю очень делать аудиокниги, между прочим. Это очень хороший способ самому преодолеть какие-то творческие паузы, когда ты не знаешь, как написать, но вдруг тебе подсказал из небытия (наверное, из другого бытия, скажем так) другой автор. И вот я перечитал и переслушал Грина, и мне наоборот показалось: как здорово, как блестяще сделаны «Алые паруса». Они сделаны просто, потому что там все названо открытым текстом: «сделай человеку чудо — новая душа будет у него и у тебя», но, видите, когда Цветаева говорит о Сонечке: «Она была самым сладким, чем меня кормили»…

Человеку, особенно ребенку, нужны иногда сладости. Потому что если он их недополучает, он вырастает все-таки звероватым. Надо — к сожалению, не знаю уж, или к счастью,— надо кормить ребенка надеждами, утешениями, лаской, и при всей наивности сюжета «Алых парусов», там такое неприкрытое, такое восторженное и чистое ощущение триумфа, а особенно это ощущение растущего,набухающего счастья: когда Грэй увидел Ассоль впервые и пошел в трактир. «И Летика уловил, что, должно быть, та черная крыша и есть трактир.— Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца». И они услышали Хина Меннерса, и угольщика, который «нагрузился, проклятый вельбот!», и когда он орет:

Корзинщик, корзинщик,

Держи с нас за корзины!..

…

Но только бойся попадать

В наши палестины.

Возникает какое-то именно ощущение растущего исподволь, неизбежного счастья. И когда Грэй впервые видит Ассоль с открытыми глазами и понимает про нее все, и понимает, что он сделает для нее это чудо и заберет ее, и когда она бежит к нему навстречу, вбегает в эти мелкие теплые волны и кричит: «Это я, это я! Я здесь!» — эгоистическое, детское совершенно, идиотское высказывание, восклицание, но невыразимо прекрасное.

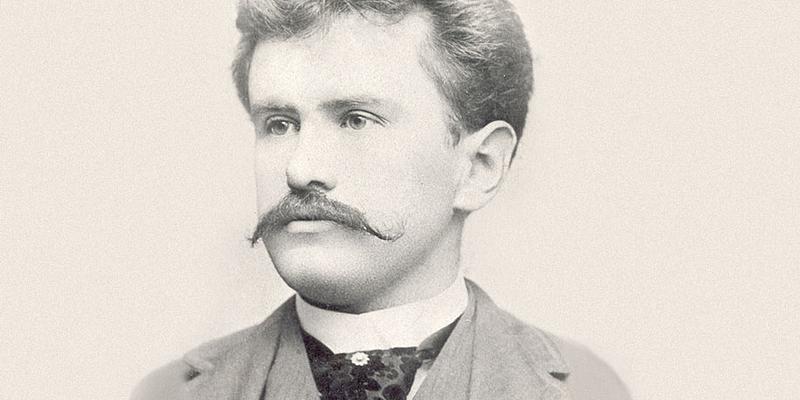

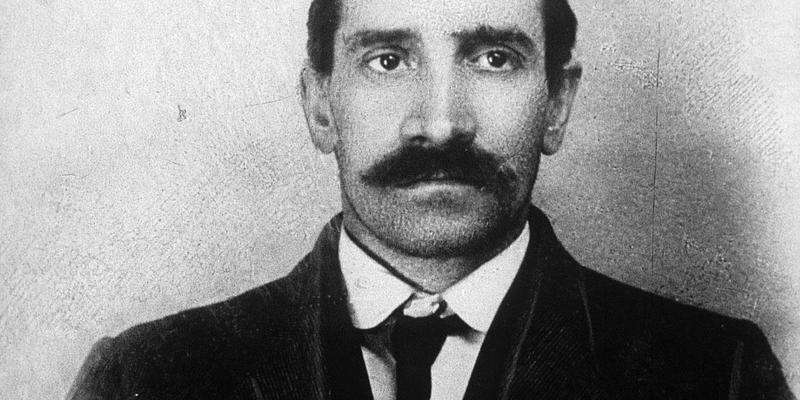

Видите, Грин по части вкуса, как все беллетристы (беллетрист и Грин), имел провалы. Фразы типа «счастье лежало в ней пушистым котенком» — это, простите, Чарская, это никуда не годится. Но ведь и у Куприна полно вкусовых провалов. Неслучайно Куприн и Грин были частыми собеседниками и собутыльниками. И неслучайно русская литература поставила их на детскую полку. А ведь отчего пил Куприн на самом деле? От невыносимой остроты ощущений. И у Грина та же невыносимая острота, вот это пить просто потому, иначе сердце разорвется, иначе эта острота проживания жизни не даст ни думать, ни жить, ни писать.

Надо сказать, что и у Грина, и у Куприна все страницы залиты таким ослепительным солнцем. Я уже не говорю о том, что Грин, конечно, выдающийся мастер сюжета. Новелла Матвеева, страстно его любившая (вот уж для нее-то его имя было священным), знала его по тоненьким книжкам двадцатых годов, уцелевшим в полуразрушенной библиотеке в Чкаловском. Она говорила, что попытки запихать Грина в романтическое стойло, в кафе «Синяя птица» или «Алые паруса» — это омерзительное пренебрежение к великому писателю.

Грин — писатель великий и сложный, он замечательный психолог, замечательный сновидец. У него такие удивительные, глубокие, страшные рассказы, как, например, «Истребитель» — наверное, один из лучших рассказов о тайне мировой войны. А «Отравленный остров» какой потрясающий рассказ! Он действительно умеет выдумывать сюжеты удивительно страшные и ирреальные, сюрреальные, как, например, вот этот рассказ «Сила неведомого» [«Сила непостижимого»], где описана приходящая к музыканту во сне мелодия, которую он наяву не может вспомнить, а когда во сне, под гипнозом, он ее играет, понимает гипнотизер, что под эту музыку люди с одинаковой готовностью будут убивать и умирать, что это страшно. И он говорит ему: «Вы играли обрывки каких-то арьеток».

Вот, кстати говоря, у Грина звучит эта невероятная, сложная, торжествующая музыка. И под его рассказы, под действием его прозы действительно люди с равной готовностью могут убивать и умирать. Но, конечно, это кажется людям суровым, скучным и не знающим настоящей жизни, это кажется им фальшивкой. Это кажется им детством, и у них возникает ощущение, что Грин — это такой русский Буссенар. Грин — это писатель тончайших, сложнейших переживаний, как в рассказе «Преступление опавшего листа», или как в «Русалках воздуха», или как «Повесть, оконченная благодаря пуле». Это, конечно, такие сны, но в этих снах вот чего нельзя отрицать.

Во-первых, он с удивительной живостью и удивительной натуральностью описывает небывалое. Когда он в «Земле и воде», одном из самых страшных своих рассказов, описывает петербургскую трещину, петербургское землетрясение, многие лихорадочно начинают искать в интернете «петербургское землетрясение». Ребята, его не было никогда. Но он описал его так… И, главное, какая великолепная мысль в этом рассказе: что все кошмары петербургского землетрясения оказались для героя ничтожны перед холодностью оттолкнувшей его женщины. Кстати говоря, именно этот прием, этот ход впоследствии был употреблен Стругацкими в «Далекой Радуге», где отношения Роберта Склярова и Тани страшнее, чем катастрофа Радуги. Они очень точно это перенесли и почувствовали. Не знаю, знали ли. Скорее всего, знали.

Мне кажется, что еще у Грина есть неповторимое, но очень важное для литературы умение описывать приятное, вкусное — с аппетитом, наслаждением, смаковать действительно хорошие вещи. Вот, например, «Синий каскад Теллури» — рассказ, который весь укладывается в свое гениальное название. Собственно, рассказ можно было не писать. Там, где описан этот ярко-синий источник живительной воды среди желтой раскаленной пустыни. Одно словосочетание «Синий каскад Теллури» — это и есть та снежинка или пушинка дальних стран. Или, еще лучше: название «На облачном берегу». Тоже сам рассказ так себе, и мне совершенно не важно, что там. Но «На облачном берегу» — это все чудеса мира в трех словах.

Я уже не говорю о том, что Грин — замечательный психолог, умело изображавший травлю, умело изображавший насилие, особенно массовое; то, что Иван Киуру так точно называл «толпозностью». Вот этот синтез толпы, стервозности, грозности и вообще всякой мерзости. И неслучайно Каперна — правильно, конечно, пишет один из авторов, что Каперна — это такая злая пародия на библейский Капернаум, но Каперна — это наш плевок в лицо всем озлобленным мещанам.