Понимаете, мы о Шукшине уже читали несколько лекций, и в том числе в «Одине». Это был довольно увлекательный разговор. Мне представляется, что главная проблема Шукшина и главная проблема его героев — это то, что они от одного берега отстали, а к другому не пристали. Мне кажется, что Шукшин был главным летописцем этой промежуточной прослойки горожан в первом поколении, которые от сельских корней оторвались. Наиболее глубокое их описание дали именно Шукшин и Распутин, а наиболее трезво и брезгливо, хотя и с некоторым состраданием тоже они изображены в «Последнем сроке». Вот дети старухи Анны — это именно те самые горожане в первом поколении.

У Шукшина они не такие, они «чудики», они умнее, они более хищные, они страшно озлоблены. Понимаете, проблемой Шукшина, мне кажется, была его озлобленность. И вот правильно совершенно говорят Кабаков и Попов в своем диалоге об Аксенове, что там, где у Аксенова насмешка, ирония, там у Шукшина трагедия. И действительно, почти все сюжеты-то у них сходные. Возьмите, например, сюжет вечного двигателя, как он изложен в рассказе «Дикой» и в рассказе «Упорный». Одна и та же история, но где у Аксенова этот двигатель работает, и вся история приобретает черты такой оптимистической фантастики, там у Шукшина он навеки замер, и замер какой-то двигатель народной жизни. Правда, там в конце приписана такая для оптимизма фразочка, мол, есть же солнце — вот оно и есть вечный двигатель, но это, прямо скажем, не греет героя этого рассказа.

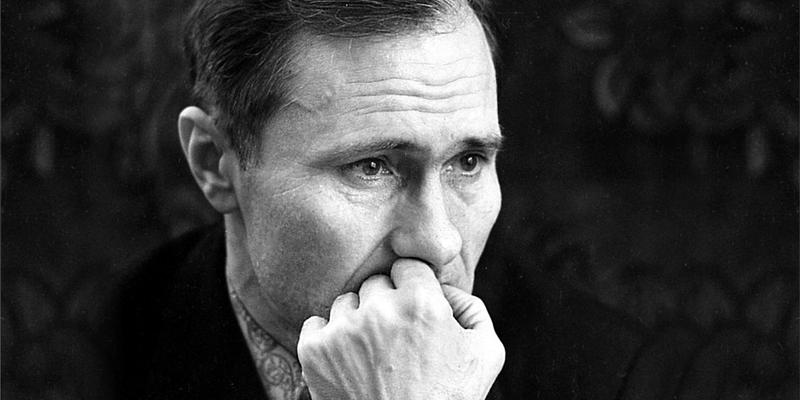

Мне представляется, что главной проблемой Шукшина было то, что он прожил жизнь как чужой среди своих. Он чужой в деревне, куда он возвращался. У него был потрясающий рассказ, где к герою - студенту, во ВГИК приезжает отец из колхоза. Они вместе на ВДНХ идут. Им говорить не о чем, и герой чувствует и неловкость за отца, и неловкость перед отцом. Я думаю, эта двойная неловкость и сожрала Шукшина. Он среди представителей цеха, безусловно, чувствовал себя чужим, потому что среди кинематографистов он не находил понимания.

И он это ощущение своей полной чужеродности среди интеллигенции выразил, как бы завещал в очень мрачной повести «До третьих петухов». Ему отвратительны, ненавистны были эти московские интеллигенты-тусовщики. Вот интересно, что, действительно, крайности сходятся. Тарковский и Шукшин — это две противоположно абсолютно личности, однокурсники, роммовцы, но именно им Ромм не хотел брать на свой курс. Он говорил про Тарковского: «Этого уже нечему учить», а про Шукшина: «Этого всему надо учить». И тем не менее получились два крупных художника, хотя, конечно, Шукшин-кинематографист с Тарковским-кинематографистом не может сравниваться. Тарковский — великий реформатор киноязыка. Шукшин как режиссер хороший режиссер, крепкий, но это именно режиссер довольно традиционный. Он гениальный писатель, это совсем другое ремесло.

Тем не менее они противоположны в том смысле, что они оба одинаково одиноки, но одиноки они по совершенно разным причинам. Тарковский действительно бесконечно обогнал свою среду, а Шукшин ее по другим причинам отторгал — для Шукшина она была органически чужой. Скажу больше: для Тарковского все-таки очень важен был успех у коллег, и он хотел, чтобы у него были ученики. И он поэтому любил учеников и заботился о них — Лопушанского, Сокурова, Цымбала. Он старался вырастить это поколение, ему нужна была эта опора, он пытался хотя бы в будущем опереться на будущих единомышленников и будущих коллег. Шукшин совершенно не искал признания этой тусовки. Я, кстати, думаю, что не искал он и признания коллег-деревенщиков. Он и среди них был одинок. Вот эти мемуары Белова об их задушевной дружбе мне представляются, все-таки, коррективами, которые, может быть, бессознательно вносил Белов. Ему хотелось видеть Шукшина таким же, как он, озлобленным антисемитом. Но Шукшин был не таким. Те или иные его антисемитские высказывания, иногда под горячую руку, его души не выражали. Шукшин был бесконечно сложнее.

Но главная трагедия Шукшкина — это именно трагедия отсутствия корня, невписанности в городскую среду, отрыва от среды деревенской и постоянно клокочущего раздражения, которое его сжирает. Вот рассказ «Други игрищ и забав» — он как раз о таком человеке: он еще унаследовал абсолютно сельскую этику, что вот там обязательно, если уж забеременела эта Алевтина, надо ее замуж выдать, надо найти виновника. Но при этом у него какая-то городская крайняя злоба, и этика эта стоит не на консерватизме, не на корнях — она именно продиктована постоянным мстительным чувством.

Кстати, я больше всего люблю давать школьникам для обсуждения именно «Други игрищ и забав». Для меня критерием умного школьника является неоднозначное и даже скорее негативное отношение к этому герою. Потому что чувства его, поведение, вот эта жажда найти Алевтине мужа любой ценой — это не от желания справедливости и не от заботы об Алевтине — это от ненависти, это желание отомстить им всем, с животами, в спортивных костюмах. Это продиктовано мерзким чувством. Точно так же, как и поведение Глеба Капустина — вроде бы резонное — продиктовано мерзким чувством социальной зависти, поэтому Глеба не любит никто. С удовольствием смотрят, как он обламывает гостей деревенских, но с ненавистью думают о нем самом.

Еще одна очень важная тема Шукшина — как и главная тема русского искусства XX века — тема мастера. «Мастер и Маргарита», Данила-мастер, поэма Вознесенского «Мастера», «Доктор Живаго» (такой мастер своего дела) и, конечно, рассказ Шукшина «Мастер». Рассказ о том, что единственной совестью остался профессионализм, умение, но люди душат этого профессионала, потому что все делается спустя рукава, метафорой бессовестности становится непрофессионализм. Когда человек умеет делать свое дело и получать от этого наслаждение, как фельдшер в «Шире шаг, маэстро!», как мастер в рассказе «Мастер». Его душат со всех сторон, его попытки радоваться жизни и радоваться своему делу вызывают у всех омерзение, вызывают зависть лютую и желание сбить его с этого панталыку.

Кстати говоря, когда человек на наших глазах в хорошем настроении делает свое дело, это вызывает у некоторой части населения не то чтобы злобу, но такое подхрюкиванье. Конечно, у Шукшина большая часть героев страдает не только оттого, что она не укоренена социально, а оттого, что она и профессионально себя не находит. Потому что крестьянство депрофессионализировано — у него отняли землю и отняли сельский труд, а работа остальная — это имитация. Либо это бюрократия сплошная, либо это вранье, насилие.

Это вот эта тема, что у него все эти люди были бы прекрасны, если бы у них было дело, но как раз дела-то у них нет. Вот об этом и «Любавины», особенно во второй части, которая при жизни его была напечатана в крайне сокращенном виде, но в «Любавиных» вот это чувство утраты почвы — это чувство утраты профессии. Кстати, он и кинематографию тоже не считал делом. Делом он считал прозу — то, что он черкал по ночам шариковой ручкой в ученической тетрадке. Но у него все время не было возможности этим заниматься, ему приходилось все время отвлекаться на массу вещей.

Мне показалось, что герой Шушкина маргинализируется все время. И то, что он начинал как такой человек из народа («Из Лебяжьего сообщают»), потом это желчный человек из народа (это герой «Печек-лавочек»), и наконец это или Егор Прокудин (уже преступник) или просто мегапреступник Стенька Разин. Это человек, который страшно одинок среди своих и которого вяжут свои, предают на каждом шагу. «Я пришел дать вам волю» — это именно история о том, как он пришел с этой волей, а его предали с ней, он им не нужен, как они губят его, а потом и себя, в конечном итоге. Эта же тема в «Пугачеве» у Есенина, и эта же тема в «Стеньке Разине». Вот этот отрыв от своих и предательство со стороны своих — «некуда вернуться»,— мне кажется, это и есть и тема Шукшина, и трагедия его. Это не только ВГИКовская трагедия, он во ВГИКе действительно чувствовал себя одиночкой, потому что он был бесконечно старше их, по жизненному опыту богаче, потому что он был младше и беспомощнее в городе, в этой городской культуре.

Для меня, во всяком случае, трагедия Шукшина в депрофессионализации общества, в котором у человека исчезла та опора, на которой он мог бы строить свою этику и свою жизнь.