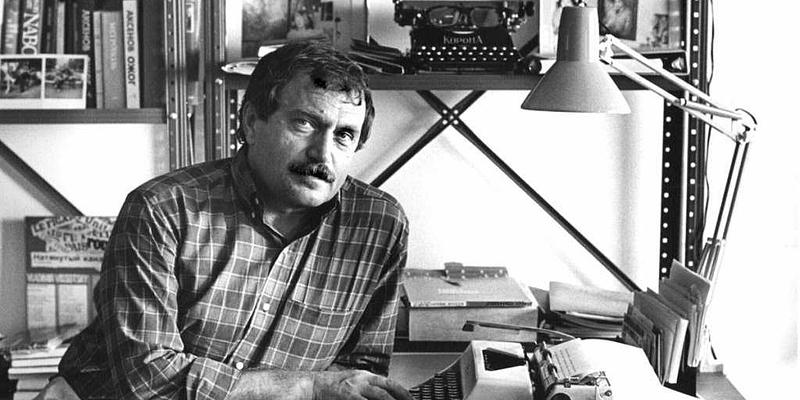

Мне кажется, что Шукшин интереснее именно в контексте своих отношений с современниками, и в этом смысле самый большой интерес представляет, как мне кажется, его рассказ о вечном двигателе. Рассказ, который называется «Упорный». По сравнению с рассказом Аксенова «Дикой» что здесь мне кажется важным? И то, и другое — рассказ о самостоятельном, самодеятельном строителе вечного двигателя, у которого в одном случае (у Дикого) получилось, а у другого ничего не вышло. И вот это, по-моему, два отношения к России, которые довольно точно прослеживаются в этом сравнении. Интересно, что сравнивать двух этих Василиев, двух ровесников, у которых так много общего, двух лучших — рискну сказать — новеллистов своего поколения,— их сравнение есть только в книге «Аксенов» авторства Кабакова и Попова. Они, сами писатели, сумели проследить и их глубокое внутреннее родство, и глубокую принципиальную внутреннюю, рискну сказать, вражду, никак не оформленную. При том, что сам Аксенов Шукшина недолюбливал. Он называл его каким-то темным. Темным в том смысле, что он, во-первых, в каком-то смысле до некоторой степени культивировал свою некую антикультурность (хотя был человеком очень культурным) и кроме того, темным в смысле мрачным.

Действительно, прав Кабаков, говоря о том, что где у Аксенова праздник и игра, там у Шукшина трагедия. Но при этом интересно отношение к этим двум чудикам. Аксеновский Дикой — это человек, сумевший в состоянии полного изгойства сохранить в себе душу, и эта душа в народе уцелела. А шукшинский Упорный — это свидетельство того, что эта душа обречена, что вечный двигатель народной жизни остановился, и его сгубило трение, сгубила реакция среды. Об этом рассказывают все лучшие новеллы Шукшина, и в первую очередь, –«Шире шаг, Маэстро». Это история о том, как творческий порыв гасится от соприкосновения с людьми и о том, как люди находят наслаждение в заплевывании этого огарка. Вот это очень печальная история.

В известном смысле весь Шукшин — это хроника вырождения народа, хроника вырождения народной души. К вопросу о том, какие мемуары о Шукшине достоверны. О нем довольно большую мемуарную повесть написал Василий Белов, но ведь, понимаете, каждый видит в отражаемом собственное отражение. Писатель не отражает действительность, он в ней видит себя. И я не очень верю в того Шукшина, который описан у Белова. Шукшина-антисемита, озлобленного Шукшина, который ненавидит большинство коллег. Мне кажется, что это какая-то беловская аберрация, потому что, будучи писателем гораздо меньшего таланта, простите уж меня за это ранжирование, гораздо в меньшей степени сохранил себя. Шукшин на протяжении всей литературной работы тоже очень сильно менялся, но говорить о деградации в его случае нельзя. А вот в случае Белова — можно. «Все впереди» — это полная беспомощность. «Воспитание по доктору Споку» — это какой-то вообще распад манеры писательской. Хотя мне и «Привычное дело» кажется очень многословным сочинением, но это бог с ним.

Так вот, Шукшин в реальности, конечно, не тот озлобленный мрачный тип, действительно «темный», которого рисует Белов. Но то, что Шукшин крайне пессимистически смотрел на судьбу народную,— по-моему, это достаточно очевидно. И особенно это очевидно по повести «До третьих петухов» — последней посмертно опубликованной сказке. Этот образ Ивана-дурака, который там появляется,— это следствие крайнего разочарования в народном герое, потому что у этого народного героя нет никаких перспектив. Он и посмешище для всех, он и вырождается, он и объект такого снисходительного интереса со стороны московской профессуры. Понимаете, Шукшин — живая иллюстрация той мысли Шопенгауэра, что мы всю жизнь добиваемся признания людей, которых не уважаем, в этом наша драма. Шукшин все время добивался признания в среде московской интеллигенции, но он эту московскую интеллигенцию не уважал, в некотором смысле в грош не ставил. Смотрите, этот образ у него тоже эволюционирует от доброго профессора из «Печек-лавочек», которого играет, насколько я помню, Санаев, до страшного, глупого, мерзкого и пукнувшего профессора из «До третьих петухов». Для него московская интеллигенция, в среде которой он варился и признания которой он хотел, его очень жестоко разочаровала. Он понял, что ему совершенно нечего здесь делать. Но при этом, понимаете, что я считаю в Шукшине самым ценным? Его принципиальную непринадлежность к деревенщикам и горожанам.

В «Литгазете» вышла статья о том, что главная тема Шукшина,— это урбанизация. Это, в общем, мысль не новая. Главная тема Шукшина — это превращение города деревни в некий синтез, который не является ни городом, ни деревней. Это расчеловечивание России, которую заставили жить вот этой вот новой советской жизнью, в которой не прижились новые верования и деградировали старые. Герои Шукшина — это люди, переехавшие в деревню и не прижившиеся в городе. Их экзистенциальная, простите за выражение, чуждость везде. И эволюция этого героя, от народного героя Пашки Колокольникова, которого играет добродушный Куравлев, до страшного Егора Прокудина, которого играет сам Шукшин, до этого сухого, худущего, нервного, убиваемого, до этого человека, чужого среди своих. Который и среди уголовников уже не свой, и среди крестьян не укоренен. И пожалуй, отношение Шукшина к народу ярче всего сказалось в этой великолепно снятой по-режиссерски сцене кутежа из «Калины красной»; там, где народ для разврата собрался, праздник без радости, душа ищет праздника, а его нет; душа ищет радости, а ее нет.

В общем, Шукшин — поэт иссякания и перерождения народной жизни, и неслучайно его путь от «своего парня», от человека, сыгранного им в короткометражке «Из Лебяжьего сообщают»,— человека очень органичного среди этого народа… Он же, помните, как актер сыграл в «Двух Федорах», в «Золотом эшелоне». Он же играл такого своего парня. У него огромный актерский опыт и хороший актерский диапазон. А пришел он в результате к этому изгою. И это, может быть, еще счастье его, что он не успел снять «Я пришел дать вам волю», потому что эта картина была бы закрыта немедленно. Это история народного героя, которого предают свои. Тот Разин, который там написан,— это Егор Прокудин, это разбойник, который повел, который пришел дать волю, а свои его сдали на плаху. И вот это для него была главная трагедия. В сценарии это совершенно отчетливо читается.

Я, кстати, не согласен, что «Я пришел дать вам волю» (об этом тоже сейчас многие пишут),— забытый вообще текст, что романы Шукшину не удавались. «Любавины», может быть, это еще и наивное произведение, хотя очень хорошо написанное (особенно их вторая часть, где действие происходит двадцать лет спустя). Мне кажется, что «Я пришел дать вам волю»,— великолепный пример киноромана. Другое дело, что такой персонаж, как Егор Прокудин в качестве Разина,— это самый мрачный итог, самый мрачный исход, к которому Шукшин мог прийти.

Что я ценю в его прозе больше всего — так это его непринадлежность ни к одному лагерю, он как бы завис между ними. Это порождает очень интересную амбивалентность. Вот я, как школьный учитель, больше всего люблю давать на анализ в умном классе, понимающем, рассказ Шукшина «Други игрищ и забав». Там, как вы помните, рассказ довольно простой: семья — первое поколение горожан, с широкими сельскими корнями, это типичный спальный район, типичная жизнь в этом спальном районе, певцом которой, собственно, и был Шукшин. В этой семье забеременела дочь, и брат ее ищет виновника. Ищет он, естественно, по записной книжке сестры. Приходит он в благополучный дом, где, как ему кажется, живет вот этот самый Игорек. А Игорек никакого отношения не имеет к зачатию, он вообще случайно в этой записной книжке оказался. И вот класс всегда очень резко раскалывается по отношению к этому персонажу, к этому худому, резкому, агрессивному правдоискателю. Одни говорят: «Ну как же, он защищает честь сестры, он правильный человек». Другие: «Он лезет в чужую жизнь, он отвратительный человек». А он ни правильный, ни отвратительный — он несчастный. И таких много. И вот внимание Шукшина к этому типу тоже очень неслучайно. Он с одной стороны противный, потому что он действительно самоуверенно лезет в чужую жизнь, но он вдохновляется самыми лучшими идеями, и в любом случае, он сестру любит очень сильно. А она такая растяпа, она такая, в общем… Правда, когда она начала заботиться о ребенке, в ней появилось что-то зрелое. До этого она была абсолютной растяпой и тетехой. И она совершенно не в силах постоять за себя.

Вот сложность отношения к этому парню и сложность этого героя — все это делает новеллу выдающимся текстом. Потому что отношение Шукшина к большинству его героев сложное. Вот Глеб Капустин из рассказа «Срезал». Он отвратительный на самом деле мужик. Но ведь порожден-то он, к сожалению, реальной проблемой, реальным классовым разрывом, реальной ненавистью села к городу. И это было! И необязательно села к городу, а спального района к центру? Глеб Капустин возник не на пустом месте, он как раз тот самый изломанный продукт этой болезненной среды. Хотя Глеб жесток, но все ходят смотреть на него. И он для всех артист, и они его все обожают. При этом Глеб Капустин, противный очень мужик, он мужик неглупый, и при этом со своей внутренней драмой. Я думаю, что Шукшин любил так «срезать» интеллигенцию, и в нем сидел этот внутренний Глеб Капустин. Он, собственно, боролся с ним, когда этот рассказ писал.

Я думаю, что абсолютно великолепный рассказ «Чередниченко и цирк». Потому что с одной стороны Чередниченко — пошляк, и, когда он пытается своим предложением осчастливить циркачку, вызывает у нас и смех, и презрение, и недоумение, и даже некоторую гадливость. Но когда она дает ему довольно резкий отлуп, мы начинаем жалеть этого несчастного мужика, который любви никакой не знал, и, собственно, который одинок страшно, несмотря на все свое благополучие. «Зачем вам эта жизнь, эта бАгема?» — он там и ударения ставит неправильные, и «богему» произносит через «а». Но он же как-то полюбил что-то прекрасное. Она для него явилась чем-то прекрасным. Он смотрит на нее хотя и похотливо (усики, темперамент), но он увидел впервые нечто из другой жизни и пришел от этого в восторг.

Мне кажется, что Шукшин работал в русле этой же вечной проблемы, о которой я много говорил применительно к двадцатому веку, когда единственной совестью человека становится профессия. То, что люди во многом утратили профессию,— сначала сельскую, потом городскую; то, что профессия размывается, размывается профессиональная честь,— вот это главная трагедия героев Шукшина. Они могут быть только профессиональными преступниками, как Прокудин, а профессиональными работниками — уже нет. Об этом рассказ «Мастер». То, что у Шукшин появляется это слово и эта тема,— для меня это коренное изменение, которое в нем происходит. Мастер в данном случае — это образ тех лучших черт, которые есть в народе. Помните, когда он пытается восстановить эту церквушку? И я рискну сказать, что для меня этот герой и этот текст в одном ряду с Данилой-мастером Бажова, в одном ряду с «Мастером и Маргаритой», в одном ряду с «Мастерами» Вознесенского. Это одно из главных слов в двадцатом веке, потому что «Мастер» — это человек, у которого есть профессиональная ответственность, ответственность перед профессией. У которого есть дело в руках. А если у него нет этого дела, то ему (в отсутствие бога) не перед кем отвечать.

Кстати, религиозная проблематика тоже для Шукшина не чужда. И тут все будут вспоминать рассказ «Верую!». Но тут проблема в чем, в этот рассказе? Вот этот поп, который там выведен, ужасен, на мой взгляд, именно тем, что он не дает ответа. Ведь к нему этот сосед пришел именно в поисках ответа на свои вопросы — отчего у него такая сосущая тоска? А поп ему ничего не может ответить, он отвечает только, что он верит в индустриализацию, в культурную революцию, он верит в самолет, который его несет. Это, как ни странно, поп-конформист. И когда они оба пляшут, вот эта сцена бесовской, отвратительной, пьяной пляски — это, конечно, сцена полного отчаяния. И когда просыпается вот этот самый хозяин, у которого поп гостит, он с ужасом смотрит, что от такой тоски, от которой они пляшут, либо человека убить, либо рвать на груди рубаху. Вот это как раз ощущение духовного тупика. Какая-то надежда — в человечности, но это банальщина. Помните рассказ «Сапожки», когда он дочке покупает сапожки и пипеточки. То есть покупает-то он их жене, а отдавать приходится дочери, потому что на жену они не налезли. «Десять хорошо кончишь — твои». Вот это такая радость подарка, которая неожиданно настигает этого человека.

Но могу вам сказать, что у позднего Шукшина все меньше текстов, где бы сохранялась эта вера в человека. А вот такие рассказы, как «Охота жить», где слепая, страшная охота жить — преступный, темный дух берет верх в народе — у него довольно много. И я думаю, что такие герои-идеалисты, как Сураз, у него гибнут. Сураз же тоже идеалист. Понимаете, он полюбил эту учителку, как Чередниченко полюбил эту циркачку, с ее беленьким горлышком. Она совсем другая, она совсем не отсюда. Он ее полюбил и застрелился, не потому что муж его унизил, а потому что она никогда не может быть его. И вот этот герой-мечтатель, такой, как Сураз, такой, как мастер, такой, как Алеша Бесконвойный,— он исчезает из мира шукшинских персонажей.

И я думаю, что название фильма «Прощание» принципиально вместо «Прощания с Матерой»,— я думаю, для Климова это было и прощание с Ларисой. Как и «Прощание с Матерой» было прощание с этим народом, с этим представлением о нем. И, как это ни ужасно, вся проза Шукшина,— это тоже прощание. Это прощание с тем представлением о народе, которое дожило до 70-х годов, но, видимо, этот вечный двигатель остановился. И это есть самая страшная констатация. Поэтому Шукшин и пришел в конце жизни к такому страшному, рискну сказать, тупику. Хотя творчески он продолжал, как ни странно, расти. Он в этом отчаянии находил источник новой энергетики.

Моеё любимое произведение Шукшина это рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего. Наверное, потому что этот рассказ, который пишет шофер там,— это и есть идеальная новелла. Это такое, я бы сказал, идеальное художественное произведение, это проза будущего. И мне вообще очень нравится этот текст, потому что в нем тоже есть амбивалентность шукшинская: и насмешка над этим героем, и мучительное сострадание к нему. Шукшин был мастером своего дела, но мастером, который захлебнулся в этой атмосфере, с одной стороны, доброжелательства хитрого и очень подлого со стороны людей, тянущих его в почвенный лагерь, и с другой стороны — в атмосфере зависти, которая действительно царила в среде околотворческой интеллигенции. Я полагаю, что Шукшин — это именно история человека, который, как графитовый стержень стирается о бумагу, стерся об эту жизнь. Но след, который он оставил, вечно нам будет служить утешением.