Это симптом того, что в частности русская литература (да во многом и западная) перестала искать новые нарративные, новые повествовательные техники, поэтому люди читают про жизнь.

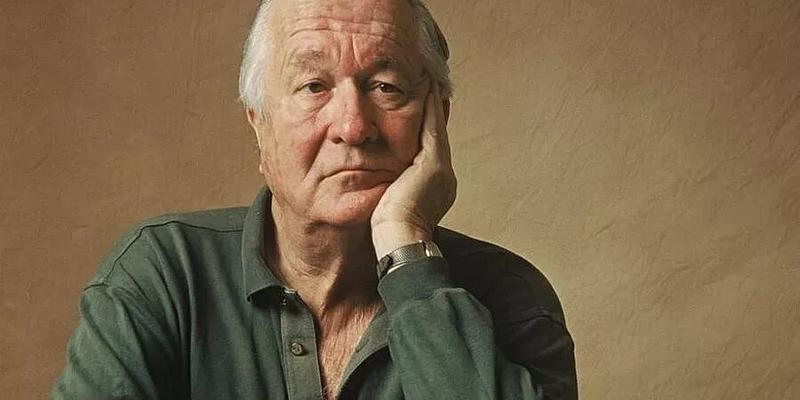

Я читал на Журфаке курс, который называется «Журналистика как литература» — о смыкании журналистики и литературы, о приёмах, которые заимствуют друг у друга. Обратите внимание, в какие моменты появляется документальный роман. Нельзя же сказать, что, скажем, «In Cold Blood» («Хладнокровное убийство») Капоте появилось в момент кризиса американского романа. Напротив, Стайрон активно работает, Стейнбек ещё жив, Апдайк, да больше того — только что Хемингуэй застрелился. Американская литература на подъёме, всё хорошо. А тут приходит Капоте и пишет документальный роман, из которого потом вырастает вообще вся философия нового журнализма.

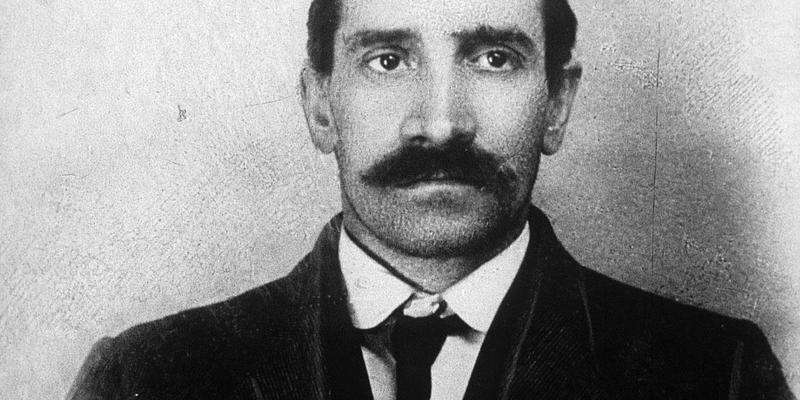

Так вот, человеку становится интереснее читать про жизнь, когда литература не предоставляет ему эстетического шока — и тогда он лезет за шоком реальным. Точно так же случилось с Короленко, потому что документальный роман Короленко о Кишинёвском погроме (называется это очерком, но на самом деле это полноценный документальный роман) или его же документальный роман о «деле мултанских вотяков», страшном убийстве Конона Матюнина,— из чего это всё выросло? Из того что повествовательные стратегии были исчерпаны; читать про жизнь стало интереснее, чем читать собственно литературу. Конечно, сейчас невозможно всерьёз открывать роман и читать изложенное в этой древней манере, как жанр родился и умер. В том-то и дело, что нужно изобретать новые способы рассказывания о жизни. В американской литературе я вижу такое движение, а в российской пока — к сожалению, нет. И в европейской — тоже нет.